2019年11月27日

欲張らず静かに暮らすようにすれば、この世は放っておいても調和して治るのだ。〜バカボンのパパと読む「老子」〜

欲張らず静かに暮らすようにすれば、この世は放っておいても調和して治るのだ。〜バカボンのパパと読む「老子」〜

(長文です。お時間ある時にお読みください)

おはようございます。朝から変な見出しの言葉からですが、なかなか読書が前に進まない井筒俊彦著『コスモスとアンチコスモス』の中でよく出てくる東洋哲学の中国古典『老子』です。日本でも、老荘思想に興味を持っている人も多いですが、なかなか難解な思想でもあります。

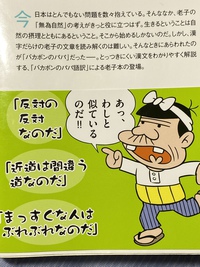

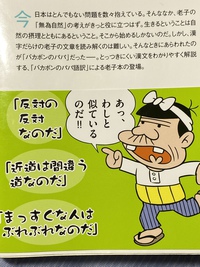

マンガのバカボン的に、言葉を庶民的に解説した『バカボンのパパと読む「老子」』は、本文、解説、さらにわかりやすく解説されています。しかし、『コスモスとアンチコスモス』は、哲学者の井筒俊彦の言葉自体が、今は使わない言葉もあり、なかなか読書がスピードアップできていません。

言い訳はさておき、冒頭の言葉を解説して文は、以下です。

〜以下、本より抜粋〜

TAO(道)は永遠に何も為さず。それでいて何も為さないことはない。もし王や諸侯がTAOを保持できるなら、あらゆるものは自ずから(調和に向けて)変化していくだろう。

変化したものが起き上がろうと欲を持つなら、名もない僕によってそれを鎮めよう。名のない僕は再び欲望のない状態をもたらす。欲を持たずに静かならば、この世は自ずから調和するであろう。

(以上、『バカボンのパパと読む「老子」』より)

これを要約すると、「欲がないと静かなのだ」ということになる。

社会の怒り「公憤(こうふん)」は表に出ないが、地域を回ると言葉の端々に、感じることがある。

香港の若者たちが行動を起こし、実施された区議会議員選挙は、大きな犠牲者を出しながらも、これこそが「公憤」の現れであり、社会の怒りが爆発した結果だと思います。

日本は、戦後の安保闘争以来、学生や若者たちが、激しく反対闘争を起こすことはなくなったが、日本にも、地方でも、この「公憤」はどこでも起きます。特に政治は、地域社会の要望(欲)を整理する仕事ですが、権力機構があまりにもわがまま(怠慢)になれば、社会は、反発(公憤)が広がっていく。

老子の言う「TAO(道)は永遠に何も為さず。それでいて何も為さないことはない」は、社会の怒り(公憤)から、政治への不満が静かに人々に広がり、権力機構の変革を行う。その後、公憤を鎮めるのがTAOではないのか、と思います。

抽象的な言葉で、わかりにくいですが、要は、権力者たちが、社会にあぐら(胡座)をかくような態度になれば、必ず変化を起こし、そして静か(正常)に戻す。

「欲がないと静かなのだ」

中国古典の『孟子』に、社会が乱れてくると「有興(ゆうこう)の士」という無欲で社会改革(革命)に立ち向かう勇士(ヒーロー)が現れる、との一文があります。人は、権力を得ると、つい当初の志が薄れてしまう。それを監視するのは、やはり世間の人たちだと思います。

話が、あっちこっち飛びましたが、高貴なる者が責任を果たさないようになると、その地位から追い出される。社会とは、意外にTAO(道)を知っているのかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

#老子

(長文です。お時間ある時にお読みください)

おはようございます。朝から変な見出しの言葉からですが、なかなか読書が前に進まない井筒俊彦著『コスモスとアンチコスモス』の中でよく出てくる東洋哲学の中国古典『老子』です。日本でも、老荘思想に興味を持っている人も多いですが、なかなか難解な思想でもあります。

マンガのバカボン的に、言葉を庶民的に解説した『バカボンのパパと読む「老子」』は、本文、解説、さらにわかりやすく解説されています。しかし、『コスモスとアンチコスモス』は、哲学者の井筒俊彦の言葉自体が、今は使わない言葉もあり、なかなか読書がスピードアップできていません。

言い訳はさておき、冒頭の言葉を解説して文は、以下です。

〜以下、本より抜粋〜

TAO(道)は永遠に何も為さず。それでいて何も為さないことはない。もし王や諸侯がTAOを保持できるなら、あらゆるものは自ずから(調和に向けて)変化していくだろう。

変化したものが起き上がろうと欲を持つなら、名もない僕によってそれを鎮めよう。名のない僕は再び欲望のない状態をもたらす。欲を持たずに静かならば、この世は自ずから調和するであろう。

(以上、『バカボンのパパと読む「老子」』より)

これを要約すると、「欲がないと静かなのだ」ということになる。

社会の怒り「公憤(こうふん)」は表に出ないが、地域を回ると言葉の端々に、感じることがある。

香港の若者たちが行動を起こし、実施された区議会議員選挙は、大きな犠牲者を出しながらも、これこそが「公憤」の現れであり、社会の怒りが爆発した結果だと思います。

日本は、戦後の安保闘争以来、学生や若者たちが、激しく反対闘争を起こすことはなくなったが、日本にも、地方でも、この「公憤」はどこでも起きます。特に政治は、地域社会の要望(欲)を整理する仕事ですが、権力機構があまりにもわがまま(怠慢)になれば、社会は、反発(公憤)が広がっていく。

老子の言う「TAO(道)は永遠に何も為さず。それでいて何も為さないことはない」は、社会の怒り(公憤)から、政治への不満が静かに人々に広がり、権力機構の変革を行う。その後、公憤を鎮めるのがTAOではないのか、と思います。

抽象的な言葉で、わかりにくいですが、要は、権力者たちが、社会にあぐら(胡座)をかくような態度になれば、必ず変化を起こし、そして静か(正常)に戻す。

「欲がないと静かなのだ」

中国古典の『孟子』に、社会が乱れてくると「有興(ゆうこう)の士」という無欲で社会改革(革命)に立ち向かう勇士(ヒーロー)が現れる、との一文があります。人は、権力を得ると、つい当初の志が薄れてしまう。それを監視するのは、やはり世間の人たちだと思います。

話が、あっちこっち飛びましたが、高貴なる者が責任を果たさないようになると、その地位から追い出される。社会とは、意外にTAO(道)を知っているのかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

#老子

2019年11月11日

>みんなの心が私の心。天皇陛下のパレードを見て、老子の言葉を思い起こしていました。〜天皇陛下のパレードに思う〜

<『老子』49章>みんなの心が私の心。天皇陛下のパレードを見て、老子の言葉を思い起こしていました。〜天皇陛下のパレードに思う〜

おはようございます。昨日は、サッカー大会の疲れからか早くに休みました。深夜の雨音に目が覚め、うとうとと横になっていて、早目の朝読書は何にするかと、手にしたのはドリアン助川著『バカボンのパパと読む「老子」』で、開いたページが冒頭言葉でした。

「みんなの心が私の心」

老子第四十九章

【原文】

聖人無常心、以百姓心為心、善者吾善之、不善者亦善之、徳善。信者吾信之、不信者亦信之、徳信。聖人之在天下、歙歙焉、爲天下渾渾。百姓皆注其耳目、聖人皆孩之。

【直訳】

聖人は常に心無く、百姓(ひゃくせい)の心を以(も)って心と為(な)す。善なる者は吾れこれを善しとし、不善なる者も吾れまたこれを善しとして、善を徳(う)。信なる者は吾れこれを信じ、不信なる者も吾れまたこれを信じて、信を徳(う)。聖人の天下に在るや、歙歙(きゅうきゅう)たり、天下の為(おさ)むるや渾々(こんこん)たり。百姓は皆その耳目を注ぐも、聖人は皆これを孩(がい)にす。

歙歙(きゅうきゅう):控えめ。こだわらない。

孩(がい):無邪気な赤ちゃん

【意訳】

聖人には決まった心というものがなく、人の心を自分の心とする。善ある者を自分はよしとするが、善でない者もまた自分はよしとする。その徳そのものが善である。信義のある者を自分は信じるが、信義のない者もまた自分は信じる。その徳そのものが信義である。

聖人が世に立つときは自らの心をひそめ、控えめになるのであって、人々のために柔軟な胸のうちを持つ。人々はみな、聖人に注目する。聖人は人々を赤子のように無邪気にする。

【バカボンのパパ風に読むと】

どえらい人には自分がこうでなければというこだわった心というものがなく、みんなの心を自分の心とするのだ。あの人良さそうだなという人の心はもちろんよしとするが、あんまり良くないなという人の心もよしとしてしまうのだ。その器の大きさそのものが善なのだ。信じられる人はもちろん信じられるが、信じられない人も信じらのだ。その器の大きさそのものが信じられるということなのだ。

みんなはみんな、その人のことが気になって仕方なくなるのだ。どえらい人はみんなをハジメちゃんのようによく笑う赤ちゃんにしてしまうのだ。これでいいのだ。

(以上、『バカボンのパパと読む『老子」』より転載)

>どえらい人はみんなをハジメちゃんのようによく笑う赤ちゃんにしてしまうのだ。これでいいのだ。

この本を読みながら、昨日のパレードを思い出していました。沿道に集まった人々だけでなく、多分、多くの国民がテレビで見たことと想像します。天皇陛下とは、老子のいう聖人なのだと思いました。国民の象徴、そういう人の存在を日本社会が保つことを支持しているのだと思います。

元東京熊本県人会の会長を務められたジャーナリストの故内田健三氏に尋ねた人がいました。

「先生、天皇制は日本に必要ですか?」と、

すると内田氏は、「まだ、とうぶんは日本には(天皇制は)必要だなぁ」と答えておられた。

昨日の天皇陛下のパレードを見たのち、Facebookに取り上げるコメントを読み、そして日本の政治機構を担当する人々の世に見えない(見せない)仕業との違いから、善なる者を受け入れて、不善なる者も受け入れる度量の大きさ、正にそれを国民は天皇に求めているのではないか、世には善と不善が混ざりあっている。その全てを飲み込み、善なる方向へ導くことが、象徴としての役割のように思います。

朝から禅問答になりましたが、昨日の天皇陛下のパレードは、日本の国民の心を一瞬ではあるが、太陽の光のように、明るくしたように思いました。ただ、警護の物々しさに驚くとともに、それを気にもとめずに、にこやかに手を振るお二人の大きさを沿道の人たちは体感したのではと思いました。

しかし、晴天の下、明るい笑顔は、これからの日本の未来を明るくしたやうな気がします。

おはようございます。昨日は、サッカー大会の疲れからか早くに休みました。深夜の雨音に目が覚め、うとうとと横になっていて、早目の朝読書は何にするかと、手にしたのはドリアン助川著『バカボンのパパと読む「老子」』で、開いたページが冒頭言葉でした。

「みんなの心が私の心」

老子第四十九章

【原文】

聖人無常心、以百姓心為心、善者吾善之、不善者亦善之、徳善。信者吾信之、不信者亦信之、徳信。聖人之在天下、歙歙焉、爲天下渾渾。百姓皆注其耳目、聖人皆孩之。

【直訳】

聖人は常に心無く、百姓(ひゃくせい)の心を以(も)って心と為(な)す。善なる者は吾れこれを善しとし、不善なる者も吾れまたこれを善しとして、善を徳(う)。信なる者は吾れこれを信じ、不信なる者も吾れまたこれを信じて、信を徳(う)。聖人の天下に在るや、歙歙(きゅうきゅう)たり、天下の為(おさ)むるや渾々(こんこん)たり。百姓は皆その耳目を注ぐも、聖人は皆これを孩(がい)にす。

歙歙(きゅうきゅう):控えめ。こだわらない。

孩(がい):無邪気な赤ちゃん

【意訳】

聖人には決まった心というものがなく、人の心を自分の心とする。善ある者を自分はよしとするが、善でない者もまた自分はよしとする。その徳そのものが善である。信義のある者を自分は信じるが、信義のない者もまた自分は信じる。その徳そのものが信義である。

聖人が世に立つときは自らの心をひそめ、控えめになるのであって、人々のために柔軟な胸のうちを持つ。人々はみな、聖人に注目する。聖人は人々を赤子のように無邪気にする。

【バカボンのパパ風に読むと】

どえらい人には自分がこうでなければというこだわった心というものがなく、みんなの心を自分の心とするのだ。あの人良さそうだなという人の心はもちろんよしとするが、あんまり良くないなという人の心もよしとしてしまうのだ。その器の大きさそのものが善なのだ。信じられる人はもちろん信じられるが、信じられない人も信じらのだ。その器の大きさそのものが信じられるということなのだ。

みんなはみんな、その人のことが気になって仕方なくなるのだ。どえらい人はみんなをハジメちゃんのようによく笑う赤ちゃんにしてしまうのだ。これでいいのだ。

(以上、『バカボンのパパと読む『老子」』より転載)

>どえらい人はみんなをハジメちゃんのようによく笑う赤ちゃんにしてしまうのだ。これでいいのだ。

この本を読みながら、昨日のパレードを思い出していました。沿道に集まった人々だけでなく、多分、多くの国民がテレビで見たことと想像します。天皇陛下とは、老子のいう聖人なのだと思いました。国民の象徴、そういう人の存在を日本社会が保つことを支持しているのだと思います。

元東京熊本県人会の会長を務められたジャーナリストの故内田健三氏に尋ねた人がいました。

「先生、天皇制は日本に必要ですか?」と、

すると内田氏は、「まだ、とうぶんは日本には(天皇制は)必要だなぁ」と答えておられた。

昨日の天皇陛下のパレードを見たのち、Facebookに取り上げるコメントを読み、そして日本の政治機構を担当する人々の世に見えない(見せない)仕業との違いから、善なる者を受け入れて、不善なる者も受け入れる度量の大きさ、正にそれを国民は天皇に求めているのではないか、世には善と不善が混ざりあっている。その全てを飲み込み、善なる方向へ導くことが、象徴としての役割のように思います。

朝から禅問答になりましたが、昨日の天皇陛下のパレードは、日本の国民の心を一瞬ではあるが、太陽の光のように、明るくしたように思いました。ただ、警護の物々しさに驚くとともに、それを気にもとめずに、にこやかに手を振るお二人の大きさを沿道の人たちは体感したのではと思いました。

しかし、晴天の下、明るい笑顔は、これからの日本の未来を明るくしたやうな気がします。