2024年10月18日

「人間から生きがいを奪うほど残酷なことはない。人間に生きがいを与えるほど大きな愛はない」〜神谷美恵子〜

「人間から生きがいを奪うほど残酷なことはない。人間に生きがいを与えるほど大きな愛はない」〜神谷美恵子〜

(長文です。お時間ある時にお読みください。)

朝読書で、聖路加国際病院精神腫瘍科医師の保坂隆監修『つらい時に力をくれる「こころの名医」100の言葉』にあった精神科医の神谷美恵子のページを読んだ。

(以下、本より)

神谷美恵子は、幼年時代は、日本とスイスで恵まれた生活を送ったが、非凡な少女ではなかった。一大転機は、津田英学校(今の津田塾大学)2年の時にくる。キリスト教の伝道者だった叔父に誘われ、オルガン伴奏者として東京都の多摩全生園を訪ねた時だった。同園はハンセン病(当時は「らい病」と呼ばれていた)患者の療養施設である。20歳の娘は、強い衝撃を受けた。(中略)

その後、岡山県の長島愛生園で過ごしたおり、ハンセン病の療養者たちに「いま望むこと」を問うた。回答者に連なるのは「ケ・セラ・セラ」「どうにでもなれ」「一番の願いはきょう一日を忘れること」。読んで通説に思ったのが「生きがい」ということだった。

(以上、本より)

人間、"生きがい"ということを忘れはど、何かに熱中している時こそ、生きているを感じるときではないかと思います。

希望の無い日々を過ごすことは、一日が辛く長く感じることと思います。

私の挑戦した「100キロウォーク」での開会式での司会の方から、身体を痛めつける「"ドM"のみなさん、最後まで歩き続けて」の言葉が頭に残っています。

しかし、黙々と歩き続けている中で、到着した気持ちの高揚感(達成感)が、終わってからじわりじわりと満足感に変わってくる。生きているということを感じる、ある意味"生きがい"の一つとみなしています。

人はそれぞれに、様々な境遇があります。気持ちの落ち込み、失業、事故、病気、等々。厳しい状況でも、希望を持つことで前へ進むことができます。

8年前、熊本地震が発生、とんでも無い混乱の状況となった。その対応に追われる最中、今度は自宅が大雨で床下深水の被害を受け、住宅以外の小屋、車庫、倉庫、敷地全域が泥で埋まりました。ほんと、その時は"どうしたらよいか?"と途方に暮れました。

しかし、人間は気持ちを切り替えると、前に進めるものだと、振り返ります。

希望があると、知恵や工夫が生まれます。そこへ、仲間の手助けが差し伸べられ、さらに気持ちが前へ向く。それから、"これから何をしよう"の思いが出てきて、生きがいとなって行くのではと思います。

『佐藤一斎一日一言』10月20日の訓示は、

(以下、本より)

人は須く快楽なるを要すべし。快楽は心に在りて事に在らず。

【訳】

人は心に楽しむことがなくてはいけない。楽しみとは心の中にあるもので、外にあるものではない。

中江藤樹は、「順境に居ても安んじ、逆境に居ても安んじ、淡々蕩々として苦しめる所なし。是を真楽と言うなり。万の苦を離れて、この真楽を得るを学問の目あてとす」と言っている。

(以上、『佐藤一斎一日一言』より)

生きがいと人生の楽しみは、同じものと受け止めていますが、果たしてこれからの人生において、私の生きがい、楽しみはなにか?、今日一日考えてみたいと思いました。

そろそろ朝活の準備です。天気は回復しそうで、人間は勝手なもので、晴れると気持ちも元気なますね。

*神谷美恵子は、ハンセン病患者の治療に生涯を捧げた精神科医。佐藤一斎は、幕末の儒家で教育者。

(長文です。お時間ある時にお読みください。)

朝読書で、聖路加国際病院精神腫瘍科医師の保坂隆監修『つらい時に力をくれる「こころの名医」100の言葉』にあった精神科医の神谷美恵子のページを読んだ。

(以下、本より)

神谷美恵子は、幼年時代は、日本とスイスで恵まれた生活を送ったが、非凡な少女ではなかった。一大転機は、津田英学校(今の津田塾大学)2年の時にくる。キリスト教の伝道者だった叔父に誘われ、オルガン伴奏者として東京都の多摩全生園を訪ねた時だった。同園はハンセン病(当時は「らい病」と呼ばれていた)患者の療養施設である。20歳の娘は、強い衝撃を受けた。(中略)

その後、岡山県の長島愛生園で過ごしたおり、ハンセン病の療養者たちに「いま望むこと」を問うた。回答者に連なるのは「ケ・セラ・セラ」「どうにでもなれ」「一番の願いはきょう一日を忘れること」。読んで通説に思ったのが「生きがい」ということだった。

(以上、本より)

人間、"生きがい"ということを忘れはど、何かに熱中している時こそ、生きているを感じるときではないかと思います。

希望の無い日々を過ごすことは、一日が辛く長く感じることと思います。

私の挑戦した「100キロウォーク」での開会式での司会の方から、身体を痛めつける「"ドM"のみなさん、最後まで歩き続けて」の言葉が頭に残っています。

しかし、黙々と歩き続けている中で、到着した気持ちの高揚感(達成感)が、終わってからじわりじわりと満足感に変わってくる。生きているということを感じる、ある意味"生きがい"の一つとみなしています。

人はそれぞれに、様々な境遇があります。気持ちの落ち込み、失業、事故、病気、等々。厳しい状況でも、希望を持つことで前へ進むことができます。

8年前、熊本地震が発生、とんでも無い混乱の状況となった。その対応に追われる最中、今度は自宅が大雨で床下深水の被害を受け、住宅以外の小屋、車庫、倉庫、敷地全域が泥で埋まりました。ほんと、その時は"どうしたらよいか?"と途方に暮れました。

しかし、人間は気持ちを切り替えると、前に進めるものだと、振り返ります。

希望があると、知恵や工夫が生まれます。そこへ、仲間の手助けが差し伸べられ、さらに気持ちが前へ向く。それから、"これから何をしよう"の思いが出てきて、生きがいとなって行くのではと思います。

『佐藤一斎一日一言』10月20日の訓示は、

(以下、本より)

人は須く快楽なるを要すべし。快楽は心に在りて事に在らず。

【訳】

人は心に楽しむことがなくてはいけない。楽しみとは心の中にあるもので、外にあるものではない。

中江藤樹は、「順境に居ても安んじ、逆境に居ても安んじ、淡々蕩々として苦しめる所なし。是を真楽と言うなり。万の苦を離れて、この真楽を得るを学問の目あてとす」と言っている。

(以上、『佐藤一斎一日一言』より)

生きがいと人生の楽しみは、同じものと受け止めていますが、果たしてこれからの人生において、私の生きがい、楽しみはなにか?、今日一日考えてみたいと思いました。

そろそろ朝活の準備です。天気は回復しそうで、人間は勝手なもので、晴れると気持ちも元気なますね。

*神谷美恵子は、ハンセン病患者の治療に生涯を捧げた精神科医。佐藤一斎は、幕末の儒家で教育者。

2024年09月30日

本来"リベラリズム"で大事なのが人間の心なのです。〜宇沢弘文著『人間の経済学』〜

本来"リベラリズム"で大事なのが人間の心なのです。〜宇沢弘文著『人間の経済学』〜

(少々長文です。お時間ある時にお読みください。)

今日から、議会の経済建設常任委員会の視察研修で、愛知県豊田市、奈良県宇陀市、大阪府泉佐野市へ伺います。

福沢諭吉の「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」

今朝は、早朝ウォーキング後、ばたばたと朝食済ませて出てきましたが、何か井戸中に読もうと手に取ったのは、いま熊本で読まれているという『社会的共通資本』の著者・宇沢弘文氏の最後の『人間の経済学』を持参して、何年ぶりかで機内で読んでいます。

以前読んだ時に注目した箇所には、ページに折り目はつけてあり、その一つが、

「リベラル」「リベラリズム」とは?

本にやると、

(以下、本より)

リベラルとはなにか、ということは若い頃から長く私の心にかかってきました。日本語ではリベラルもフリーダムも「自由」と訳されます。前にふれたデヴィッド・ハーヴェイの本のタイトル「Neoliberalism」も「新自由主義」になりますが、「自由主義」を英訳にすると、どちらかというとLibertarianismと言うのでしょうか自由を最高至上なものとする考え方になります。

本来リベラリズムとは、人間が人間らしく生き、魂の自立を守り、市民的な権利を十分に享受できるような世界をまとめて学問的営為なり、社会的、政治的な運動に携わるということを意味します。そのときいちばん大事なのが人間の心なのです。

(以上、『人間の経済学』より)

大学教授の書かれる文言は理解が難しいなぁ、と読みます。文中の以下の部分、

>市民的な権利を十分に享受できるような世界

現代社会は果たしてこれ理念を達成できているか?

ホームレス、就職難民、子どもの貧困、子ども食堂、等々

現代でも、新たな格差社会を表す言葉が生まれている。

明治のリベラリズムの代表格が、福沢諭吉ではないかと、宇沢弘文氏が本の中で紹介しています。

(以下、本より)

どうしてもかい臨丸に乗ってアメリカへ渡りたい諭吉は、使節団長の木村摂津守の召使として何とか乗船を果たしました。しかし、船内の階級制は相当きびしく、そのうち一人の水夫が貧しい食事からくる栄養失調と過労で倒れてしまいます。さらに憤慨した諭吉は、酒に酔って摂津守をぶんなぐるのです。クビこそ免れたものの、結局、水夫はサンフランシスコで亡くなってしまいました。そのとき諭吉はサンフランシスコで水夫の墓を建てて弔ってから、一人遅れて使節団のあとを追ったというのです。

「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」という人間に対する考え方、はじめての異郷の地でもまったくゆるがない信念を思うにつけても、(中略)

(以上、『人間の経済学』より)

福沢諭吉のどんな状況においてもブレない生き方に感服します。酒の席とはいえ、自らの上司をぶん殴るのですから、さすが"福沢先生"です。

どうも福沢諭吉の酒癖の悪さは、本人もはやくから自覚があったようで、適塾時代に緒方洪庵先生から"煙草を吸えば禁酒できる"といわれて煙草をはじめたものの、ついに一生のうちで酒と煙草をやめることができなかった、と『福翁自伝』に書いてあるそうです。

酒癖は、飲み過ぎた時に出るもの、やはり何でも度を越すと間違いを起こすものです。リベラルと福沢諭吉、さらにお酒の話と、宇沢弘文氏の『人間の経済学』はなかなかおもしろいですね。

中部国際空港に到着しました。これから、豊田市まで移動です。

(少々長文です。お時間ある時にお読みください。)

今日から、議会の経済建設常任委員会の視察研修で、愛知県豊田市、奈良県宇陀市、大阪府泉佐野市へ伺います。

福沢諭吉の「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」

今朝は、早朝ウォーキング後、ばたばたと朝食済ませて出てきましたが、何か井戸中に読もうと手に取ったのは、いま熊本で読まれているという『社会的共通資本』の著者・宇沢弘文氏の最後の『人間の経済学』を持参して、何年ぶりかで機内で読んでいます。

以前読んだ時に注目した箇所には、ページに折り目はつけてあり、その一つが、

「リベラル」「リベラリズム」とは?

本にやると、

(以下、本より)

リベラルとはなにか、ということは若い頃から長く私の心にかかってきました。日本語ではリベラルもフリーダムも「自由」と訳されます。前にふれたデヴィッド・ハーヴェイの本のタイトル「Neoliberalism」も「新自由主義」になりますが、「自由主義」を英訳にすると、どちらかというとLibertarianismと言うのでしょうか自由を最高至上なものとする考え方になります。

本来リベラリズムとは、人間が人間らしく生き、魂の自立を守り、市民的な権利を十分に享受できるような世界をまとめて学問的営為なり、社会的、政治的な運動に携わるということを意味します。そのときいちばん大事なのが人間の心なのです。

(以上、『人間の経済学』より)

大学教授の書かれる文言は理解が難しいなぁ、と読みます。文中の以下の部分、

>市民的な権利を十分に享受できるような世界

現代社会は果たしてこれ理念を達成できているか?

ホームレス、就職難民、子どもの貧困、子ども食堂、等々

現代でも、新たな格差社会を表す言葉が生まれている。

明治のリベラリズムの代表格が、福沢諭吉ではないかと、宇沢弘文氏が本の中で紹介しています。

(以下、本より)

どうしてもかい臨丸に乗ってアメリカへ渡りたい諭吉は、使節団長の木村摂津守の召使として何とか乗船を果たしました。しかし、船内の階級制は相当きびしく、そのうち一人の水夫が貧しい食事からくる栄養失調と過労で倒れてしまいます。さらに憤慨した諭吉は、酒に酔って摂津守をぶんなぐるのです。クビこそ免れたものの、結局、水夫はサンフランシスコで亡くなってしまいました。そのとき諭吉はサンフランシスコで水夫の墓を建てて弔ってから、一人遅れて使節団のあとを追ったというのです。

「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」という人間に対する考え方、はじめての異郷の地でもまったくゆるがない信念を思うにつけても、(中略)

(以上、『人間の経済学』より)

福沢諭吉のどんな状況においてもブレない生き方に感服します。酒の席とはいえ、自らの上司をぶん殴るのですから、さすが"福沢先生"です。

どうも福沢諭吉の酒癖の悪さは、本人もはやくから自覚があったようで、適塾時代に緒方洪庵先生から"煙草を吸えば禁酒できる"といわれて煙草をはじめたものの、ついに一生のうちで酒と煙草をやめることができなかった、と『福翁自伝』に書いてあるそうです。

酒癖は、飲み過ぎた時に出るもの、やはり何でも度を越すと間違いを起こすものです。リベラルと福沢諭吉、さらにお酒の話と、宇沢弘文氏の『人間の経済学』はなかなかおもしろいですね。

中部国際空港に到着しました。これから、豊田市まで移動です。

2024年07月10日

真の自分になること、自分の信念・学問・信仰に徹する。〜古賀穀堂〜

真の自分になること、自分の信念・学問・信仰に徹する。〜古賀穀堂〜

朝目覚めたら外は雨音でした。今日もウォーキング(週休3日制)は、3日続けてのお休みです。

さて、未明の時間つぶしは、枕元の本、今朝は久しぶりに『安岡正篤一日一言』の一年ぶりに読む、7月9・10日の訓示です。タイトルは、

(以下、本より抜粋)

古賀穀堂(こくどう)

幕末佐賀藩の名君・鍋島閑叟(かんそう)の師。

古賀穀堂の自警(じけい)に、

「自分は開闢(かいびゃく)以来の第一人になる」

の語がある。ーー

大変な天狗(自信家)と思われるかもしれません。然し違うのです。それは第一人を「だい」一人と読むからです。第は「ただ」と読むのです。

古賀穀堂の意地悪なユーモアと申せましょう。現在でも世界に三十億(当時)の人間がおりますが、自分は二人とありません。これが人間存在の冥利で、個性というものでもあります。

(以上、7月9日の訓示より)

自分とは、"唯我独尊"の唯一無二の存在、とお釈迦様も教えています。

私は、ただ(第)一人の存在。

そこで、古賀穀堂は、次のことを目指していました。

(以下、『安岡正篤一日一言』より)

俺は何になるのだ

何をもって存在するのだ

というと、これは真の自分になること、自分の信念・学問・信仰に徹することです。これは大きな見識であります。世間では自分を見失ってしまって、他人のまね(真似)ばかりするものだから、ろくな自己ができません。

(以上、7月10日の訓示より)

さて「自己」とは何か?

また、何のために生まれてきたのか?

そんなことを、誰でも考えた経験を持つと思います。

私は、現在66歳、昨日の映画「お就活、再春」の"人生100年時代"からすると人生の3/2になるのですが、一般てきな寿命なら3/4が過ぎた年齢です。

果たして「自己」を自ら自覚できているか、と問われた時にハッキリ答えられるか、確認できていません。

ただ、これは譲れない、というものはあります。それは、「自己」か、「拘り」か、はたまた「我利」か、は不明ですが、そんな問いを、自らにする年齢になってきました。

古賀穀堂の、

>真の自分になること、自分の信念・学問・信仰に徹する

その域に至るには、まだまだ、学問(実践)が必要と、朝から『安岡正篤一日一言』を読み、反省しました。

今日からまた、梅雨模様の雨が降る予報、大降りにならないことを願いつつ、猛暑は一休みなので、雨間に活動したいと思います。

朝目覚めたら外は雨音でした。今日もウォーキング(週休3日制)は、3日続けてのお休みです。

さて、未明の時間つぶしは、枕元の本、今朝は久しぶりに『安岡正篤一日一言』の一年ぶりに読む、7月9・10日の訓示です。タイトルは、

(以下、本より抜粋)

古賀穀堂(こくどう)

幕末佐賀藩の名君・鍋島閑叟(かんそう)の師。

古賀穀堂の自警(じけい)に、

「自分は開闢(かいびゃく)以来の第一人になる」

の語がある。ーー

大変な天狗(自信家)と思われるかもしれません。然し違うのです。それは第一人を「だい」一人と読むからです。第は「ただ」と読むのです。

古賀穀堂の意地悪なユーモアと申せましょう。現在でも世界に三十億(当時)の人間がおりますが、自分は二人とありません。これが人間存在の冥利で、個性というものでもあります。

(以上、7月9日の訓示より)

自分とは、"唯我独尊"の唯一無二の存在、とお釈迦様も教えています。

私は、ただ(第)一人の存在。

そこで、古賀穀堂は、次のことを目指していました。

(以下、『安岡正篤一日一言』より)

俺は何になるのだ

何をもって存在するのだ

というと、これは真の自分になること、自分の信念・学問・信仰に徹することです。これは大きな見識であります。世間では自分を見失ってしまって、他人のまね(真似)ばかりするものだから、ろくな自己ができません。

(以上、7月10日の訓示より)

さて「自己」とは何か?

また、何のために生まれてきたのか?

そんなことを、誰でも考えた経験を持つと思います。

私は、現在66歳、昨日の映画「お就活、再春」の"人生100年時代"からすると人生の3/2になるのですが、一般てきな寿命なら3/4が過ぎた年齢です。

果たして「自己」を自ら自覚できているか、と問われた時にハッキリ答えられるか、確認できていません。

ただ、これは譲れない、というものはあります。それは、「自己」か、「拘り」か、はたまた「我利」か、は不明ですが、そんな問いを、自らにする年齢になってきました。

古賀穀堂の、

>真の自分になること、自分の信念・学問・信仰に徹する

その域に至るには、まだまだ、学問(実践)が必要と、朝から『安岡正篤一日一言』を読み、反省しました。

今日からまた、梅雨模様の雨が降る予報、大降りにならないことを願いつつ、猛暑は一休みなので、雨間に活動したいと思います。

2024年05月18日

<知性の徳、意志の徳>正しさとは、他者に対する負い目(恩恵?)を自覚すること。〜トマス・アクアナス〜

<知性の徳、意志の徳>正しさとは、他者に対する負い目(恩恵?)を自覚すること。〜トマス・アクアナス〜

曽野綾子著『中年以後』に末尾に、13世紀イタリアの神学者、哲学者のトマス・アクアナスが唱えた2つの徳について書いていました。

(以下、本より)

知性の徳には、理解、知識、知恵、思慮分別の四つが区別された。

一方、意志の徳(道徳的徳)には三つの特徴があった。正しさ、中庸、勇気であった。

どの一つを取っても、それは中年以後に独壇場と言ってもいいほどの特徴を見せてやって来る。人はまともな生活を続ければ、それなりに自然に、理解も、知識も、知恵も、思慮分別も、年齢と共に増すのである。まともな生活をしなければ、老化が早く来るから、この年月の自然な恵み与えられないことになる。

(以上、『中年以後』より)

曽野綾子さんの言われる"まともな生活"がどのようなものかについて、補足が書かれていますが、意志の徳(道徳的徳)の3つの解説を整理すると、

・正しさとは、

他者に対する負い目を自覚することだという。私たちはさまざまなものを育てられた。親、家族、恩人、先生、郷土、社会、祖国などでしたある。そこから受けた負い目(恩恵?)を支払うのが正しさであるとトマス・アクアナスは規定する。

・中庸とは、

激情を制して、理性に従属させれことである。

・勇気とは

恐怖を制して、理性に従属させることである。

曽野綾子は、自らの体験から次のことを紹介しています。

(以下、転載)

若いうちに負い目などというものを、少なくとも、私は意識しなかった。私の大学の学費を出してくれたのは伯父であった。その伯父が亡くなってから、何十年も経ってから、やっと私は、それが只事ではない伯父の厚意だと理解するようになった。そしてせめて伯父の息子にそれを返したいと思うようになった。しかしこんなことは、若い時には思いつきもしないことであった。

(以上、本より)

また、曽野綾子さんは、

>徳こそは人間を完全に生かす力になる。

すなわち、「思慮分別は理性ものものを、正しさは意志を、中庸は魂の欲情的部分を、勇気は魂の怒りの感情を、完成させる」のだと。

さらに、

思えば人間の生涯は、そんな生半可な考えで完成するものではないだろう。時間もかけ、心も労力もかけて、少しずつ完成する。当然のことだが、完成は中年以後にやっと来る。

早く完成すれば、死ぬまで手持ち無沙汰になってしまう。そんな運命の配慮を、私は中年以後まで全く気がつかなかたのである。

(以上、本より抜粋)

さて、思慮分別の分かる中年とは何歳からでしょうか?

40代、それもと50代、いやいや60代。

今の時代、人生90年とも、100年とも言われますが、そんな長寿の人は少ない。せいぜい80歳前後が健康寿命だと思います。

戦前は、人生50年と言われていた。

すると現代人は、戦前の人たちから見れば、同年代としては、成長が未熟に見えるのかもしれません。

果たして、私に「知性の徳」と「意志の徳(道徳的徳)」は、中年を過ぎようとする今、備わっているのか考えなければ、と朝から思いました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

曽野綾子著『中年以後』に末尾に、13世紀イタリアの神学者、哲学者のトマス・アクアナスが唱えた2つの徳について書いていました。

(以下、本より)

知性の徳には、理解、知識、知恵、思慮分別の四つが区別された。

一方、意志の徳(道徳的徳)には三つの特徴があった。正しさ、中庸、勇気であった。

どの一つを取っても、それは中年以後に独壇場と言ってもいいほどの特徴を見せてやって来る。人はまともな生活を続ければ、それなりに自然に、理解も、知識も、知恵も、思慮分別も、年齢と共に増すのである。まともな生活をしなければ、老化が早く来るから、この年月の自然な恵み与えられないことになる。

(以上、『中年以後』より)

曽野綾子さんの言われる"まともな生活"がどのようなものかについて、補足が書かれていますが、意志の徳(道徳的徳)の3つの解説を整理すると、

・正しさとは、

他者に対する負い目を自覚することだという。私たちはさまざまなものを育てられた。親、家族、恩人、先生、郷土、社会、祖国などでしたある。そこから受けた負い目(恩恵?)を支払うのが正しさであるとトマス・アクアナスは規定する。

・中庸とは、

激情を制して、理性に従属させれことである。

・勇気とは

恐怖を制して、理性に従属させることである。

曽野綾子は、自らの体験から次のことを紹介しています。

(以下、転載)

若いうちに負い目などというものを、少なくとも、私は意識しなかった。私の大学の学費を出してくれたのは伯父であった。その伯父が亡くなってから、何十年も経ってから、やっと私は、それが只事ではない伯父の厚意だと理解するようになった。そしてせめて伯父の息子にそれを返したいと思うようになった。しかしこんなことは、若い時には思いつきもしないことであった。

(以上、本より)

また、曽野綾子さんは、

>徳こそは人間を完全に生かす力になる。

すなわち、「思慮分別は理性ものものを、正しさは意志を、中庸は魂の欲情的部分を、勇気は魂の怒りの感情を、完成させる」のだと。

さらに、

思えば人間の生涯は、そんな生半可な考えで完成するものではないだろう。時間もかけ、心も労力もかけて、少しずつ完成する。当然のことだが、完成は中年以後にやっと来る。

早く完成すれば、死ぬまで手持ち無沙汰になってしまう。そんな運命の配慮を、私は中年以後まで全く気がつかなかたのである。

(以上、本より抜粋)

さて、思慮分別の分かる中年とは何歳からでしょうか?

40代、それもと50代、いやいや60代。

今の時代、人生90年とも、100年とも言われますが、そんな長寿の人は少ない。せいぜい80歳前後が健康寿命だと思います。

戦前は、人生50年と言われていた。

すると現代人は、戦前の人たちから見れば、同年代としては、成長が未熟に見えるのかもしれません。

果たして、私に「知性の徳」と「意志の徳(道徳的徳)」は、中年を過ぎようとする今、備わっているのか考えなければ、と朝から思いました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

2023年09月10日

<六十にして思う>すべては「因」と「縁」によって生じる。準備あるところにチャンスは訪れる。〜禅語より〜

<六十にして思う>すべては「因」と「縁」によって生じる。準備あるところにチャンスは訪れる。〜禅語より〜

「自分にはなかなかチャンスに恵まれない」という人の話を耳にします。実は、チャンスは誰にも平等にもたらされます。ならば、なぜ掴む人と、そうでない多くの人がいるのか?

冒頭の禅語の解説から、

「因」とは、「準備」てす。準備を整えている人は、いざ、チャンス(縁)がめぐってきたとき、確実にそれをうけとめあ、生かすことができます。

他人との「比較」や「競争」ばかりに気を取られてはいけない。

心がかるべきは「因」を万全なものにしておくこと。それは他人との比較や競争とは別次元の作業です。あくまでも個人的な作業なのです。

(以上、『禅、比べない生活』より)

チャンスは、前髪を掴む、後ろ髪では間に合わない、という話を聞いたことがあります。それと大事なのは、本田宗一郎の訓示にもあります。

「人間にとって大事なことは、学歴とかそんなものではない。他人から愛され、協力してもらえるような徳を積むことではないだろか」

と、世界のホンダの創業者も語っています。

徳を積むとは、魅力的な、人を惹きつけるような人間に成れているか?

準備(因)と徳(仁)が縁(チャンス)を掴む、凡人には、なかなかハードルの高い目標ですが、こんな人生訓や言葉を知っているか、知らないかで、晩年の生き方も変わってくるように思います。

「自分にはなかなかチャンスに恵まれない」という人の話を耳にします。実は、チャンスは誰にも平等にもたらされます。ならば、なぜ掴む人と、そうでない多くの人がいるのか?

冒頭の禅語の解説から、

「因」とは、「準備」てす。準備を整えている人は、いざ、チャンス(縁)がめぐってきたとき、確実にそれをうけとめあ、生かすことができます。

他人との「比較」や「競争」ばかりに気を取られてはいけない。

心がかるべきは「因」を万全なものにしておくこと。それは他人との比較や競争とは別次元の作業です。あくまでも個人的な作業なのです。

(以上、『禅、比べない生活』より)

チャンスは、前髪を掴む、後ろ髪では間に合わない、という話を聞いたことがあります。それと大事なのは、本田宗一郎の訓示にもあります。

「人間にとって大事なことは、学歴とかそんなものではない。他人から愛され、協力してもらえるような徳を積むことではないだろか」

と、世界のホンダの創業者も語っています。

徳を積むとは、魅力的な、人を惹きつけるような人間に成れているか?

準備(因)と徳(仁)が縁(チャンス)を掴む、凡人には、なかなかハードルの高い目標ですが、こんな人生訓や言葉を知っているか、知らないかで、晩年の生き方も変わってくるように思います。

2023年07月11日

悪口は必ず相手の耳に入り、いつかどこかで反撃される。〜史記〜

悪口は必ず相手の耳に入り、いつかどこかで反撃される。〜史記〜

今朝は、ウォーキングできるのに、昨夜遅くまで夜鍋談義の飲み会だったので、早起きができず、朝の散歩はお休みでした。やはり、そんな日もあります。そんな時の言い訳ではないですが、私のウォーキングは、週休3日制ですと。

歩かない日は、朝の読書なのですが、

冒頭のことばは、

「漢字の交わり断ちても悪声を出さず」

意味は、

かりに交友関係を断つことがあっても、「あいつはひどい奴だ」といったたぐいの非難めいたことはいっさい口にしない、これが君子の交わり、と。

詳しく解説すると、

① そんな相手を友人に持ったということは、自分に人間を見る眼がなかったからであり、それをみずから吹聴することになる。

② 悪口は必ず相手の耳に入り、いつかどこかで反撃され、一つもプラスにならない。

中国の近代の名宰相の周恩来氏は、この点には徹底した態度で、さまざまな政変にも振り回されず、自らの地位を全うしたと言われる。毛沢東との立ち位置、役割を存在感を持って生き抜いた人と知りました。

自らを守るためにも、人との交友をやめても、悪口は言わない。

このことを忘れてはならない、と朝から学びました。

*参考資料:守屋洋訳編『中国古典一日一言』

今朝は、ウォーキングできるのに、昨夜遅くまで夜鍋談義の飲み会だったので、早起きができず、朝の散歩はお休みでした。やはり、そんな日もあります。そんな時の言い訳ではないですが、私のウォーキングは、週休3日制ですと。

歩かない日は、朝の読書なのですが、

冒頭のことばは、

「漢字の交わり断ちても悪声を出さず」

意味は、

かりに交友関係を断つことがあっても、「あいつはひどい奴だ」といったたぐいの非難めいたことはいっさい口にしない、これが君子の交わり、と。

詳しく解説すると、

① そんな相手を友人に持ったということは、自分に人間を見る眼がなかったからであり、それをみずから吹聴することになる。

② 悪口は必ず相手の耳に入り、いつかどこかで反撃され、一つもプラスにならない。

中国の近代の名宰相の周恩来氏は、この点には徹底した態度で、さまざまな政変にも振り回されず、自らの地位を全うしたと言われる。毛沢東との立ち位置、役割を存在感を持って生き抜いた人と知りました。

自らを守るためにも、人との交友をやめても、悪口は言わない。

このことを忘れてはならない、と朝から学びました。

*参考資料:守屋洋訳編『中国古典一日一言』

2023年03月26日

<死中有活・忙中有楽>『六中観』〜安岡正篤〜

<死中有活・忙中有楽>『六中観』〜安岡正篤〜

死に物狂いの活動の中に、新たなヒントを発言する。

忙しい人ほど、何かの楽しみを知っている。

日々読む『安岡正篤一日一言』には、無い「六中観」の漢語は、以下です。

死中有活

苦中有楽

忙中有閑

壺中有天

意中有人

腹中有書

【意訳】

ときには死んだつもりになってがんばりたい。

苦労のないところに楽しみはない。苦しみと楽しみは紙一重。

忙しい人の方がたくさん本を読むし、人生を楽しんでいる。

現実の世俗的生活の中に自らが創っている別天地。

私淑できる人物を、あるいは、理想的人物像を心の中に持っている。

断片的な知識ではなく、しっかりとした哲学を腹の底に納めている。

(以上、谷沢永一著『名言の知恵、人生の知恵』より)

勝海舟の座右の銘とも言われる「六中観(りくちゅうかん)」の話を、深澤賢治先生から贈られた『陽明学のすすめⅡ 人間学講話「安岡正篤・六中観」』 で読んだ。

私はまだ現役の建築士であり、地方議会議員ですが、六中観の「死中有活」「忙中有楽」が、今の自分に必要と思っています。

本日は、春のフットパスの「花園・桜コース」モニターツアーの開催日、朝から霧雨ですが、スタート頃には止む予報なので、開催はいたします。私も歩いた『日向往還・歴史ウォーク21㎞』も早朝から霧雨の中を歩きました。日焼けせず、気持ちよく桜の下を今日は歩きます。

>忙中有楽

忙しい日々ですが、ちょっとばかりの楽しみも大事です。フットパスモニターで、非日常を楽しみたいと思います。

〜以下、Wikipediaより〜

一、忙中閑あり 「ただの閑は退屈でしかない。ただの忙は文字通り心を亡ぼすばかりである。真の閑は忙中にある。忙中に閑あって始めて生きる」

二、苦中楽あり 「いかなる苦にも楽がある。貧といえども苦しいばかりではない。貧は貧なりに楽もある」

三、死中活あり 「死地に入って活路が開け、全身全霊をうちこんでこそ何ものかを永遠に残すのである。のらくらと五十年七十年を送って何の生ぞや」

四、壷中天あり 「世俗生活の中にある独自の別天地をいう」 (後漢書)

五、意中人あり 「常に心の中に人物を持つ。或いは私淑する偉人を、また要路に推薦し得る人材をここというように、あらゆる場合の人材の用意」

六、腹中書あり 「目にとめたとか、頭の中のかすような知識ではなく、 腹の中に納まっておる哲学のことである」

深澤賢治先生のコラム「六中観」

https://alvas-design.co.jp/column/9943/

死に物狂いの活動の中に、新たなヒントを発言する。

忙しい人ほど、何かの楽しみを知っている。

日々読む『安岡正篤一日一言』には、無い「六中観」の漢語は、以下です。

死中有活

苦中有楽

忙中有閑

壺中有天

意中有人

腹中有書

【意訳】

ときには死んだつもりになってがんばりたい。

苦労のないところに楽しみはない。苦しみと楽しみは紙一重。

忙しい人の方がたくさん本を読むし、人生を楽しんでいる。

現実の世俗的生活の中に自らが創っている別天地。

私淑できる人物を、あるいは、理想的人物像を心の中に持っている。

断片的な知識ではなく、しっかりとした哲学を腹の底に納めている。

(以上、谷沢永一著『名言の知恵、人生の知恵』より)

勝海舟の座右の銘とも言われる「六中観(りくちゅうかん)」の話を、深澤賢治先生から贈られた『陽明学のすすめⅡ 人間学講話「安岡正篤・六中観」』 で読んだ。

私はまだ現役の建築士であり、地方議会議員ですが、六中観の「死中有活」「忙中有楽」が、今の自分に必要と思っています。

本日は、春のフットパスの「花園・桜コース」モニターツアーの開催日、朝から霧雨ですが、スタート頃には止む予報なので、開催はいたします。私も歩いた『日向往還・歴史ウォーク21㎞』も早朝から霧雨の中を歩きました。日焼けせず、気持ちよく桜の下を今日は歩きます。

>忙中有楽

忙しい日々ですが、ちょっとばかりの楽しみも大事です。フットパスモニターで、非日常を楽しみたいと思います。

〜以下、Wikipediaより〜

一、忙中閑あり 「ただの閑は退屈でしかない。ただの忙は文字通り心を亡ぼすばかりである。真の閑は忙中にある。忙中に閑あって始めて生きる」

二、苦中楽あり 「いかなる苦にも楽がある。貧といえども苦しいばかりではない。貧は貧なりに楽もある」

三、死中活あり 「死地に入って活路が開け、全身全霊をうちこんでこそ何ものかを永遠に残すのである。のらくらと五十年七十年を送って何の生ぞや」

四、壷中天あり 「世俗生活の中にある独自の別天地をいう」 (後漢書)

五、意中人あり 「常に心の中に人物を持つ。或いは私淑する偉人を、また要路に推薦し得る人材をここというように、あらゆる場合の人材の用意」

六、腹中書あり 「目にとめたとか、頭の中のかすような知識ではなく、 腹の中に納まっておる哲学のことである」

深澤賢治先生のコラム「六中観」

https://alvas-design.co.jp/column/9943/

2021年10月31日

「己れに克つ」〜西郷隆盛〜

「己れに克つ」〜西郷隆盛〜

【意訳】

すべからく人は己れに克ことによって成功し、己れを愛することによって失敗する。

【解説】

歴史上の人物をよくみるがよい。事業をはじめる人の大半がその事業の七、八割まではよく成し得るのに、残り二、三割まで成しとげる人は少ないのは、はじめはよく己れを慎み、事に対しても慎重に行うから成功もし名も顕われてくる。ところが、成功して有名になるに従って、いつのまにか自分を愛する心がおこり、畏れつつしみ自らをいましめるという気持ちが緩み、おごりたかぶる気分が生じ、その成功した事業をたのみに自分には何でもできるという過信のもとにまずい仕事をするようになり、ついには失敗してしまう。

(以上、『名言の知恵 人生の知恵』より)

ちょっと引用が長くなりましたが、あの西郷隆盛は、「子孫に美田を残さず」を実践した偉人です。

よく紹介する『菜根譚』にも以下の訓示があります。

世俗から脱却する

[訳文]

自己の心をしっかりと自分のものとすることがまだできなかったならば、自分自身を騒がしい俗世間から断ち切るのがよい。そうして自分の心をして、ほしいものを見ないようにして乱させないで、それによって自己の本来の清浄な本体を澄ますようにする。

(以上、『菜根譚』より)

108の煩悩から抜け出すのは、なかなか難しいですね。偉人たちもまた悩んでいたことを知ります。

【意訳】

すべからく人は己れに克ことによって成功し、己れを愛することによって失敗する。

【解説】

歴史上の人物をよくみるがよい。事業をはじめる人の大半がその事業の七、八割まではよく成し得るのに、残り二、三割まで成しとげる人は少ないのは、はじめはよく己れを慎み、事に対しても慎重に行うから成功もし名も顕われてくる。ところが、成功して有名になるに従って、いつのまにか自分を愛する心がおこり、畏れつつしみ自らをいましめるという気持ちが緩み、おごりたかぶる気分が生じ、その成功した事業をたのみに自分には何でもできるという過信のもとにまずい仕事をするようになり、ついには失敗してしまう。

(以上、『名言の知恵 人生の知恵』より)

ちょっと引用が長くなりましたが、あの西郷隆盛は、「子孫に美田を残さず」を実践した偉人です。

よく紹介する『菜根譚』にも以下の訓示があります。

世俗から脱却する

[訳文]

自己の心をしっかりと自分のものとすることがまだできなかったならば、自分自身を騒がしい俗世間から断ち切るのがよい。そうして自分の心をして、ほしいものを見ないようにして乱させないで、それによって自己の本来の清浄な本体を澄ますようにする。

(以上、『菜根譚』より)

108の煩悩から抜け出すのは、なかなか難しいですね。偉人たちもまた悩んでいたことを知ります。

2021年09月06日

<心を育てる言葉>幸福や幸運は、自分が呼び寄せなければ来やしないんです。〜中村天風〜

<心を育てる言葉>幸福や幸運は、自分が呼び寄せなければ来やしないんです。〜中村天風〜

パラリンピックが閉幕しました。マラソン女子で金を取った道下さん、努力と勝負へのスパート、素晴らしい結果を生みました。5年の時を超えて、その努力が実った。

冒頭の言葉は、哲人・中村天風氏の語る、自らの不幸を、周りのせいにして、愚痴をこぼすだけでは何も変わらない。積極的な行動こそが、自らの人生を変えてゆくのであると。

(以下、『ほんとうの心の力』より抜粋)

もっとはっきり言えば、やれ運命学校つまらないの、人生何つまらないなって人は、その考え方がつまらないんです。

いいですか、幸福も健康も成功も、ほかにあるんじゃないんですぜ。

運は向こうから、皆さんの方へお客に来るんじゃないんですよ。すべての幸福や好運は、自分が呼び寄せなければ来やしないんです。

(以上、本より)

また、数日前の元官僚が起こした大事故の判決を思い出します。自らの行動が、あの事故を起こしていることを認めない。

天風先哲から言わせると、心の力が足りないから、あの事故を起こした、となるのではと思います。

予見する力もまた、自らの心のにあると思います。

安全、安心をモットーにして生きていれば、運転免許証の返納もするし、早め早めの行動をするものです。

本に書いてある。

「自分が呼び寄せるというのは、自分の心が積極的にならないかぎり、呼び寄せられないんです」

安心・安全への積極的な行動があれば、あの事故は起こらなかったし、9人か死傷することなかった。

幸福も不幸も、自らの行動によるから、より良き方向を目指して、心身を鍛えなければと思います。

*参考資料:中村天風著『ほんとうの心の力』

#心を育てる言葉

#中村天風

#ほんとうの心の力

#積極的な心持ち

パラリンピックが閉幕しました。マラソン女子で金を取った道下さん、努力と勝負へのスパート、素晴らしい結果を生みました。5年の時を超えて、その努力が実った。

冒頭の言葉は、哲人・中村天風氏の語る、自らの不幸を、周りのせいにして、愚痴をこぼすだけでは何も変わらない。積極的な行動こそが、自らの人生を変えてゆくのであると。

(以下、『ほんとうの心の力』より抜粋)

もっとはっきり言えば、やれ運命学校つまらないの、人生何つまらないなって人は、その考え方がつまらないんです。

いいですか、幸福も健康も成功も、ほかにあるんじゃないんですぜ。

運は向こうから、皆さんの方へお客に来るんじゃないんですよ。すべての幸福や好運は、自分が呼び寄せなければ来やしないんです。

(以上、本より)

また、数日前の元官僚が起こした大事故の判決を思い出します。自らの行動が、あの事故を起こしていることを認めない。

天風先哲から言わせると、心の力が足りないから、あの事故を起こした、となるのではと思います。

予見する力もまた、自らの心のにあると思います。

安全、安心をモットーにして生きていれば、運転免許証の返納もするし、早め早めの行動をするものです。

本に書いてある。

「自分が呼び寄せるというのは、自分の心が積極的にならないかぎり、呼び寄せられないんです」

安心・安全への積極的な行動があれば、あの事故は起こらなかったし、9人か死傷することなかった。

幸福も不幸も、自らの行動によるから、より良き方向を目指して、心身を鍛えなければと思います。

*参考資料:中村天風著『ほんとうの心の力』

#心を育てる言葉

#中村天風

#ほんとうの心の力

#積極的な心持ち

2021年07月09日

「百工あれば百念あり。一つに統(す)ぶるが匠長が器量なり」〜西岡常一(宮大工・法隆寺棟梁)〜

「百工あれば百念あり。一つに統(す)ぶるが匠長が器量なり」〜西岡常一(宮大工・法隆寺棟梁)〜

建築現場は、多くの職人の技で成り立っています。

建築士が、最近取り上げられていますが、設計は絵であり模型でしかありません。建築現場は、"原寸"の世界で、ネジや金具は、原寸でも見えない寸法が問われる世界です。

宮大工は、全てが手作りの大工や職人の技が問われる現場で、大工も様様に性格があるように、木々にも育った場所や気候で癖がある。

西岡家の家訓に以下があるそうです。

「木の癖組みは工人等の心組み」

工人とは、職人の意味なのですが、棟梁は職人と手を組み、心を一つにして、癖のある木を組み上げて、寺を建て、五重塔を作る、でしょうか。

>工人等の心組み

いい言葉だなぁ、と40年建築現場に立ち続けたものとして、学ぶことが多いです。

事務所を開設して間もないころ、年配の大工からの言葉は、すべてが学びになりました。建築士も現場で育ててもらうように思います。

西岡常一氏の言葉から、仕事は、やはり現場、現物、本人と真剣に対峙することから、学び成長があるのだと思いました。

*参考資料:岬龍一郎著『いい言葉は、いい仕事をつくる』

建築現場は、多くの職人の技で成り立っています。

建築士が、最近取り上げられていますが、設計は絵であり模型でしかありません。建築現場は、"原寸"の世界で、ネジや金具は、原寸でも見えない寸法が問われる世界です。

宮大工は、全てが手作りの大工や職人の技が問われる現場で、大工も様様に性格があるように、木々にも育った場所や気候で癖がある。

西岡家の家訓に以下があるそうです。

「木の癖組みは工人等の心組み」

工人とは、職人の意味なのですが、棟梁は職人と手を組み、心を一つにして、癖のある木を組み上げて、寺を建て、五重塔を作る、でしょうか。

>工人等の心組み

いい言葉だなぁ、と40年建築現場に立ち続けたものとして、学ぶことが多いです。

事務所を開設して間もないころ、年配の大工からの言葉は、すべてが学びになりました。建築士も現場で育ててもらうように思います。

西岡常一氏の言葉から、仕事は、やはり現場、現物、本人と真剣に対峙することから、学び成長があるのだと思いました。

*参考資料:岬龍一郎著『いい言葉は、いい仕事をつくる』

2021年06月28日

<"まだ"と"もう"はだいぶ意味が違う>人生に遅すぎるということはない。〜安藤百福(日清食品創業者)〜

<"まだ"と"もう"はだいぶ意味が違う>人生に遅すぎるということはない。〜安藤百福(日清食品創業者)〜

歩こうと目覚めたが、小雨予報に・・・明日に延期しました。

冒頭の言葉の安藤百福氏は、チキンラーメン、カップヌードルの発明者ですが、チキンラーメンの開発には、多くの努力と時間を要した。発明するきっかけは、信用組合理事長の時、信用組合が倒産し、すべての財産を失うことになった。その時、安藤氏は47歳。

さすがに周りは「もうやり直しはムリだ」と考えるのですが、わずかに残った自宅の庭に建てた小屋で、インスタントラーメンの開発を始める。

1年以上をつやして、チキンラーメンを商品化した。

「即席面の開発に成功したとき、私は四十八歳になっていた。遅い出発とよく言われるが、人生に遅すぎることはない」

と語った。5年後、東証二部上場を果たす。さらに、チキンラーメンの開発から13年後、カップヌードルを発売、世界の食文化を変える存在となった。

(以上、『いい言葉は、いい仕事をつくる』より引用)

数年前、NHKの朝ドラで、安藤百福氏を支えた奥さんの視点で、チキンラーメンに至る物語が取り上げられた時、安藤百福氏の人生を深く知りました。

>人生に遅すぎることはない

この本の安藤百福氏を取り上げた項のタイトルは、

賢者は年齢を「まだ」で励みにし、

凡人は年齢を「もう」であきらめる。

"まだ"と"もう"

はだいぶ意味が違う。

昨年の熊本豪雨で被災しながらも、地域の被災者へ炊き出しを続けられた農家レストラン「ひまわり亭」の本田節さんが敬慕した球磨郡水上村の食品加工組合の故山北幸さんは、88歳の時テレビに出られた時の言葉が印象に残っています。

「まーだ八十八だけん、色々やることを考えている」

と語られたのを記憶しています。山北幸さんは90歳を越えても食品加工場に出向き仕事をされた。

"まだ"と"もう"を本日は考え過ごしたいと思います。

歩こうと目覚めたが、小雨予報に・・・明日に延期しました。

冒頭の言葉の安藤百福氏は、チキンラーメン、カップヌードルの発明者ですが、チキンラーメンの開発には、多くの努力と時間を要した。発明するきっかけは、信用組合理事長の時、信用組合が倒産し、すべての財産を失うことになった。その時、安藤氏は47歳。

さすがに周りは「もうやり直しはムリだ」と考えるのですが、わずかに残った自宅の庭に建てた小屋で、インスタントラーメンの開発を始める。

1年以上をつやして、チキンラーメンを商品化した。

「即席面の開発に成功したとき、私は四十八歳になっていた。遅い出発とよく言われるが、人生に遅すぎることはない」

と語った。5年後、東証二部上場を果たす。さらに、チキンラーメンの開発から13年後、カップヌードルを発売、世界の食文化を変える存在となった。

(以上、『いい言葉は、いい仕事をつくる』より引用)

数年前、NHKの朝ドラで、安藤百福氏を支えた奥さんの視点で、チキンラーメンに至る物語が取り上げられた時、安藤百福氏の人生を深く知りました。

>人生に遅すぎることはない

この本の安藤百福氏を取り上げた項のタイトルは、

賢者は年齢を「まだ」で励みにし、

凡人は年齢を「もう」であきらめる。

"まだ"と"もう"

はだいぶ意味が違う。

昨年の熊本豪雨で被災しながらも、地域の被災者へ炊き出しを続けられた農家レストラン「ひまわり亭」の本田節さんが敬慕した球磨郡水上村の食品加工組合の故山北幸さんは、88歳の時テレビに出られた時の言葉が印象に残っています。

「まーだ八十八だけん、色々やることを考えている」

と語られたのを記憶しています。山北幸さんは90歳を越えても食品加工場に出向き仕事をされた。

"まだ"と"もう"を本日は考え過ごしたいと思います。

2021年06月02日

<今日はゲーテ「結婚生活」>結婚生活とは、複雑に絡み合う、人間関係の実践そのもの。〜やっと発言する気持ちに!〜

<今日はゲーテ「結婚生活」>結婚生活とは、複雑に絡み合う、人間関係の実践そのもの。〜やっと発言する気持ちに!〜

久しぶりのドイツの詩人・ゲーテ名言集より、

(以下、本より転載)

結婚生活は一切の文化の初めであり、頂上でえる。これは乱暴者を穏やかにする。また高い教養あるものにとっては、その温情を証明する最上の機会である。結婚生活は解消し得ないものでなければならない。結婚生活は多くの幸福をもたらすもので、それに対しては、個々の不幸なんか、すべてものの数ではない。

(以上、『親和力』第一部第九章から)

結婚生活は、すべての初めであり、実は頂上である?

夫婦は、見知らぬ過去の生活をベースに、日々闘い(融合)し合う、個性強きパーソン(成長する人格)です。

個の時は、朝昼晩、その人の自由ですが、同居するとその重なり合う部分をどううまくやるか?

結婚生活とは、パーソンが"個性"を維持しつつも、家庭という最低の社会づくりに取り組む毎日です。

>個々の不幸なんか、すべてものの数ではない。

家族を持つ、親戚関係の確立、先祖とは何か?、結婚生活とは、複雑に絡み合う、人間関係の実践そのものですね。

久しぶりのドイツの詩人・ゲーテ名言集より、

(以下、本より転載)

結婚生活は一切の文化の初めであり、頂上でえる。これは乱暴者を穏やかにする。また高い教養あるものにとっては、その温情を証明する最上の機会である。結婚生活は解消し得ないものでなければならない。結婚生活は多くの幸福をもたらすもので、それに対しては、個々の不幸なんか、すべてものの数ではない。

(以上、『親和力』第一部第九章から)

結婚生活は、すべての初めであり、実は頂上である?

夫婦は、見知らぬ過去の生活をベースに、日々闘い(融合)し合う、個性強きパーソン(成長する人格)です。

個の時は、朝昼晩、その人の自由ですが、同居するとその重なり合う部分をどううまくやるか?

結婚生活とは、パーソンが"個性"を維持しつつも、家庭という最低の社会づくりに取り組む毎日です。

>個々の不幸なんか、すべてものの数ではない。

家族を持つ、親戚関係の確立、先祖とは何か?、結婚生活とは、複雑に絡み合う、人間関係の実践そのものですね。

2021年05月07日

今朝の一言は「老、古、古、古」が良いと?

今朝の一言は「老、古、古、古」が良いと?

今日から雨模様になるようで、今朝もウォーキングはお休み、数日はお休みのようです。

6月になると鬱陶しい梅雨が来る。そうすると、朝ウォーキングなしで、朝読書となる。

新しい本も良いが、古い故事や名言が、この歳になると心に響く。

今朝の一言は、

16世紀末〜17世紀はじめに活躍したイギリスの哲学者、神学者のフランシス・ベーコンの言葉。

「燃やすに一番いいのは老木、飲むには古酒、信頼するには古友、読むには古い著者」

この歳になると、なるほどと響く、

「老、古、古、古」の4字です。

さて、後半生、どんな生き方をするか、思案中の朝読書です。

今日から雨模様になるようで、今朝もウォーキングはお休み、数日はお休みのようです。

6月になると鬱陶しい梅雨が来る。そうすると、朝ウォーキングなしで、朝読書となる。

新しい本も良いが、古い故事や名言が、この歳になると心に響く。

今朝の一言は、

16世紀末〜17世紀はじめに活躍したイギリスの哲学者、神学者のフランシス・ベーコンの言葉。

「燃やすに一番いいのは老木、飲むには古酒、信頼するには古友、読むには古い著者」

この歳になると、なるほどと響く、

「老、古、古、古」の4字です。

さて、後半生、どんな生き方をするか、思案中の朝読書です。

2021年04月12日

<人の魅力とは>「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕抹に困るもの也」〜西郷隆盛遺訓〜

<人の魅力とは>「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕抹に困るもの也」〜西郷隆盛遺訓〜

昨夜が遅く、朝のウォーキングはお休みで、まだベッドの中で朝(枕上)読書です。大阪大学の名誉教授・猪飼隆明著『南洲翁遺訓』の第30は、ブレない生き方の大切さを説いています。

(以下、本より)

>志を得て世に用いられたなら、民とともに正道を歩み、用いられないときには、一人ででもその正道を歩んでいく、どのような富貴にもこの志は曲げられない、どんなに貧乏してもこの志は変えられない、そんな人物こそ大丈夫なのだというのである。(中略)

>『孟子』に、男子たるものは、仁と礼と義をともに一身に体して行動すべきだ、いいかえるとあ、世の中のあらゆる誘惑や圧迫に屈しない、これが大丈夫というもので、この大丈夫の姿勢を学ぶべきだというのである。(中略)

(以上、『南洲翁遺訓』より)

これは『南洲翁遺訓』の第30にある、有名な言葉があります。

【原文】

三〇 命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕抹に困るもの也。此の仕抹に困る人ならでは、艱難を共にして国家の大業は成し得られぬなり。(中略)

(以上、本より)

地位や名誉ばかりを追いかけている人には、この生き方はできない。坂本龍馬は、西郷隆盛を評して、

「大きく叩けば大きく響き、小さく叩けば小さく響く」

と語っています。世で活躍しても、しなくても、その人は変わらない(大丈夫)と言っています。

金持ちなっても、貧乏になっても、その本人は何も変わらない。それこそが、人間の生き方なのかもしれません。西郷隆盛の魅力とは、そこにあるのだと思います。

昨夜が遅く、朝のウォーキングはお休みで、まだベッドの中で朝(枕上)読書です。大阪大学の名誉教授・猪飼隆明著『南洲翁遺訓』の第30は、ブレない生き方の大切さを説いています。

(以下、本より)

>志を得て世に用いられたなら、民とともに正道を歩み、用いられないときには、一人ででもその正道を歩んでいく、どのような富貴にもこの志は曲げられない、どんなに貧乏してもこの志は変えられない、そんな人物こそ大丈夫なのだというのである。(中略)

>『孟子』に、男子たるものは、仁と礼と義をともに一身に体して行動すべきだ、いいかえるとあ、世の中のあらゆる誘惑や圧迫に屈しない、これが大丈夫というもので、この大丈夫の姿勢を学ぶべきだというのである。(中略)

(以上、『南洲翁遺訓』より)

これは『南洲翁遺訓』の第30にある、有名な言葉があります。

【原文】

三〇 命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕抹に困るもの也。此の仕抹に困る人ならでは、艱難を共にして国家の大業は成し得られぬなり。(中略)

(以上、本より)

地位や名誉ばかりを追いかけている人には、この生き方はできない。坂本龍馬は、西郷隆盛を評して、

「大きく叩けば大きく響き、小さく叩けば小さく響く」

と語っています。世で活躍しても、しなくても、その人は変わらない(大丈夫)と言っています。

金持ちなっても、貧乏になっても、その本人は何も変わらない。それこそが、人間の生き方なのかもしれません。西郷隆盛の魅力とは、そこにあるのだと思います。

2021年04月05日

<学問について>終始己に克ちて身を修する也。〜西郷南洲遺訓〜

<学問について>終始己に克ちて身を修する也。〜西郷南洲遺訓〜

今朝のウォーキングは、ほぼ1万歩でした。昨日の気候からするとかなり気温が下がりました。おかげで、汗もかかずに、心地よい散歩になりました。

帰宅して開いた『南洲翁遺訓』は、学問について語っています。

(以下、訳文から抜粋)

すなわち、物事をなそうとの意気込みを広く持つものは、他人の悩みを自分のものとし、自ら謹んで、尊大な気持ちを一切持たず貧しい地位に満足して、そして古人を目標に努力する、というのだ。では、その古人を目標にするというのはどういうことなのかと教えを請うと、徳を持って天下を治めた堯舜時代を理想とし、孔子を教師とすることだと、翁(西郷隆盛)は答えられた。

(以上、本より)

西郷隆盛も堯舜時代の政治を目指していたのか!

と思いました。幕末維新の儒家で政治家の横井小楠は、留学する甥に贈った漢詩があります。

送左大二姪洋行 横井小楠

明堯舜孔子之道

尽西洋器械之術

何止富国

何止強兵

布大義於四海而巳

有逆於心勿尤人

尤人損徳

有所欲為勿正心

正心破事

君子之道在脩身

【現代語読み】

堯舜(ぎょうしゅん)孔子の道を明らかにし、

西洋器械の術を尽くす。

何ぞ富国に止まらん、

何ぞ強兵に止まらん、

大義を四海(しかい)に布(し)かんのみ。

心に逆うこと有るも人を尤(とが)むること勿(なか)れ、

人を尤むれば徳を損ず。

為さんと欲する所有るも心を正(あて)にすること勿れ、

正にすれば事を破る。

君子の道は身を脩(おさ)むるに在り。

(以上、2006.10.02のブログ「野口修一と仲間たち」より)

横井小楠は、政治は堯舜時代を理想とし、自らを鍛える修養(学問)は、

人をとがめない→魅力を失う

自らを過信しない→事業などを失敗する

だからしっかり学問をしなさい、と。

いつの時代も、自らを鍛え、学問のを深め、奢らず、過信せず、謙虚に物事にあたるのが肝要である、と。西郷隆盛も横井小楠も語っているように思います。

今朝のウォーキングは、ほぼ1万歩でした。昨日の気候からするとかなり気温が下がりました。おかげで、汗もかかずに、心地よい散歩になりました。

帰宅して開いた『南洲翁遺訓』は、学問について語っています。

(以下、訳文から抜粋)

すなわち、物事をなそうとの意気込みを広く持つものは、他人の悩みを自分のものとし、自ら謹んで、尊大な気持ちを一切持たず貧しい地位に満足して、そして古人を目標に努力する、というのだ。では、その古人を目標にするというのはどういうことなのかと教えを請うと、徳を持って天下を治めた堯舜時代を理想とし、孔子を教師とすることだと、翁(西郷隆盛)は答えられた。

(以上、本より)

西郷隆盛も堯舜時代の政治を目指していたのか!

と思いました。幕末維新の儒家で政治家の横井小楠は、留学する甥に贈った漢詩があります。

送左大二姪洋行 横井小楠

明堯舜孔子之道

尽西洋器械之術

何止富国

何止強兵

布大義於四海而巳

有逆於心勿尤人

尤人損徳

有所欲為勿正心

正心破事

君子之道在脩身

【現代語読み】

堯舜(ぎょうしゅん)孔子の道を明らかにし、

西洋器械の術を尽くす。

何ぞ富国に止まらん、

何ぞ強兵に止まらん、

大義を四海(しかい)に布(し)かんのみ。

心に逆うこと有るも人を尤(とが)むること勿(なか)れ、

人を尤むれば徳を損ず。

為さんと欲する所有るも心を正(あて)にすること勿れ、

正にすれば事を破る。

君子の道は身を脩(おさ)むるに在り。

(以上、2006.10.02のブログ「野口修一と仲間たち」より)

横井小楠は、政治は堯舜時代を理想とし、自らを鍛える修養(学問)は、

人をとがめない→魅力を失う

自らを過信しない→事業などを失敗する

だからしっかり学問をしなさい、と。

いつの時代も、自らを鍛え、学問のを深め、奢らず、過信せず、謙虚に物事にあたるのが肝要である、と。西郷隆盛も横井小楠も語っているように思います。

2021年04月03日

<己に克つための極意>「意なし、必なし、固なし、我なし」〜敬天愛人〜

<己に克つための極意>「意なし、必なし、固なし、我なし」〜敬天愛人〜

西郷隆盛の教えをまとめた『南洲翁遺訓』のNo.21は、

「敬天愛人」

原文は長いのですが、その訳文に以下の言葉がありました。

(以下、本より)

己に克つための極意は、『論語』に「意なし、必なし、固なし、我なし」、すなわち、私欲を貪る心をもたないこと、自分(我)を必ずとおそうとしないこと、こだわりの心をもたないこと、さらに独りよがりにならないこと、の四つをつねに心がけることである。(中略)

(以上、『南洲翁遺訓』より)

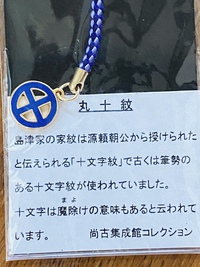

写真のキーホルダーは、先日亡くなった義母の所蔵品から出てきたので、妻が「西郷隆盛好きよね」といただいてきました。

敬天愛人

西郷隆盛の代名詞みたいなものですが、私は、己に克つための極意を、生涯貫き通した人ではないか、と思っています。子孫に美田を買わず、富はみな若い武士に与えた生き方は、今にもつながるリーダーの基本のように思います。

丸十文字:常に薩摩武士を表すシンボル

「意なし、必なし、固なし、我なし」

の精神は、これからリーダーを目指す人たちが、どれだけ知っているのでしょうか?

明治維新の精神を忘れてはいけないと思ったところでした。

*西郷南洲遺訓は、明治6年に下野して薩摩に帰った西郷隆盛を、庄内藩の若い武士たちが、まだ10代の藩主とともに学びに薩摩を訪ねた。その時に、語った西郷隆盛の教えをまとめたのが『西郷南洲遺訓』としてまとめられ本となった。

2021年01月17日

チャンスは二度ない、とか。チャンスは前髪を掴む、後ろ髪では間に合わない、とか。〜努力しない者にチャンスは無い〜

チャンスは二度ない、とか。チャンスは前髪を掴む、後ろ髪では間に合わない、とか。〜努力しない者にチャンスは無い〜

様々な名言がありますが、チャンスを掴めるのは、いかに危機感(前のめりの意識)を持っているか、にあるのではと振り返ります。

坂本龍馬が仕事をした期間は27歳から5年ほど、30代の若者が日本に影響を与えるほどの活動ができたのは、行動することで、チャンスをつかみ続けた結果だったと、私は考えています。

(以下、『人生の指針が見つかる「座右の銘」1300』より)

人間は、自分が他人より劣っているのは能力のためだけでなく運のせいだと思いたがる。〜プルタルゴス〜

話が来た時に"このチャレンジは私を伸ばす!"と思い、乗るか?、乗らないか?、それは本人の常々の準備にあるのでは、と最近思うことが、過去に関わった人の行動と成果から気づかされます。

そのチャンスを得るには、常に"話(誘い、協力要請)"が来た時、即判断して行動できる準備をしているか。

「恒産なければ恒心なし」の訓示あり。

財(資金)の必要性はありますが、重要なのは本人に資質があるかが先です。私の親戚でもないですが、日本の医学界の偉人・野口英世の座右の銘は、以下です。

(以下、『人生の指針が見つかる「座右の銘」1300』より)

努力だ。勉強だ。それが天才だ。誰よりも三倍、四倍、五倍勉強する者。それが天才だ。〜野口英世〜

常々、"努力しているか"ということだと思います。しかし、野口英世の言葉を、今の若者たちはどれだけ知っているでしょうか?

今日の中国古典輪読会「中澄会」で塾長が、「陽明学の始祖・王陽明が学問をまとめ上げれたのは、苦難・苦悩・左遷・生死に関わる体験から生まれたことを知らなければならない」と語られました。

楽して成功などありえない。人生は、努力の積み上げだと、この歳になってわかるようになりました。

*1.プルタルゴス:帝政ローマのギリシア人著述家。

様々な名言がありますが、チャンスを掴めるのは、いかに危機感(前のめりの意識)を持っているか、にあるのではと振り返ります。

坂本龍馬が仕事をした期間は27歳から5年ほど、30代の若者が日本に影響を与えるほどの活動ができたのは、行動することで、チャンスをつかみ続けた結果だったと、私は考えています。

(以下、『人生の指針が見つかる「座右の銘」1300』より)

人間は、自分が他人より劣っているのは能力のためだけでなく運のせいだと思いたがる。〜プルタルゴス〜

話が来た時に"このチャレンジは私を伸ばす!"と思い、乗るか?、乗らないか?、それは本人の常々の準備にあるのでは、と最近思うことが、過去に関わった人の行動と成果から気づかされます。

そのチャンスを得るには、常に"話(誘い、協力要請)"が来た時、即判断して行動できる準備をしているか。

「恒産なければ恒心なし」の訓示あり。

財(資金)の必要性はありますが、重要なのは本人に資質があるかが先です。私の親戚でもないですが、日本の医学界の偉人・野口英世の座右の銘は、以下です。

(以下、『人生の指針が見つかる「座右の銘」1300』より)

努力だ。勉強だ。それが天才だ。誰よりも三倍、四倍、五倍勉強する者。それが天才だ。〜野口英世〜

常々、"努力しているか"ということだと思います。しかし、野口英世の言葉を、今の若者たちはどれだけ知っているでしょうか?

今日の中国古典輪読会「中澄会」で塾長が、「陽明学の始祖・王陽明が学問をまとめ上げれたのは、苦難・苦悩・左遷・生死に関わる体験から生まれたことを知らなければならない」と語られました。

楽して成功などありえない。人生は、努力の積み上げだと、この歳になってわかるようになりました。

*1.プルタルゴス:帝政ローマのギリシア人著述家。

2020年11月15日

<大義(目標)を持って日常言動を>時には冷静に、時には熱情的に。〜『菜根譚』後58〜

<大義(目標)を持って日常言動を>時には冷静に、時には熱情的に。〜『菜根譚』後58〜

人間が生きていくには、良い時、不遇の時、当てもなくさまよう時、等々。いろいろ状況が起こり、変化している。

何をするにも、平時の仕事をなおざりにしていては、本来の信用を落としてしまう。

まず、身近な仕事に目処をつけて、本来(目標)の仕事に取り組むことが大事。

昭和の東洋哲学者の安岡正篤先哲は、長期の目標を持ち、目先にある雑事を治め、計画を立てて着実に進めていくことを示唆しています。

その取り組み方は、"時には冷静に、時には熱意"を持って行動する。

・・・・(菜根譚の解説本に)

【書き下し文】

熱閙(ねつとう)の中なかに一冷眼いちれいがんを着つくれば、

便すなわち許多きょたの苦心思くしんしを省はぶく。

冷落れいらくの処ところに一熱心(いつねっしん)を存そんせば、

便ち許多の真しんの趣味(しゅみ)を得うる。

【直訳】

多事多忙な時に、それに流されないで一つの冷静な目をもって対処すれば、そうしたら多くの苦しい思いを除くことごできる。また、落ちぶれた時に、力を落とさないで一つの熱情を持って対処すれば、そうしたら多くのほんとうの心の味わいを得ることができる。

(以上、『菜根譚』より)

人間は、落ちぶれた時が大事だと思います。

私の社会活動の師匠は、衆議院議員選挙に2度チャレンジして、2度とも思いは叶わなかった。しかし、その後の活動がすごかった。

そもそも、目標とする社会づくりのテーマが凄かったので、選挙に落ちた後、熊本県内を応援お礼していく中で、次なる"熊本おこし"の活動テーマが浮かび上がった。

それは、"有機農業"のリーダーたちの連携でした。

私は、その最大の集まりを開催し、それをまとめた本の出版後の環境政策の取り組みと横井小楠おこしの活動で出会いました。

「大義を四海に布かんのみ」

現代の大義とはなにか、私の大義とはなにか、それ実現するために何を実践しているか。

話が長くなりましたが、多忙な時は冷静(冷眼)に読み観る。落ちぶれた時は、情熱を持ってことに取り組む。

世辞訓『菜根譚』の教えは、現代に通じる意味(教示)があると思います。

堅い話になりました。お読みいただきありがとうございました。

人間が生きていくには、良い時、不遇の時、当てもなくさまよう時、等々。いろいろ状況が起こり、変化している。

何をするにも、平時の仕事をなおざりにしていては、本来の信用を落としてしまう。

まず、身近な仕事に目処をつけて、本来(目標)の仕事に取り組むことが大事。

昭和の東洋哲学者の安岡正篤先哲は、長期の目標を持ち、目先にある雑事を治め、計画を立てて着実に進めていくことを示唆しています。

その取り組み方は、"時には冷静に、時には熱意"を持って行動する。

・・・・(菜根譚の解説本に)

【書き下し文】

熱閙(ねつとう)の中なかに一冷眼いちれいがんを着つくれば、

便すなわち許多きょたの苦心思くしんしを省はぶく。

冷落れいらくの処ところに一熱心(いつねっしん)を存そんせば、

便ち許多の真しんの趣味(しゅみ)を得うる。

【直訳】

多事多忙な時に、それに流されないで一つの冷静な目をもって対処すれば、そうしたら多くの苦しい思いを除くことごできる。また、落ちぶれた時に、力を落とさないで一つの熱情を持って対処すれば、そうしたら多くのほんとうの心の味わいを得ることができる。

(以上、『菜根譚』より)

人間は、落ちぶれた時が大事だと思います。

私の社会活動の師匠は、衆議院議員選挙に2度チャレンジして、2度とも思いは叶わなかった。しかし、その後の活動がすごかった。

そもそも、目標とする社会づくりのテーマが凄かったので、選挙に落ちた後、熊本県内を応援お礼していく中で、次なる"熊本おこし"の活動テーマが浮かび上がった。

それは、"有機農業"のリーダーたちの連携でした。

私は、その最大の集まりを開催し、それをまとめた本の出版後の環境政策の取り組みと横井小楠おこしの活動で出会いました。

「大義を四海に布かんのみ」

現代の大義とはなにか、私の大義とはなにか、それ実現するために何を実践しているか。

話が長くなりましたが、多忙な時は冷静(冷眼)に読み観る。落ちぶれた時は、情熱を持ってことに取り組む。

世辞訓『菜根譚』の教えは、現代に通じる意味(教示)があると思います。

堅い話になりました。お読みいただきありがとうございました。

2020年11月03日

人生最大の報酬は知的活動によって得られる。〜マリー・キュリー博士(2度ノーベル賞を受賞)〜

人生最大の報酬は知的活動によって得られる。〜マリー・キュリー博士(2度ノーベル賞を受賞)〜

ホーランド生まれの将来に物理学者となる女性、マリー・キュリーさんは、中学で終わるボーランドの女子教育を受け入れず、パリに出てソルボンヌ大に入り、2年間で物理の学位、さらに2年間で数学の学位を取得した。

マリーさんの興味は、当時レントゲンとベルクによって発見された謎の光線にあった。彼女は、その光線を放射能と名付けて研究を進めた結果、1898年に夫のピエール・キュリー博士とともにポロニウムとラジウムを発見し、その功績によってノーベル賞受賞した。

さらに研究を進め、その8年後、マリー博士はラジウムの精製に成功し、その功績で2度目のノーベル賞を受賞した。

ラジウムは、放射線治療に欠かせない物質だが、マリーは精製技術の特許を取得せず、万人に公開した。

(以上、『世界の名言100選』より)

他の者からは、「特許を取得しておけば、莫大な報酬が得られたはずなのに」という進言に対する答えが冒頭の言葉です。

ホーランド生まれの将来に物理学者となる女性、マリー・キュリーさんは、中学で終わるボーランドの女子教育を受け入れず、パリに出てソルボンヌ大に入り、2年間で物理の学位、さらに2年間で数学の学位を取得した。

マリーさんの興味は、当時レントゲンとベルクによって発見された謎の光線にあった。彼女は、その光線を放射能と名付けて研究を進めた結果、1898年に夫のピエール・キュリー博士とともにポロニウムとラジウムを発見し、その功績によってノーベル賞受賞した。

さらに研究を進め、その8年後、マリー博士はラジウムの精製に成功し、その功績で2度目のノーベル賞を受賞した。

ラジウムは、放射線治療に欠かせない物質だが、マリーは精製技術の特許を取得せず、万人に公開した。

(以上、『世界の名言100選』より)

他の者からは、「特許を取得しておけば、莫大な報酬が得られたはずなのに」という進言に対する答えが冒頭の言葉です。

2020年07月05日

<善良に生きれば敵ができる>この言葉は、私の一生の疑問であり、人間関係の難しさである、と思います。

<善良に生きれば敵ができる>この言葉は、私の一生の疑問であり、人間関係の難しさである、と思います。

小学生の頃から学校では「正直に生きなさい」と毎日のように語られる。子どもたちは、まじめに学校でやればやるほど、いじめを受ける?

大人たちは、子どものいじめは、世の中を写しているという。→子どもには理解できない。

子どもは家庭の会話の中で日々の言動を決めて行く。

真面目にやる子がいじめられる?

そんな風景を学校で見た記憶を持つ人は多いと思います。

私は、今日二つの経験をしました。

一つは、人吉へ向かう松橋インターチェンジ前のコンビニでの会話から、

建築現場の作業員の若い男性が、私が弁当を温めてもらっている時。ジュースとタバコを買われました。プリペイドカードを出して、店員に、

「チャージされますか?」と聞かれ、

「待っておられるから、いいよ」と、

計算が終わり、一言

「あっ、まだ残っていてよかった」と言葉を聞き、昼食時、高速の前のコンビニや忙しい中、心温まる思いをしました。

もう一つは、人吉へ向かう高速道路での日本人の対応から、

(以下、Facebookのの本日の私のコメントから転載)

>それは、山江パーキングで(えびのインターチェンジで行って戻るを)思い付きました。でも、この渋滞に付き合うことは意味があると思い1時間半ノロノロですが、日本人の列を守る、自衛隊や電気復旧工事作業の方々が、入る時にサッと開ける風景を見ていました。日本人は、素晴らしいとつくづく思う場面に、"この渋滞を誇りに思う"と、気持ち豊かになりました。(中略)

日本人の危機に対する姿勢に、感動しました。

しかし、真面目に生きるほど、地域では敵ができるのです。

トルストイは、以下のことを語っています。

「敵は常にあるだろう。敵がないように生きることはできない。それどころではない、善良な生き方をすればするほど敵は多い」〜トルストイ〜

エッ?

真面目に生きれば、敵ができる。

真面目すぎたらいけない、の訓示なのか、それとも、妬みの予防策か?

人は何をしても、動きで反応する人が、必ずいることを忘れてはいけない、ということだと思います。

人間社会は、善良に生きれば敵ができる。

でも、私は、人を疑わず、最善の予防線を張って、行きなければと思った今日の体験でした。

*参加資料:『人生の指針が見つかる「座右の銘」1300』

小学生の頃から学校では「正直に生きなさい」と毎日のように語られる。子どもたちは、まじめに学校でやればやるほど、いじめを受ける?

大人たちは、子どものいじめは、世の中を写しているという。→子どもには理解できない。

子どもは家庭の会話の中で日々の言動を決めて行く。

真面目にやる子がいじめられる?

そんな風景を学校で見た記憶を持つ人は多いと思います。

私は、今日二つの経験をしました。

一つは、人吉へ向かう松橋インターチェンジ前のコンビニでの会話から、

建築現場の作業員の若い男性が、私が弁当を温めてもらっている時。ジュースとタバコを買われました。プリペイドカードを出して、店員に、

「チャージされますか?」と聞かれ、

「待っておられるから、いいよ」と、

計算が終わり、一言

「あっ、まだ残っていてよかった」と言葉を聞き、昼食時、高速の前のコンビニや忙しい中、心温まる思いをしました。

もう一つは、人吉へ向かう高速道路での日本人の対応から、

(以下、Facebookのの本日の私のコメントから転載)

>それは、山江パーキングで(えびのインターチェンジで行って戻るを)思い付きました。でも、この渋滞に付き合うことは意味があると思い1時間半ノロノロですが、日本人の列を守る、自衛隊や電気復旧工事作業の方々が、入る時にサッと開ける風景を見ていました。日本人は、素晴らしいとつくづく思う場面に、"この渋滞を誇りに思う"と、気持ち豊かになりました。(中略)

日本人の危機に対する姿勢に、感動しました。

しかし、真面目に生きるほど、地域では敵ができるのです。

トルストイは、以下のことを語っています。

「敵は常にあるだろう。敵がないように生きることはできない。それどころではない、善良な生き方をすればするほど敵は多い」〜トルストイ〜

エッ?

真面目に生きれば、敵ができる。

真面目すぎたらいけない、の訓示なのか、それとも、妬みの予防策か?

人は何をしても、動きで反応する人が、必ずいることを忘れてはいけない、ということだと思います。

人間社会は、善良に生きれば敵ができる。

でも、私は、人を疑わず、最善の予防線を張って、行きなければと思った今日の体験でした。

*参加資料:『人生の指針が見つかる「座右の銘」1300』