2010年06月30日

初めはやさしいが、最後の段階を越えるのはむずかしい

初めはやさしいが、最後の段階を越えるのはむずかしい

興味本位で、いろいろ挑戦する人を見ます。しかし、「最後の域まで行き着く人はなかなかむずかしい」と、よく聞きます。その世界で、一人前になることは、きびしく長い時間を要すると思います。

ゲーテの言葉に、次に一節があります。

(本文より)

子どもはどんな種類の活動にでも手を出したがる。それは、巧みになされたことは何でもやさしく見えるからである。なんでも初めはむずかしい。それはある意味ではほんとかもしれない。だが、もっと一般的にはこう言うことができる。・・・・・、

なんでも初めはやさしい。最後の段階をよじ登るこそ最も困難で、それをやりとげることは、きわめてまれである。(中略)

(以上、ゲーテ「ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代」より)

よく道半ばと言いますが、中国故事に「九割を半ばとす」の教示有ります。仕事も、止めをさす極めが一番難しいと言います。

マラソンも35キロ(37キロ?)過ぎからが、本当の勝負とよく選手が言っているように、人生もまた晩年が大事と思います。若き天才も、晩年は何処に居るか分からないでは、少々さみしいと思います。

いつまでも学ぶ姿勢、挑戦することが重要と思う、50代になりました。一人ひとりの一生の長さは終わった時しかわかりません。今九割か、もう九割はか本人次第です。

>「九割を半ばとす」

常に最後の踏ん張りと思い、日々やれることを懸命にしていきたいと思います。

興味本位で、いろいろ挑戦する人を見ます。しかし、「最後の域まで行き着く人はなかなかむずかしい」と、よく聞きます。その世界で、一人前になることは、きびしく長い時間を要すると思います。

ゲーテの言葉に、次に一節があります。

(本文より)

子どもはどんな種類の活動にでも手を出したがる。それは、巧みになされたことは何でもやさしく見えるからである。なんでも初めはむずかしい。それはある意味ではほんとかもしれない。だが、もっと一般的にはこう言うことができる。・・・・・、

なんでも初めはやさしい。最後の段階をよじ登るこそ最も困難で、それをやりとげることは、きわめてまれである。(中略)

(以上、ゲーテ「ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代」より)

よく道半ばと言いますが、中国故事に「九割を半ばとす」の教示有ります。仕事も、止めをさす極めが一番難しいと言います。

マラソンも35キロ(37キロ?)過ぎからが、本当の勝負とよく選手が言っているように、人生もまた晩年が大事と思います。若き天才も、晩年は何処に居るか分からないでは、少々さみしいと思います。

いつまでも学ぶ姿勢、挑戦することが重要と思う、50代になりました。一人ひとりの一生の長さは終わった時しかわかりません。今九割か、もう九割はか本人次第です。

>「九割を半ばとす」

常に最後の踏ん張りと思い、日々やれることを懸命にしていきたいと思います。

2010年06月29日

<三省>名声は甘美な言葉だが、人を有頂天にもする

<三省>名声は甘美な言葉だが、人を有頂天にもする

「故郷に錦を果たし変える」の童謡がある、・・・。

人は、名声に憧れる。名声は、甘美な響きがあります。しかし、名声だけ追いかけると、いろいろな悪評を語る人が出て来ます。地域の先輩が、「活動は宣伝する活動でなく、(口伝えに)伝染していくような地道な活動を心掛けなさい」と若い頃に訓示を頂きました。

これは、いにしえ(古)からある人間の性からの教訓と思います。

中世の詩人ゲーテは、名声を望む人々を次にように、手紙に書いています。

(本文)

名声は魂の快美な糧(かて)です。それは精神を強め高め、心に活気を与えます。それゆえ、弱い人間の心はそれによって元気づけられることを望みます。しかし有名になると、やがて名声を軽視するようになります。一般の考えは人間を神と崇(あが)めると同時に、神をけがします。一般の考えはしばしば欠点をもほめるところの長所を嘲(あざけ)ります。名声は悪評に劣らず人を気づつけるものだという私のことばをお信じなさい。(中略)

(以上、シュトロガノフ伯へ、1828年ころ)

>それ(名声)は精神を強め高め、心に活気を与えます。

>有名になると、やがて名声を軽視するようになります。

人間は、自分の評価次第で、落ち込みもするし、有頂天になることもあります。

人の心の「謙虚」と「奢(おご)り」は、意外に表裏一体の「背中合わせ」の状況にあります。「伝染して行くような活動」と訓示された先輩は、地域づくりを地道に重ね、30年近い実績と、九州・日本へも広がるネットワークを構築されています。

ゲーテの言葉、

>名声は悪評に劣らず人を気づつけるものだ

常に心に留め、日々の行動に活かしていきたいと考えます。人間は弱い、褒められるとうれしいものですが、有頂天になって判断を誤ってはいけないと思います。

論語に「一日三省す」の教示のように、日々自分の置かれている立場、やって来た実績、日々語る言動を、検証し、反省し、次に生かすことを考え続けることが大事と思います。

*参考資料:ゲーテ「格言集」

「故郷に錦を果たし変える」の童謡がある、・・・。

人は、名声に憧れる。名声は、甘美な響きがあります。しかし、名声だけ追いかけると、いろいろな悪評を語る人が出て来ます。地域の先輩が、「活動は宣伝する活動でなく、(口伝えに)伝染していくような地道な活動を心掛けなさい」と若い頃に訓示を頂きました。

これは、いにしえ(古)からある人間の性からの教訓と思います。

中世の詩人ゲーテは、名声を望む人々を次にように、手紙に書いています。

(本文)

名声は魂の快美な糧(かて)です。それは精神を強め高め、心に活気を与えます。それゆえ、弱い人間の心はそれによって元気づけられることを望みます。しかし有名になると、やがて名声を軽視するようになります。一般の考えは人間を神と崇(あが)めると同時に、神をけがします。一般の考えはしばしば欠点をもほめるところの長所を嘲(あざけ)ります。名声は悪評に劣らず人を気づつけるものだという私のことばをお信じなさい。(中略)

(以上、シュトロガノフ伯へ、1828年ころ)

>それ(名声)は精神を強め高め、心に活気を与えます。

>有名になると、やがて名声を軽視するようになります。

人間は、自分の評価次第で、落ち込みもするし、有頂天になることもあります。

人の心の「謙虚」と「奢(おご)り」は、意外に表裏一体の「背中合わせ」の状況にあります。「伝染して行くような活動」と訓示された先輩は、地域づくりを地道に重ね、30年近い実績と、九州・日本へも広がるネットワークを構築されています。

ゲーテの言葉、

>名声は悪評に劣らず人を気づつけるものだ

常に心に留め、日々の行動に活かしていきたいと考えます。人間は弱い、褒められるとうれしいものですが、有頂天になって判断を誤ってはいけないと思います。

論語に「一日三省す」の教示のように、日々自分の置かれている立場、やって来た実績、日々語る言動を、検証し、反省し、次に生かすことを考え続けることが大事と思います。

*参考資料:ゲーテ「格言集」

2010年06月28日

今日言ったことも明日には変わる(横井小楠)

今日言ったことも明日には変わる(横井小楠)

・幕末の政治思想家「横井小楠」

幕末、熊本に横井小楠ありと言われるようになったのは、つい最近のことでです。横井小楠を高く評価していたのは、幕臣の勝海舟だった。加えて、福井藩主の松平春嶽公で、財政悪化しでた福井藩の行財政改革を横井小楠に託す。小楠はみごとに殖産興業で社会を活性化させ、福井藩主を幕政の中心「総裁職」に据えることにつながった。

・陽明学者「山田方谷」の行財政改革

この時の五大老に入った一人が備中松山藩主板倉勝静公もまた、陽明学の大家の山田方谷を松山藩の藩政改革に据え、8年間で雄藩と肩を並べるほど豊かにし、五大老の経費を賄った。山田方谷は、明治天皇に帝王学を指導した二松学舎大学の創始者三島中州の師にあたります。

・発想、常識は、社会情勢で日々変化する

話が横路にそれましたが、小楠の鋭敏すぎた発想ゆえ、一般人は理解ができず、明治の元勲に一人大久保利通なども、維新後の政府の総裁職に招聘するのですが、「(小楠は、)大したことはない人間だ」と言ったそうだ。海舟からすると、「小楠の価値を理解出来ない大久保に目がないのであって、小楠その人間ではない。普通のものさしではとても計り知れない人間だ」と高く評していた。

・横井小楠は、肥後藩一の秀才

横井小楠は、国外には出て事がないが、東洋の歴史に精通し、政治の栄枯盛衰、更に西洋史を漢字に約した資料を早い時期に手に入れ、熟読(読解)して、西洋事情に大きく興味持っていたからこそ、勝海舟の米国事情の説明をちょっと聞いただけで、共和制、大統領制、選挙制度を直ぐ理解したのだと思います。

・小楠を高く評価した勝海舟「日本の二傑」の一人

勝海舟の小楠評価で、性格・能力を特徴づける言葉があります。

小楠曰く「今、私がこういうことを言っているのは、今日そう思っているからだ、しかし、明日になったら何を言うか分からない。今日言ったことと全然逆なことを言うかもしれない。それは、私の考えが、今日と明日では違うからだ」

・今日の自分と、明日の自分は違う

普通の人がこの言葉を聞くと、優柔不断のように考えますが、日々変わる政治情勢、海外に圧力も相当あった時代、状況変化、当たらしい情報から、日本を常に最良道へ向けることを常に考え続ければ、攘夷から開国、鎖国から貿易、更には平和外交、世界平和へと思考がどんどん進化して行くのは、当たり前のことです。

・変化が無い時、政情変化の時

二百年以上、同じ身分制度、同じ仕事、同じ行事をし続け固まった「頭(思考)」からは、日々違うことがどんどん出てくる発想には、着いていけない。奇人扱いもされたと思います。しかし、全国にはそれを理解できる人も居ます。

・陽明学者「山田方谷」学問のすすめ

山田方谷が、長岡藩の若き家老だった河井継之助を指導した時に行った言葉があります。「地域に師が居なかった全国に探せ。全国に居なかったら世界に探せ。世界に居なかったら歴史に探せ」と。要は、自分は変り者と周りから言われ悩むことはない、世界中に3人くらいは似た考えをもつや奴がいる。もし身近に居なければ、歴史に中に存在すると山田方谷は、弟子の河井継之助の訓示しました。

・出る杭は、常に叩かれる

挑戦者は、常に批判、誹謗の的になる。噂や嫌みで、めげる事がありますが、そんな時こそ偉人の人生を学ぶことだと思います。私は、19年前に地域の社会活動の師から「横井小楠」を知り、また10年前に地元の中国古典の勉強会で「山田方谷」を知り、学問の大切さを痛切に感じました。

・まず、自分を理解する事に努める

まず、自分とはなんぞや、自分の目指すものは何か、そこを突き詰めることを忘れずに、日々に生活、仕事をすることに意味があると思うようになりました。小楠は小楠らしく、方谷は方谷らしく、海舟は海舟らしく生きました。残念なことに小楠は、明治2年正月暗殺されますが、病弱だったが故に過激な行動が出来ず、62年の生涯を終えることができ、現代へも大きな影響を与えているのだと思います。

・何に成るかよりも、どう生きるか+臨機応変

人間、何に成るかよりも、どう生きるかに力点をおいて生きることが大事なように感じています。

・常識は常に変化し、臨機応変の対応大事

冒頭の言葉は、鋭敏故に凶刃に倒れた小楠の言葉です。常識は、文明や世界情勢で、常に変化します。臨機応変(ものごとは機の臨み、変に応じて処理せよ)の柔らな発想で、日々対応すると、周りの微妙な変化に間違いを限りなく出来るのかもしれません。

逆に、コチコチの石頭の発想では、変化多い時期には手遅れ、後手後手の対応になりますから注意が必要です。

*参考資料:童門冬二著「勝海舟の人生訓」

・幕末の政治思想家「横井小楠」

幕末、熊本に横井小楠ありと言われるようになったのは、つい最近のことでです。横井小楠を高く評価していたのは、幕臣の勝海舟だった。加えて、福井藩主の松平春嶽公で、財政悪化しでた福井藩の行財政改革を横井小楠に託す。小楠はみごとに殖産興業で社会を活性化させ、福井藩主を幕政の中心「総裁職」に据えることにつながった。

・陽明学者「山田方谷」の行財政改革

この時の五大老に入った一人が備中松山藩主板倉勝静公もまた、陽明学の大家の山田方谷を松山藩の藩政改革に据え、8年間で雄藩と肩を並べるほど豊かにし、五大老の経費を賄った。山田方谷は、明治天皇に帝王学を指導した二松学舎大学の創始者三島中州の師にあたります。

・発想、常識は、社会情勢で日々変化する

話が横路にそれましたが、小楠の鋭敏すぎた発想ゆえ、一般人は理解ができず、明治の元勲に一人大久保利通なども、維新後の政府の総裁職に招聘するのですが、「(小楠は、)大したことはない人間だ」と言ったそうだ。海舟からすると、「小楠の価値を理解出来ない大久保に目がないのであって、小楠その人間ではない。普通のものさしではとても計り知れない人間だ」と高く評していた。

・横井小楠は、肥後藩一の秀才

横井小楠は、国外には出て事がないが、東洋の歴史に精通し、政治の栄枯盛衰、更に西洋史を漢字に約した資料を早い時期に手に入れ、熟読(読解)して、西洋事情に大きく興味持っていたからこそ、勝海舟の米国事情の説明をちょっと聞いただけで、共和制、大統領制、選挙制度を直ぐ理解したのだと思います。

・小楠を高く評価した勝海舟「日本の二傑」の一人

勝海舟の小楠評価で、性格・能力を特徴づける言葉があります。

小楠曰く「今、私がこういうことを言っているのは、今日そう思っているからだ、しかし、明日になったら何を言うか分からない。今日言ったことと全然逆なことを言うかもしれない。それは、私の考えが、今日と明日では違うからだ」

・今日の自分と、明日の自分は違う

普通の人がこの言葉を聞くと、優柔不断のように考えますが、日々変わる政治情勢、海外に圧力も相当あった時代、状況変化、当たらしい情報から、日本を常に最良道へ向けることを常に考え続ければ、攘夷から開国、鎖国から貿易、更には平和外交、世界平和へと思考がどんどん進化して行くのは、当たり前のことです。

・変化が無い時、政情変化の時

二百年以上、同じ身分制度、同じ仕事、同じ行事をし続け固まった「頭(思考)」からは、日々違うことがどんどん出てくる発想には、着いていけない。奇人扱いもされたと思います。しかし、全国にはそれを理解できる人も居ます。

・陽明学者「山田方谷」学問のすすめ

山田方谷が、長岡藩の若き家老だった河井継之助を指導した時に行った言葉があります。「地域に師が居なかった全国に探せ。全国に居なかったら世界に探せ。世界に居なかったら歴史に探せ」と。要は、自分は変り者と周りから言われ悩むことはない、世界中に3人くらいは似た考えをもつや奴がいる。もし身近に居なければ、歴史に中に存在すると山田方谷は、弟子の河井継之助の訓示しました。

・出る杭は、常に叩かれる

挑戦者は、常に批判、誹謗の的になる。噂や嫌みで、めげる事がありますが、そんな時こそ偉人の人生を学ぶことだと思います。私は、19年前に地域の社会活動の師から「横井小楠」を知り、また10年前に地元の中国古典の勉強会で「山田方谷」を知り、学問の大切さを痛切に感じました。

・まず、自分を理解する事に努める

まず、自分とはなんぞや、自分の目指すものは何か、そこを突き詰めることを忘れずに、日々に生活、仕事をすることに意味があると思うようになりました。小楠は小楠らしく、方谷は方谷らしく、海舟は海舟らしく生きました。残念なことに小楠は、明治2年正月暗殺されますが、病弱だったが故に過激な行動が出来ず、62年の生涯を終えることができ、現代へも大きな影響を与えているのだと思います。

・何に成るかよりも、どう生きるか+臨機応変

人間、何に成るかよりも、どう生きるかに力点をおいて生きることが大事なように感じています。

・常識は常に変化し、臨機応変の対応大事

冒頭の言葉は、鋭敏故に凶刃に倒れた小楠の言葉です。常識は、文明や世界情勢で、常に変化します。臨機応変(ものごとは機の臨み、変に応じて処理せよ)の柔らな発想で、日々対応すると、周りの微妙な変化に間違いを限りなく出来るのかもしれません。

逆に、コチコチの石頭の発想では、変化多い時期には手遅れ、後手後手の対応になりますから注意が必要です。

*参考資料:童門冬二著「勝海舟の人生訓」

2010年06月28日

(育成力)サッカーは、選手の総合力で勝利を勝ち取る時代に

(育成力)サッカーは、選手の総合力で勝利を勝ち取る時代に

■サッカー=アフリカ勢の低迷、スター選手への依存が要因か

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1256283&media_id=52

> ビエラはさらに「サッカーは、1人の選手で勝てるわけではない。たった1人の選手で試合を変えられるなどと期待しないことだ。ほかの選手たちはそう考える責任がある」とコメント。ビッグネームなら1人でも試合の流れを変えられるという考えは誤りだと指摘した。

日本は、FIFAの世界ランキングは中堅組ですが、試合内容は、感動を呼ぶにふさわしい戦いを続けている。

アフリカ勢が、各国に引きつけるスター選手がいるが、選手層の底上げがこれからで、大きな成果を今回残せていないは、そこに原因があると思います。

日本もJリーグが始まる前は、なかなかワールドカップに出場さえできなかったが、Jリーグが始まって10年がたち、世界から声をかけられる選手が、すこしづつ増えて来た気がします。

本田選手、長谷部選手、中村選手等、ヨーロッパで活躍し、その成果を着実にワールドカップの舞台で実績を残しています。

輝くスター選手は大事ですが、地方で小さな子どもたちのサッカーの指導を続ける、地道な活動がもっと重要と思います。

昨日は、私の地元中学校の中学校最後の県大会・全国大会へつながる地区予戦がありましたが、残念ですが2回戦敗退でした。全校生徒150人の小さな学校の校区で、5年前から取り組んだサッカー育成の輪は、昨年は巻選手を生んだ、熊本の小川中学校に決勝で再延長の末、敗れました。2年続けて同じカードだったのですが、今年は、実力の差が大きく3-0の敗退でした。

しかし、熊本の地方でも小さな子どもたちのサッカー教室が広がり、中学校のレベルが格段に上がり、常勝校がいなくなっています。こんな地方の取り組みから、ワールドカップへつながる選手が出ることへ、夢を抱く指導者たちが、だんだん増えていることは、頼もしい限りです。

巻選手も時々、地元へ帰り、サッカーの指導をしています。

世界へ通用する人間、地方の地道な指導の積み重ねからしか、出て来れないように感じています。

■サッカー=アフリカ勢の低迷、スター選手への依存が要因か

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1256283&media_id=52

> ビエラはさらに「サッカーは、1人の選手で勝てるわけではない。たった1人の選手で試合を変えられるなどと期待しないことだ。ほかの選手たちはそう考える責任がある」とコメント。ビッグネームなら1人でも試合の流れを変えられるという考えは誤りだと指摘した。

日本は、FIFAの世界ランキングは中堅組ですが、試合内容は、感動を呼ぶにふさわしい戦いを続けている。

アフリカ勢が、各国に引きつけるスター選手がいるが、選手層の底上げがこれからで、大きな成果を今回残せていないは、そこに原因があると思います。

日本もJリーグが始まる前は、なかなかワールドカップに出場さえできなかったが、Jリーグが始まって10年がたち、世界から声をかけられる選手が、すこしづつ増えて来た気がします。

本田選手、長谷部選手、中村選手等、ヨーロッパで活躍し、その成果を着実にワールドカップの舞台で実績を残しています。

輝くスター選手は大事ですが、地方で小さな子どもたちのサッカーの指導を続ける、地道な活動がもっと重要と思います。

昨日は、私の地元中学校の中学校最後の県大会・全国大会へつながる地区予戦がありましたが、残念ですが2回戦敗退でした。全校生徒150人の小さな学校の校区で、5年前から取り組んだサッカー育成の輪は、昨年は巻選手を生んだ、熊本の小川中学校に決勝で再延長の末、敗れました。2年続けて同じカードだったのですが、今年は、実力の差が大きく3-0の敗退でした。

しかし、熊本の地方でも小さな子どもたちのサッカー教室が広がり、中学校のレベルが格段に上がり、常勝校がいなくなっています。こんな地方の取り組みから、ワールドカップへつながる選手が出ることへ、夢を抱く指導者たちが、だんだん増えていることは、頼もしい限りです。

巻選手も時々、地元へ帰り、サッカーの指導をしています。

世界へ通用する人間、地方の地道な指導の積み重ねからしか、出て来れないように感じています。

2010年06月26日

(熊日「読者の広場」)中体連、「夏の会」、まちづくり談義

(熊日「読者の広場」)中体連、「夏の会」、まちづくり談義、他

今朝は、小雨の我が家ですが、他の方は地域では雨はどうでしょうか?

・6月26日熊日朝刊「読者の広場」に記事

編集作業が少し残り、これから終わらせるのですが、午前中は、地域の後輩が地方行政のことで意見を交わそうと、出向いて来ます。そんな時、タイミングを合わせたように、地元の熊本日日新聞の投書欄「読者の広場」に、マツダ連続ひき逃げや秋葉原事件について、投稿した分が掲載されました。数日前に書いた、マツダのひき逃げ事件の日記を整理し、内容を書き加えて文です。熊本の方は、ぜひ一読頂ければありがたいです。

・キッズサッカーと地元中学校の「中体連」

さて、今日から熊本県下では、中学校の部活動の集大成、中学体育の地区大会「中体連」が始まります。私は、12年前から、地元中学校地区の5~9才の子どもを対象に、サッカー教室「住吉キッズサッカークラブ」を開催しています。きっかけは、私の娘たちに外で遊ばせようと、7家族で親子サッカーが始まりです。2年目、3年目と部員が増え、一番多いときは40名を越える子どもたちが参加していました。

昨年夏の「中体連」では、キッズから育ち上がった生徒たちが、Jリーグでも活躍した磯貝選手やワールドカップにも出た選手の出身校、強豪の「小川中学」の決勝、再延長の末、PK戦で敗退しました。勝った小川中学が、九州大会でも活躍しました。

今年は、選手層からすると昨年より、小粒ですが上昇時期にあると思います。5年前から、キッズ、小学校2校、中学校の保護者が一緒になって、中体連を応援しようと集まるようになりました。これは、キッズ以来に保護者の交流がきっかけになっています。

サッカー教室を初めて12年たち、最初の子どもたちは、高校を卒業しました。今年から、地元社会人チームも協力してくれるようになり、少年サッカー育成の輪「住吉サッカー育成会」として広がり始めています。

・街づくり談義

私は、今年4月にあった、宇土市長選挙で市民活動して、昨秋10月から「まちづくり(政策)」の学習会を5回、まちづくりとマニフェスト講演会を2回、開催しました。それを経て、市民が次期市政への要望書「宇土・市民マニフェスト」を作り、各候補に提言しました。

いくつかは、新市長のマニフェスト加えてもらい、今年度から実施されるものもあります。市民も、まちづくり(政策)の策定に参画し、その評価に責任をもって意見を述べるような仕組みが必要と思っています。一度、「宇土・市民マニフェスト研究会」のサイトを検索頂き、ご意見を頂ければ幸いです。

その活動のことを聞きに、朝から地域の後輩が家に来てくれます。どんな思いを持っているのか、これからの地元の活性化も含め、楽しみな論議になればと期待しています。

・異業種交流会「夏の会」参加者は40名に

いよいよ、今夜は異業種交流会「夏の会」ですが、結局、昨日までの申し込みは、40名を越えました。多様な業種の人が集まり、「坂本龍馬」について学び、語る会です。年齢も、20代~60代までいます。今回は、福岡からも参加があり、私も楽しみな会になりそうです。後日詳し報告します。

・大雨の中のサッカーの試合、応援スタイルも梅雨対策

だんだん、雨がひどくなってきました。サッカーは、土砂降りでも試合があります。今日は、長靴、カッパ姿で、「きばって」応援して来ます。

*6月26日熊本日日新聞「読者の広場」

熊本地域の方は、ぜひ「読者の広場」を読んでください。同じページに大学生のアルバイトの投稿もあり、我が家の子どもの言葉にように思える一文です。こちらもぜひ、お読みください。

今朝は、小雨の我が家ですが、他の方は地域では雨はどうでしょうか?

・6月26日熊日朝刊「読者の広場」に記事

編集作業が少し残り、これから終わらせるのですが、午前中は、地域の後輩が地方行政のことで意見を交わそうと、出向いて来ます。そんな時、タイミングを合わせたように、地元の熊本日日新聞の投書欄「読者の広場」に、マツダ連続ひき逃げや秋葉原事件について、投稿した分が掲載されました。数日前に書いた、マツダのひき逃げ事件の日記を整理し、内容を書き加えて文です。熊本の方は、ぜひ一読頂ければありがたいです。

・キッズサッカーと地元中学校の「中体連」

さて、今日から熊本県下では、中学校の部活動の集大成、中学体育の地区大会「中体連」が始まります。私は、12年前から、地元中学校地区の5~9才の子どもを対象に、サッカー教室「住吉キッズサッカークラブ」を開催しています。きっかけは、私の娘たちに外で遊ばせようと、7家族で親子サッカーが始まりです。2年目、3年目と部員が増え、一番多いときは40名を越える子どもたちが参加していました。

昨年夏の「中体連」では、キッズから育ち上がった生徒たちが、Jリーグでも活躍した磯貝選手やワールドカップにも出た選手の出身校、強豪の「小川中学」の決勝、再延長の末、PK戦で敗退しました。勝った小川中学が、九州大会でも活躍しました。

今年は、選手層からすると昨年より、小粒ですが上昇時期にあると思います。5年前から、キッズ、小学校2校、中学校の保護者が一緒になって、中体連を応援しようと集まるようになりました。これは、キッズ以来に保護者の交流がきっかけになっています。

サッカー教室を初めて12年たち、最初の子どもたちは、高校を卒業しました。今年から、地元社会人チームも協力してくれるようになり、少年サッカー育成の輪「住吉サッカー育成会」として広がり始めています。

・街づくり談義

私は、今年4月にあった、宇土市長選挙で市民活動して、昨秋10月から「まちづくり(政策)」の学習会を5回、まちづくりとマニフェスト講演会を2回、開催しました。それを経て、市民が次期市政への要望書「宇土・市民マニフェスト」を作り、各候補に提言しました。

いくつかは、新市長のマニフェスト加えてもらい、今年度から実施されるものもあります。市民も、まちづくり(政策)の策定に参画し、その評価に責任をもって意見を述べるような仕組みが必要と思っています。一度、「宇土・市民マニフェスト研究会」のサイトを検索頂き、ご意見を頂ければ幸いです。

その活動のことを聞きに、朝から地域の後輩が家に来てくれます。どんな思いを持っているのか、これからの地元の活性化も含め、楽しみな論議になればと期待しています。

・異業種交流会「夏の会」参加者は40名に

いよいよ、今夜は異業種交流会「夏の会」ですが、結局、昨日までの申し込みは、40名を越えました。多様な業種の人が集まり、「坂本龍馬」について学び、語る会です。年齢も、20代~60代までいます。今回は、福岡からも参加があり、私も楽しみな会になりそうです。後日詳し報告します。

・大雨の中のサッカーの試合、応援スタイルも梅雨対策

だんだん、雨がひどくなってきました。サッカーは、土砂降りでも試合があります。今日は、長靴、カッパ姿で、「きばって」応援して来ます。

*6月26日熊本日日新聞「読者の広場」

熊本地域の方は、ぜひ「読者の広場」を読んでください。同じページに大学生のアルバイトの投稿もあり、我が家の子どもの言葉にように思える一文です。こちらもぜひ、お読みください。

2010年06月24日

君子は平安でのびのび、小人はくよくよして落ち着きがない。

君子は平安でのびのび、小人はくよくよして落ち着きがない。

君子と小人の違いは、どこにあるか?

孔子が弟子に説いています。

(本文)

子日わく、奢(おご)れば則ち不孫、倹なれば則ち固(いや)し。其の不孫ならんよりは寧(むし)ろ固しかれ。

(意味)

贅沢な人は、尊大になりがちだし、倹約な人は、頑固になりやすい。どちらかといえば、尊大になるよりは、頑固になるがよい。

(本文)

子日わく、君子は坦(たいら)かに蕩蕩(とうとう)たり。小人は長(とこしな)えに戚戚(せきせき)たり。

(意味)

君子はいつも平安でのびのびとしている。小人は、いつでもくよくよして落ち着きがない。

(本文)

子、温にして勵(はげ)し。戚(い)にして猛(たけ)からず。恭(きょう)にして安(やす)し。

(意味)

おだやかでいてきびしく、おごそかであってもたけだけしいところはない。うやうやしくて。しかもやすらかな方である。

いつも目先のことで振り回されている凡人には、行き着けない境地ですが、せめて休日ぐらいは、のんびりと君子の真似事でもしたいものです。

>君子は坦(たいら)かに蕩蕩(とうとう)たり

良き一日をお過ごしください。

*参考資料:「仮名論語」

君子と小人の違いは、どこにあるか?

孔子が弟子に説いています。

(本文)

子日わく、奢(おご)れば則ち不孫、倹なれば則ち固(いや)し。其の不孫ならんよりは寧(むし)ろ固しかれ。

(意味)

贅沢な人は、尊大になりがちだし、倹約な人は、頑固になりやすい。どちらかといえば、尊大になるよりは、頑固になるがよい。

(本文)

子日わく、君子は坦(たいら)かに蕩蕩(とうとう)たり。小人は長(とこしな)えに戚戚(せきせき)たり。

(意味)

君子はいつも平安でのびのびとしている。小人は、いつでもくよくよして落ち着きがない。

(本文)

子、温にして勵(はげ)し。戚(い)にして猛(たけ)からず。恭(きょう)にして安(やす)し。

(意味)

おだやかでいてきびしく、おごそかであってもたけだけしいところはない。うやうやしくて。しかもやすらかな方である。

いつも目先のことで振り回されている凡人には、行き着けない境地ですが、せめて休日ぐらいは、のんびりと君子の真似事でもしたいものです。

>君子は坦(たいら)かに蕩蕩(とうとう)たり

良き一日をお過ごしください。

*参考資料:「仮名論語」

2010年06月22日

(知足・謙虚)どんなときにも変わらないのは甚だむずかしい

(知足・謙虚)どんなときにも変わらないのは甚だむずかしい

-難(かた)いかな恒有ること。-

(仮名論語)

子日わく、聖人は吾得て之を見ず。君子者を見るを得ば、斯(こ)れ可(か)なり。子日わく、善人は吾得て之を見ず。恒(つね)有る者を見るを得ば、斯れ可なり。亡(な)くして有りと為(な)し、虚(むな)しくして盈(み)てりと為し、約(まず)しくして泰(ゆたか)なりと為す。難(かた)いかな恒有ること。

(現代語訳)

孔子先生が言われた、「今の世に聖人を見ることができなくても、君子をみることができればよろしい」。

又言われた。

「善人を見ることができなくても、平常と変わらず努力をする者を見ることができればよろしい。無いのに有るかのように見せかけ、内容が乏しいのに充実しているかのように見せかけ、貧しいのに豊かなように見せかける者が多いが、どんなときにも変わらないのは甚だむずかしいころだねえ」。

(感想)

自分の置かれている状況は、周りにあまり知られたくないものです。そこには、不十分の知識(知ったかぶり)、背伸びする見栄(飾り立てる)、しかし長続きはしない。いつもように、自然に有りのままで生きる方が、人々の理解を得やすい。

・「六然」

自処超然(じしょちょうぜん):自分については、いっこう物にとらわれない。

我欲に惑わされて、自分を見失わないことが大事と思います。いつも自然体で、事に当たることを心掛けたいと思います。

*参考資料:「仮名論語」

-難(かた)いかな恒有ること。-

(仮名論語)

子日わく、聖人は吾得て之を見ず。君子者を見るを得ば、斯(こ)れ可(か)なり。子日わく、善人は吾得て之を見ず。恒(つね)有る者を見るを得ば、斯れ可なり。亡(な)くして有りと為(な)し、虚(むな)しくして盈(み)てりと為し、約(まず)しくして泰(ゆたか)なりと為す。難(かた)いかな恒有ること。

(現代語訳)

孔子先生が言われた、「今の世に聖人を見ることができなくても、君子をみることができればよろしい」。

又言われた。

「善人を見ることができなくても、平常と変わらず努力をする者を見ることができればよろしい。無いのに有るかのように見せかけ、内容が乏しいのに充実しているかのように見せかけ、貧しいのに豊かなように見せかける者が多いが、どんなときにも変わらないのは甚だむずかしいころだねえ」。

(感想)

自分の置かれている状況は、周りにあまり知られたくないものです。そこには、不十分の知識(知ったかぶり)、背伸びする見栄(飾り立てる)、しかし長続きはしない。いつもように、自然に有りのままで生きる方が、人々の理解を得やすい。

・「六然」

自処超然(じしょちょうぜん):自分については、いっこう物にとらわれない。

我欲に惑わされて、自分を見失わないことが大事と思います。いつも自然体で、事に当たることを心掛けたいと思います。

*参考資料:「仮名論語」

2010年06月21日

日本の若者は、英語を学び、外に出る。これが重要だ。

日本の若者は、英語を学び、外に出る。これが重要だ。<ダライ・ラマ>

■<ダライ・ラマ14世>「英語学び貢献を」、若者自殺に懸念(毎日新聞 - 06月19日 18:53)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1248568&media_id=2

>ダライ・ラマは「内に閉じこもるのではなく、世界の共通語である英語を学んで、アフリカやラテンアメリカなど外の世界に飛び出して貢献してほしい」と訴えた。

>ダライ・ラマは「日本は技術的に進んだ国だが、若者が過剰なストレスと孤独感に悩んでいる。自殺者が増えているとも聞いている」と述べた。その上で、「英語を学び、外に出る。これが重要だ」と述べた。インドでの亡命生活を強いられながら、英語を使って世界各地で支持者の輪を広めてきた自身に、日本の子供たちの将来を重ね合わせたようだ。

日本人は、勉強は好きだが、英語が話せない。

私自身も含め、反省せねばならない体質ではないでしょうか。

かつての日本人は、どんどん海外へ出向き、積極的に世界と交易し、交流が盛んだった。

特に、戦後は外貨の持ち出し禁止や、内需重視に時期があり、なかなか海外への若者が出向くことが少なかったが、青年海外協力隊などの活動から、少しづつ若者が海外で活躍する人が増えて来ました。

しかし、それでも少ないと思います。

私の高校の同級生が、28歳から足かけ10年かけて、カメラマンとして93ヶ国を回る世界旅行取材をバイクでやってのけた。挑戦者として、仲間の中で輝いている。当人は、4ヶ国語の片言で、後は気合と言いつつ続けた旅行に満足しておらず、今だに新たな企画を立て、取材旅行の計画をやっている。

余談が、長くなりました。

日本は、資源のない国と言いますが、勤勉で、勉強好きのお国柄です。ただ、実践が伴わないことも事実ですので、ダライ・ラマ氏の助言を参考に、ぜひぜひ、世界で活躍するように若者が、どんどん出てきて、世界からうらやましがられるようになればと思っています。

小さな世界、自分の思いで、世界を駆け巡れる語学力を身に付けることが、これから期待される日本の若者かもしれません。

・異業種交流会「夏の会」

6月26日19:00 熊本交通センターホテル3F

講演「坂本龍馬が愛した熊本」(講師 徳永洋氏)

http://noguchi.otemo-yan.net/c4020044.html

■<ダライ・ラマ14世>「英語学び貢献を」、若者自殺に懸念(毎日新聞 - 06月19日 18:53)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1248568&media_id=2

>ダライ・ラマは「内に閉じこもるのではなく、世界の共通語である英語を学んで、アフリカやラテンアメリカなど外の世界に飛び出して貢献してほしい」と訴えた。

>ダライ・ラマは「日本は技術的に進んだ国だが、若者が過剰なストレスと孤独感に悩んでいる。自殺者が増えているとも聞いている」と述べた。その上で、「英語を学び、外に出る。これが重要だ」と述べた。インドでの亡命生活を強いられながら、英語を使って世界各地で支持者の輪を広めてきた自身に、日本の子供たちの将来を重ね合わせたようだ。

日本人は、勉強は好きだが、英語が話せない。

私自身も含め、反省せねばならない体質ではないでしょうか。

かつての日本人は、どんどん海外へ出向き、積極的に世界と交易し、交流が盛んだった。

特に、戦後は外貨の持ち出し禁止や、内需重視に時期があり、なかなか海外への若者が出向くことが少なかったが、青年海外協力隊などの活動から、少しづつ若者が海外で活躍する人が増えて来ました。

しかし、それでも少ないと思います。

私の高校の同級生が、28歳から足かけ10年かけて、カメラマンとして93ヶ国を回る世界旅行取材をバイクでやってのけた。挑戦者として、仲間の中で輝いている。当人は、4ヶ国語の片言で、後は気合と言いつつ続けた旅行に満足しておらず、今だに新たな企画を立て、取材旅行の計画をやっている。

余談が、長くなりました。

日本は、資源のない国と言いますが、勤勉で、勉強好きのお国柄です。ただ、実践が伴わないことも事実ですので、ダライ・ラマ氏の助言を参考に、ぜひぜひ、世界で活躍するように若者が、どんどん出てきて、世界からうらやましがられるようになればと思っています。

小さな世界、自分の思いで、世界を駆け巡れる語学力を身に付けることが、これから期待される日本の若者かもしれません。

・異業種交流会「夏の会」

6月26日19:00 熊本交通センターホテル3F

講演「坂本龍馬が愛した熊本」(講師 徳永洋氏)

http://noguchi.otemo-yan.net/c4020044.html

2010年06月19日

哲人政治家の要素、「至誠」、「斡旋の才」、「抜本塞源論」

哲人政治家の要素、「至誠」、「斡旋の才」、「抜本塞源論」

~山中の賊を破るは易し、心中の賊を破るは難し。~

曽国藩は、中国史上でも稀にみる偉人であり、政治家であった。偉人の条件に大事なものは、至誠であり、徳ある人と思います。この至誠の人格は、後世に足るまで不滅の光を放つ。古今東西にそうそう哲人政治家は現れない。

曽国藩に匹敵する宰相と言えば、三国志時代の「蜀」の諸葛亮(孔明)、他数名しか思いつかない。哲人政治家とは、どんなじんぶつだろうか。

幕末の動乱に中で、命を落とした志士の一人に、真木和泉がいる。真木は、「斡旋の才」ということを説いています。故安岡正篤先生の言葉を集めた「安岡正篤 一日一言」に、真木の教示が説明したりました。

(本文から)

斡旋は人(事)を愛するがゆえにその人(事)によかれと世話をし、とりはからうことである。これは、大事なことで、斡旋の才のある人間はひとかども人物といってよい。政治家はこの才を本領とするものだが、必ず徳を相持つ必要がある。さもないと今の活動家のよいうに、とかく利権屋に堕(だ)してしまう。

(以上、「安岡正篤 一日一言」)

諸葛亮こと諸葛孔明は、劉備が三顧の礼を持って迎えた政治家ですが、ナンバー2として、王を助け、王子を育てた名宰相です。安岡先生は、曽国藩をそれに匹敵する政治家と評価しています。曽国藩もまた、晩年は内乱の鎮圧する日々でした。

この二人のことを学んでいて、ふと、陽明学の始祖「王陽明」を思い出しました。

王陽明は、官僚であり、軍人であり、儒教の先生でもありました。若いときから、艱難辛苦を味わい、政敵から命を狙われながらも、着実に地方統治の実績を残して行きます。

人とは、むなしい性からか、人の名声を好みません。王陽明は、名声が上がれば、上がるほど、命を危険を感じ、地位を自分から退き、学問生活に打ち込みますが、時代がそうさせません。諸葛孔明どうように、戦地の帰りに命を落とします。

至誠とは、なにか?

王陽明は、「抜本塞源論」という理念を行き着きます。簡略に説明すると、「我欲は、素から絶たなければダメ」と言う考え方です。

「山中の賊(ぞく)を破るは易し、心中の賊を破るは難し」

>心中の賊を破るは難し

心中の賊とは、私利私欲のことです。他人の自慢したいとか、何か見せびらかしたいとか、奢(おご)り昂ぶりの気持ちとか、そういうものを全部「心中の賊」と説明しています。

現代の政治家は、色々な思い、夢をもって始めは、挑戦しているのだと思います。しかし、世襲化とか、地位が長くなると、良からぬ思いが湧き起こります。この良からぬ思い(欲)を、素から絶つのが抜本塞源です。欲に蓋をするのが、良心(至誠)と思います。

哲人政治家とは、生涯を通して民のため、王のため、身命を使い、一生を費やした人たちのことと考えます。

幕末・維新の動乱で亡くなった多くの志士たちは、自分の至誠から、民のため、王のため、身命を使い日本を守るために奔走したのだと思います。だから、明治維新が実現しただと思います。

*参考資料:安岡正泰編「安岡正篤 一日一言」

深澤賢治著「陽明学のすすめ(Ⅰ)」

~山中の賊を破るは易し、心中の賊を破るは難し。~

曽国藩は、中国史上でも稀にみる偉人であり、政治家であった。偉人の条件に大事なものは、至誠であり、徳ある人と思います。この至誠の人格は、後世に足るまで不滅の光を放つ。古今東西にそうそう哲人政治家は現れない。

曽国藩に匹敵する宰相と言えば、三国志時代の「蜀」の諸葛亮(孔明)、他数名しか思いつかない。哲人政治家とは、どんなじんぶつだろうか。

幕末の動乱に中で、命を落とした志士の一人に、真木和泉がいる。真木は、「斡旋の才」ということを説いています。故安岡正篤先生の言葉を集めた「安岡正篤 一日一言」に、真木の教示が説明したりました。

(本文から)

斡旋は人(事)を愛するがゆえにその人(事)によかれと世話をし、とりはからうことである。これは、大事なことで、斡旋の才のある人間はひとかども人物といってよい。政治家はこの才を本領とするものだが、必ず徳を相持つ必要がある。さもないと今の活動家のよいうに、とかく利権屋に堕(だ)してしまう。

(以上、「安岡正篤 一日一言」)

諸葛亮こと諸葛孔明は、劉備が三顧の礼を持って迎えた政治家ですが、ナンバー2として、王を助け、王子を育てた名宰相です。安岡先生は、曽国藩をそれに匹敵する政治家と評価しています。曽国藩もまた、晩年は内乱の鎮圧する日々でした。

この二人のことを学んでいて、ふと、陽明学の始祖「王陽明」を思い出しました。

王陽明は、官僚であり、軍人であり、儒教の先生でもありました。若いときから、艱難辛苦を味わい、政敵から命を狙われながらも、着実に地方統治の実績を残して行きます。

人とは、むなしい性からか、人の名声を好みません。王陽明は、名声が上がれば、上がるほど、命を危険を感じ、地位を自分から退き、学問生活に打ち込みますが、時代がそうさせません。諸葛孔明どうように、戦地の帰りに命を落とします。

至誠とは、なにか?

王陽明は、「抜本塞源論」という理念を行き着きます。簡略に説明すると、「我欲は、素から絶たなければダメ」と言う考え方です。

「山中の賊(ぞく)を破るは易し、心中の賊を破るは難し」

>心中の賊を破るは難し

心中の賊とは、私利私欲のことです。他人の自慢したいとか、何か見せびらかしたいとか、奢(おご)り昂ぶりの気持ちとか、そういうものを全部「心中の賊」と説明しています。

現代の政治家は、色々な思い、夢をもって始めは、挑戦しているのだと思います。しかし、世襲化とか、地位が長くなると、良からぬ思いが湧き起こります。この良からぬ思い(欲)を、素から絶つのが抜本塞源です。欲に蓋をするのが、良心(至誠)と思います。

哲人政治家とは、生涯を通して民のため、王のため、身命を使い、一生を費やした人たちのことと考えます。

幕末・維新の動乱で亡くなった多くの志士たちは、自分の至誠から、民のため、王のため、身命を使い日本を守るために奔走したのだと思います。だから、明治維新が実現しただと思います。

*参考資料:安岡正泰編「安岡正篤 一日一言」

深澤賢治著「陽明学のすすめ(Ⅰ)」

2010年06月19日

(都市と地方)「国家財政危機」菅首相が消費税引き上げに前傾

(都市と地方)「国家財政危機」菅首相が消費税引き上げに前傾

■菅首相が消費税引き上げに前傾

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1246643&media_id=52

>引き上げ幅は、自民党が「参院選挙公約2010」に明記した「当面10%」が1つの参考になると引き上げ幅・実施時期に言及、持続的な社会保障制度構築のための消費税引き上げに踏み込んだ。

>菅首相は大きな税制改正を伴う場合は「国民に信を問うのが本来の道」とも述べており、参院選の結果次第では、早期の衆院解散の思惑も浮上しそうだ。

>菅首相は現在のような水準で国債発行を続ければ、数年内に日本の長期債務残高は対国内総生産(GDP)比で200%を超えることは確実とし「日本自身が財政再建に取り組まなければ、IMF(国際通貨基金)などの国際機関がわが国の主権ともいうべき、財政運営をコントロールすることになりかねない」と言及。

日本の長期債務残高は対国内総生産(GDP)比で200%を超えることが、もうすぐ目の前に来た。国民は、この危機的状況になっても、行動を起こさない。

>ギリシャ問題に端を発した欧州の財政危機問題は「対岸の火事ではない」と強調した。

世界の金融市場は、日本の財政悪化を心配している。どんなに、民間の蓄財が大きくても、国家が破たんすれば、ただの紙くずになりかねない。たぶん、賢い人々は、国外に行くのでしょうが、一般国民はそんなことは到底出来ないから、首をくくるしかなくなる。

庶民の生活の安定を図るのが、政治の重要な役割と思います。

国内でも格差がどんどん広がっています。

中銀コア(黒川紀章作)

15・16日と、久々に東京へ行き、きびしい地方経済と違い、着実に都市が成長しているのを感じました。写真は、建築家の故黒川紀章氏の代表作「中銀コア」ですが、建設当初はとても目立っていました。現在の状況は、下の写真です。

現在の中銀コア(写真右下に小さく)の界隈

その日東京を案内してくれた友人が、10年前築地界隈には、こんなビルはほとんどなかった。経済不況とテレビは言うが、本当か疑問に思う、と。

余談で、航空安売りチケットが話題になった。

ホテルパックの「熊本→東京」は、安くても3万円切るものは少ない。しかし、「東京→熊本」は出張パックなる商品あるそうで、2万ちょっとでホテルパックがあるという。

大都会から利用が多いのは分かるが、これではますます、東京へ企業が集中することになりわしないか。

話を元にもどして、国家破綻の危機をもっと国民に知らせることが必要と思います。政治家は、自分の当選、選挙のことばかりで、本来の仕事である政治の改革・進展をさせ、次世代社会の財政破綻をさせない手だてを早急にする時期ある。

そのためには、無駄を削除し、権限・財源を地方へ移管し、スリム化する必要があります。

東京の人口が、1,300万人を越えたとの情報もあります。ますます、巨大化する大都会ですが、一極集中の流れを誰が止めるか、新しい国家の在り方を、唱える政治家の登場を待つしかないのかもしれない。

<大都会の不動産情報>

スカイツリーを見に行き、見学の道すがら戸建住宅のチラシが電柱に張ってあった。3LDK:3,980万円! 内容を知人に聞くと、木造3階建て、1階は、駐車場と寝室が一つ、2階はLDK、3階に寝室が2つが一般的、延べ床面積は90㎡以下だそうです。

地方の暮らしをしている私としては、子どもに「都市が良いか」、「地方が良いか」、暮らしの豊かさをどうとらえるかで、生き方が変わった来ると思う。

今日の日記に、色々ご意見を頂けるとありがたいです。

■菅首相が消費税引き上げに前傾

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1246643&media_id=52

>引き上げ幅は、自民党が「参院選挙公約2010」に明記した「当面10%」が1つの参考になると引き上げ幅・実施時期に言及、持続的な社会保障制度構築のための消費税引き上げに踏み込んだ。

>菅首相は大きな税制改正を伴う場合は「国民に信を問うのが本来の道」とも述べており、参院選の結果次第では、早期の衆院解散の思惑も浮上しそうだ。

>菅首相は現在のような水準で国債発行を続ければ、数年内に日本の長期債務残高は対国内総生産(GDP)比で200%を超えることは確実とし「日本自身が財政再建に取り組まなければ、IMF(国際通貨基金)などの国際機関がわが国の主権ともいうべき、財政運営をコントロールすることになりかねない」と言及。

日本の長期債務残高は対国内総生産(GDP)比で200%を超えることが、もうすぐ目の前に来た。国民は、この危機的状況になっても、行動を起こさない。

>ギリシャ問題に端を発した欧州の財政危機問題は「対岸の火事ではない」と強調した。

世界の金融市場は、日本の財政悪化を心配している。どんなに、民間の蓄財が大きくても、国家が破たんすれば、ただの紙くずになりかねない。たぶん、賢い人々は、国外に行くのでしょうが、一般国民はそんなことは到底出来ないから、首をくくるしかなくなる。

庶民の生活の安定を図るのが、政治の重要な役割と思います。

国内でも格差がどんどん広がっています。

中銀コア(黒川紀章作)

15・16日と、久々に東京へ行き、きびしい地方経済と違い、着実に都市が成長しているのを感じました。写真は、建築家の故黒川紀章氏の代表作「中銀コア」ですが、建設当初はとても目立っていました。現在の状況は、下の写真です。

現在の中銀コア(写真右下に小さく)の界隈

その日東京を案内してくれた友人が、10年前築地界隈には、こんなビルはほとんどなかった。経済不況とテレビは言うが、本当か疑問に思う、と。

余談で、航空安売りチケットが話題になった。

ホテルパックの「熊本→東京」は、安くても3万円切るものは少ない。しかし、「東京→熊本」は出張パックなる商品あるそうで、2万ちょっとでホテルパックがあるという。

大都会から利用が多いのは分かるが、これではますます、東京へ企業が集中することになりわしないか。

話を元にもどして、国家破綻の危機をもっと国民に知らせることが必要と思います。政治家は、自分の当選、選挙のことばかりで、本来の仕事である政治の改革・進展をさせ、次世代社会の財政破綻をさせない手だてを早急にする時期ある。

そのためには、無駄を削除し、権限・財源を地方へ移管し、スリム化する必要があります。

東京の人口が、1,300万人を越えたとの情報もあります。ますます、巨大化する大都会ですが、一極集中の流れを誰が止めるか、新しい国家の在り方を、唱える政治家の登場を待つしかないのかもしれない。

<大都会の不動産情報>

スカイツリーを見に行き、見学の道すがら戸建住宅のチラシが電柱に張ってあった。3LDK:3,980万円! 内容を知人に聞くと、木造3階建て、1階は、駐車場と寝室が一つ、2階はLDK、3階に寝室が2つが一般的、延べ床面積は90㎡以下だそうです。

地方の暮らしをしている私としては、子どもに「都市が良いか」、「地方が良いか」、暮らしの豊かさをどうとらえるかで、生き方が変わった来ると思う。

今日の日記に、色々ご意見を頂けるとありがたいです。

2010年06月18日

(東京報告)「環成経」、スカイツリー、出会い、他

(東京報告)「環成経」、環境保全、スカイツリー、他

二日ぶりに、日記をかきます。15日~16日は、久々に東京へ出向きました。

15日は、午後は色々な出会いと今秋から始める環境ビジネス関連企業の南九州ネットワーク「環成経(九州)」づくりの準備会。夕方からは、知人や友人たちとの再会、夜はさらに仲間が増えて懇親の会が開けました。

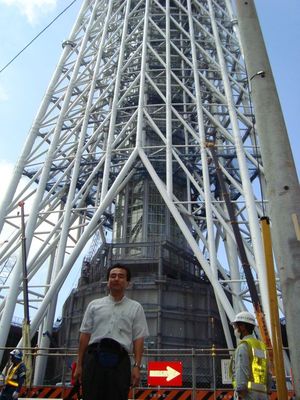

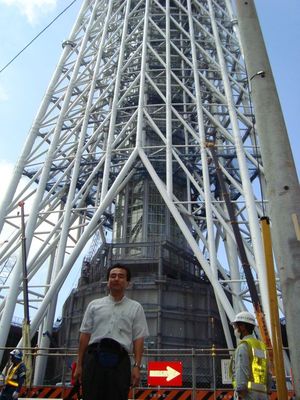

16日は、ミクシィで縁ができ、昨秋の東京行きで初めて出会った方が、案内をしていただき、新しい東京タワー「スカイツリー」の工事現場を見に行きました。

・「環成経」のネットワーク

「環成経」のネットワークは、環境関連企業ネットワークの地域版で、既に、北関東、名古屋、北陸、福岡、など、日常の商圏内の企業が連携して、相互の技術を活かし、新たな事業展開をしようという取り組みです。現在参加している企業は、全国で100社を越え、リサイクル、てんぷら油の廃油の利用、環境に害を与えない塗料、エコファンド、教育産業、石鹸製造、住宅産業、空調設計、自動車解体業、」スーパーマーケット、フェアトレード、等、色々な企業が、環境を保全する技術をテーマに情報交換し、連携して新たな事業やサービスを展開している地域ネットワークです。

・福岡で「キックオフ会議」

九州は、昨秋に福岡で「キックオフ会議」が開かれ、私もオブザーバーで参加したのですが、約1年をかけ情報を収集し、これから仲間を集め、今秋(9月12日午後)熊本に集結し、「キックオフ会議」を開催する運びになりました。南九州は、農産物の生産拠点です。宮崎県の口蹄疫問題は、国家的な危機ではありますが、その応援も含め、環境技術に加え、農業関連企業も含めたネットワークになるようにしたいと思っています。

・九州から3名、沖縄に縁のある研究者1名

「環成経」の連絡事務局がある、東京のNPOフューチャー500に、九州から3名、沖縄に縁のある研究者1名が集まりました。私は、フューチャー500の理事で、もう一人は環境問題に取り組むNPO青年協議会の代表、エコ関連企業の支援サイトを主催する人、沖縄で人と自然が共生する研究をしている人が、フューチャー500の理事長と意見を交わし、今秋のキックオフに向け、準備を進めることになりました。

・アメリカをエコ社会へ向け転換

メキシコ湾の原油流出事故は、大きな社会問題として、アメリカをエコ社会へ向け転換するきっかけになっています。昨日、オバマ大統領が、化石燃料に頼らない世界を目指す発言をしていました。日本も、地域が連携し、再生可能な社会づくりに向け、事業者・企業が連携し、未来の世代に誇れる取り組みをして行くことは必要と思います。

・夕方から、夜なべ談義

夕方から、世界88ヶ国を旅した人、世界99ヶ国を旅したカメラマンと私、沖縄の自然と人の共生を研究している人で、約2時間、色々な話をしました。中東の紛争、アフリカの生活状況、インドの経済成長、東アジアのこと、南米の熱帯雨林の減少、地球温暖化、人口爆発、紛争やテロ、色々なことが話題に上がりました。

夜は、その3人に加え、東京→札幌をゴミを拾う旅する青年、若い官僚、学生、ベンチャー企業を目指す20代の青年、40代区議会議員の7人で、もんじゃ焼を食べながら、飲みながら、2時間近く「夜なべ談義」やりました。20代、30代、40代、50代と、多世代で意見を交わすと、発想も経験を違うので、出るわ出るわ、楽しく盛り上がった出会いの場になりました。

・「浜離宮」「築地」「スカイツリー」

16日は、ミクシィで縁があり、昨秋に出会って語り、今回はゆっくり時間を取って話をしようと、とても楽しみにしていた、マイミクの男性と約4時間近く、「浜離宮」「築地」「スカイツリー」と見学をしながら、意見交換をしました。移動の道すがら、建築で興味ある建物も見れてとても有意義な時間でした。

浜離宮は、徳川幕府の君主の離宮で、少しづつ整備され、明治期は海外から来客をもてなす施設になりました。第2次大戦の戦火で、施設が焼失したものが、今でも再建されつつ、さらに充実を続けていました。園内を散策しながら、語りながら回りました。元鴨の狩場にある休憩所(民家風の施設)では、抹茶のサービスもあり、園を眺めながらお茶を頂きました。

半日お付き合いをしてくれた方は、10年前まで築地で仕事をしていたと言うことで、築地の市場を案内してくれました。あいにく市場は定休日でしたが、周辺の食堂は何店か開いていて、昼食は、お寿司をつまみました。秋口にまた東京へ行く用ができそうなのですが、家族を連れて行こうと考えています。

・スカイツリーは、398m

昼食後、何処へ行こうかの話で、「スカイツリーを見に、連れてってもらえますか?」とお願いし、了解してもらい、最近東京タワーの高さを越えたとニュースで聞いていたので、楽しみな訪問になりました。数駅まえから、タワーの頂部が見え、現場に着くと、その高さに圧倒されました。現在の高さは、398mでした。けっこう見物客もいて、新しい名所になっていると思いました。

昨日は、天気が良く、気温も上がり休憩を兼ねて、コーヒーを飲みながら、また議論をしました。社会活動への興味から、私のブログに興味を持ち、2年くらい前から、情報交換をするようになり、昨秋に初めて出会い、今回、4時間以上色々な意見、思いを語りました。年齢は、私よりも10才以上若いのですが、まちづくりの実践も既にやられていて、新たな展開を考えておられました。帰りは、秋葉原まで一緒していただき、私は、お土産を買い、羽田へ向かいました。

・人も都市も、感性を刺激するものでした

日程は、直前まで調整したのですが、15日の4人、夕方の4人、夜の7人、そして16日の東京見学に付きあってくれた方と、語り続けた2日間でした。秋の行事へ向け、準備はこれからですが、異業種交流会からできた、地域のご縁と、全国の環境ビジネスの情報ネットワークが連携することで、「情報は全国から集め、仕事は足もとで創る」の合言葉に、なかまづくりを更に広げて行きたいと思っています。

だらだらと、長くなりましたが、東京の報告でした。

二日ぶりに、日記をかきます。15日~16日は、久々に東京へ出向きました。

15日は、午後は色々な出会いと今秋から始める環境ビジネス関連企業の南九州ネットワーク「環成経(九州)」づくりの準備会。夕方からは、知人や友人たちとの再会、夜はさらに仲間が増えて懇親の会が開けました。

16日は、ミクシィで縁ができ、昨秋の東京行きで初めて出会った方が、案内をしていただき、新しい東京タワー「スカイツリー」の工事現場を見に行きました。

・「環成経」のネットワーク

「環成経」のネットワークは、環境関連企業ネットワークの地域版で、既に、北関東、名古屋、北陸、福岡、など、日常の商圏内の企業が連携して、相互の技術を活かし、新たな事業展開をしようという取り組みです。現在参加している企業は、全国で100社を越え、リサイクル、てんぷら油の廃油の利用、環境に害を与えない塗料、エコファンド、教育産業、石鹸製造、住宅産業、空調設計、自動車解体業、」スーパーマーケット、フェアトレード、等、色々な企業が、環境を保全する技術をテーマに情報交換し、連携して新たな事業やサービスを展開している地域ネットワークです。

・福岡で「キックオフ会議」

九州は、昨秋に福岡で「キックオフ会議」が開かれ、私もオブザーバーで参加したのですが、約1年をかけ情報を収集し、これから仲間を集め、今秋(9月12日午後)熊本に集結し、「キックオフ会議」を開催する運びになりました。南九州は、農産物の生産拠点です。宮崎県の口蹄疫問題は、国家的な危機ではありますが、その応援も含め、環境技術に加え、農業関連企業も含めたネットワークになるようにしたいと思っています。

・九州から3名、沖縄に縁のある研究者1名

「環成経」の連絡事務局がある、東京のNPOフューチャー500に、九州から3名、沖縄に縁のある研究者1名が集まりました。私は、フューチャー500の理事で、もう一人は環境問題に取り組むNPO青年協議会の代表、エコ関連企業の支援サイトを主催する人、沖縄で人と自然が共生する研究をしている人が、フューチャー500の理事長と意見を交わし、今秋のキックオフに向け、準備を進めることになりました。

・アメリカをエコ社会へ向け転換

メキシコ湾の原油流出事故は、大きな社会問題として、アメリカをエコ社会へ向け転換するきっかけになっています。昨日、オバマ大統領が、化石燃料に頼らない世界を目指す発言をしていました。日本も、地域が連携し、再生可能な社会づくりに向け、事業者・企業が連携し、未来の世代に誇れる取り組みをして行くことは必要と思います。

・夕方から、夜なべ談義

夕方から、世界88ヶ国を旅した人、世界99ヶ国を旅したカメラマンと私、沖縄の自然と人の共生を研究している人で、約2時間、色々な話をしました。中東の紛争、アフリカの生活状況、インドの経済成長、東アジアのこと、南米の熱帯雨林の減少、地球温暖化、人口爆発、紛争やテロ、色々なことが話題に上がりました。

夜は、その3人に加え、東京→札幌をゴミを拾う旅する青年、若い官僚、学生、ベンチャー企業を目指す20代の青年、40代区議会議員の7人で、もんじゃ焼を食べながら、飲みながら、2時間近く「夜なべ談義」やりました。20代、30代、40代、50代と、多世代で意見を交わすと、発想も経験を違うので、出るわ出るわ、楽しく盛り上がった出会いの場になりました。

・「浜離宮」「築地」「スカイツリー」

16日は、ミクシィで縁があり、昨秋に出会って語り、今回はゆっくり時間を取って話をしようと、とても楽しみにしていた、マイミクの男性と約4時間近く、「浜離宮」「築地」「スカイツリー」と見学をしながら、意見交換をしました。移動の道すがら、建築で興味ある建物も見れてとても有意義な時間でした。

浜離宮は、徳川幕府の君主の離宮で、少しづつ整備され、明治期は海外から来客をもてなす施設になりました。第2次大戦の戦火で、施設が焼失したものが、今でも再建されつつ、さらに充実を続けていました。園内を散策しながら、語りながら回りました。元鴨の狩場にある休憩所(民家風の施設)では、抹茶のサービスもあり、園を眺めながらお茶を頂きました。

半日お付き合いをしてくれた方は、10年前まで築地で仕事をしていたと言うことで、築地の市場を案内してくれました。あいにく市場は定休日でしたが、周辺の食堂は何店か開いていて、昼食は、お寿司をつまみました。秋口にまた東京へ行く用ができそうなのですが、家族を連れて行こうと考えています。

・スカイツリーは、398m

昼食後、何処へ行こうかの話で、「スカイツリーを見に、連れてってもらえますか?」とお願いし、了解してもらい、最近東京タワーの高さを越えたとニュースで聞いていたので、楽しみな訪問になりました。数駅まえから、タワーの頂部が見え、現場に着くと、その高さに圧倒されました。現在の高さは、398mでした。けっこう見物客もいて、新しい名所になっていると思いました。

昨日は、天気が良く、気温も上がり休憩を兼ねて、コーヒーを飲みながら、また議論をしました。社会活動への興味から、私のブログに興味を持ち、2年くらい前から、情報交換をするようになり、昨秋に初めて出会い、今回、4時間以上色々な意見、思いを語りました。年齢は、私よりも10才以上若いのですが、まちづくりの実践も既にやられていて、新たな展開を考えておられました。帰りは、秋葉原まで一緒していただき、私は、お土産を買い、羽田へ向かいました。

・人も都市も、感性を刺激するものでした

日程は、直前まで調整したのですが、15日の4人、夕方の4人、夜の7人、そして16日の東京見学に付きあってくれた方と、語り続けた2日間でした。秋の行事へ向け、準備はこれからですが、異業種交流会からできた、地域のご縁と、全国の環境ビジネスの情報ネットワークが連携することで、「情報は全国から集め、仕事は足もとで創る」の合言葉に、なかまづくりを更に広げて行きたいと思っています。

だらだらと、長くなりましたが、東京の報告でした。

2010年06月17日

「豆腐のごとく」生きる。それが「地力のある人」だ。

「豆腐のごとく」生きる。それが「地力のある人」だ。

東京往復2日間に、読みかけの2冊の本を読み上げた。その一冊は、齋藤茂太著『「ありがとう名人」が人を元気にする』なる本だが、その中に微笑ましく、力強いメッセージを感じる一節があった。一部を紹介して、考えたことを書こうと思います。

(本文)

食卓に豆腐があると、私は、「なんの芸もない」という言葉を思い出す。(中略)

仕事ができない人、かっこよくない人、気のきいたことが出来ない人、不器用な人、・・・・。(中略)芸がなくても、多くの人から「愛される」ことはできるのだから、むしろ自信を持ってやってみよう。(中略)

(以上、『「ありがとう名人」が人を元気にする』より)

ただ、上記のことも、「おれ(わたし)は、芸がなくて、何が悪い」と開き直ってしまっては、愛嬌もなにも無い。やはり、ニコッと笑って、愛想よく、「こんなわたしですけど、どうぞよろしく」が良いように思し、それが、人から好意をもたれるコツと思います。

逆に、芸や特技にある人は、見せたがるし、周りも当人にさせることで、流れが作れるから楽かも知れない。しかし、鼻が高くなり、頭に上がってままになることも多々あります。最後は、「煮ても焼いても食えない人」になり、一筋縄ではいけない人、融通のきかない頑固者のになりやすい気がします。

(本文)

・・・ない人、仕事できない人、、不器用な人、・・・。みんな、「使われ上手な人」になってみよう。人に「ああしろ」といわれたら「OK!」。人に「こうしろ」といわれたら「任せて!」と元気良く反応し、とっとことっとこすすめていこう。

オレは冷やっこにしかなってやるものか。湯豆腐になるのも田楽になるもの、ご免こうむります。これがオレの流儀だ・・・と、頑固一徹を貫いて「煮ても焼いても食えない人」といわれるより、よほど「ありがたい人」と周の人からは尊重される。それは周りから「認められる」ということでもあろう。

(以上、『「ありがとう名人」が人を元気にする』より)

私は、素材の豆腐を自分に例え、フッと笑ってしまった。次の言葉がつづく。

(本文)

「煮られて」もいい、「焼かれて」もいい。そのうえで「変わらないもの」がある・・・ここのところを自分で大切にしてゆこう。豆腐は、あくまで豆腐で、それがその人の「真の個性」で、「本当の地力」なのである。

「豆腐のごとく」生きるがよい。それが「地力のある人」だ。(中略)

(以上、『「ありがとう名人」が人を元気にする』より)

>「煮られて」もいい、「焼かれて」もいい。そのうえで「変わらないもの」がある

>豆腐は、あくまで豆腐で、それがその人の「真の個性」で、「本当の地力」なのである。

人間も、周りの要望で色々なことをしないといけない。煮られ、焼かれ、・・・、でも自分は自分である。豆腐も、湯豆腐、田楽、冷やっこ、・・・、形や見た目は変われど、豆腐は豆腐である。

自分は何を大事に生きるか、目立たず、騒がず、自分に実力を日々検証し、「おれには芸は無い、しかしが何が正しいかを常に考え行動する」、それには何でも経験が必要と思います。

・失敗=経験と置き換える

16日東京の友人と生い立ちを語って居たら、若いときに似たような境遇の時期があった。彼が言う「何度も失敗して・・・」と。

失敗は、取り戻せないが、失敗=経験と置き換えると、それは次へのステップの「踏み台」に成る。自分の歴史を分厚いものにするのは、知識も在りますが、多様な経験が人間の地力をつける。結果には、周りの見た目から成功と失敗の評価が出る。しかし、当人が「良き経験だった」と思えば、それは、自分の肥やしとなり、血・肉となる。

・あれこれ考えすぎて、一歩が出ない

何でも考え方だと思う。やらない内に、あれこれ考えすぎて、一歩が出ない。周りから、奨められたら、臆せず「やってみます」、「引き受けました」とやってみることが、素材である豆腐(自身)を研くことになるではないかと思います。

・スペシャリストは、ゼネラリストでもなければならない

人間、芸がない分、努力をする。「いぶし銀」という言葉が、芸達者に使う言葉でない。地道に自分を鍛え、晩年その世界の存在感を出す「プロフェッショナル」の人を言うように思います。

宮本武蔵は、色々な芸に関心を持ち、その知った極意を剣に向上に使ったと言われます。スペシャリストは、ゼネラリストでもなければならないの意味を、「五輪の書」で訓示しています。要は、専門馬鹿で行けないの意味です。

・環境が人を創る

「孟母三遷」は、子ども(孟子)の教育環境のために、母が三度引越しをした、と言う教えです。

豆腐(自分)を、いかに料理す(鍛え)るかは、自分の居る環境に以外に左右されるのかもしれない。

みなさんの周りは、いかがでしょうか。自分がその環境(鍛える場)に無ければ、その

環境を自分で作る(移る)ことも必要と思います。

*参考資料:齋藤茂太著『「ありがとう名人」が人を元気にする』

東京往復2日間に、読みかけの2冊の本を読み上げた。その一冊は、齋藤茂太著『「ありがとう名人」が人を元気にする』なる本だが、その中に微笑ましく、力強いメッセージを感じる一節があった。一部を紹介して、考えたことを書こうと思います。

(本文)

食卓に豆腐があると、私は、「なんの芸もない」という言葉を思い出す。(中略)

仕事ができない人、かっこよくない人、気のきいたことが出来ない人、不器用な人、・・・・。(中略)芸がなくても、多くの人から「愛される」ことはできるのだから、むしろ自信を持ってやってみよう。(中略)

(以上、『「ありがとう名人」が人を元気にする』より)

ただ、上記のことも、「おれ(わたし)は、芸がなくて、何が悪い」と開き直ってしまっては、愛嬌もなにも無い。やはり、ニコッと笑って、愛想よく、「こんなわたしですけど、どうぞよろしく」が良いように思し、それが、人から好意をもたれるコツと思います。

逆に、芸や特技にある人は、見せたがるし、周りも当人にさせることで、流れが作れるから楽かも知れない。しかし、鼻が高くなり、頭に上がってままになることも多々あります。最後は、「煮ても焼いても食えない人」になり、一筋縄ではいけない人、融通のきかない頑固者のになりやすい気がします。

(本文)

・・・ない人、仕事できない人、、不器用な人、・・・。みんな、「使われ上手な人」になってみよう。人に「ああしろ」といわれたら「OK!」。人に「こうしろ」といわれたら「任せて!」と元気良く反応し、とっとことっとこすすめていこう。

オレは冷やっこにしかなってやるものか。湯豆腐になるのも田楽になるもの、ご免こうむります。これがオレの流儀だ・・・と、頑固一徹を貫いて「煮ても焼いても食えない人」といわれるより、よほど「ありがたい人」と周の人からは尊重される。それは周りから「認められる」ということでもあろう。

(以上、『「ありがとう名人」が人を元気にする』より)

私は、素材の豆腐を自分に例え、フッと笑ってしまった。次の言葉がつづく。

(本文)

「煮られて」もいい、「焼かれて」もいい。そのうえで「変わらないもの」がある・・・ここのところを自分で大切にしてゆこう。豆腐は、あくまで豆腐で、それがその人の「真の個性」で、「本当の地力」なのである。

「豆腐のごとく」生きるがよい。それが「地力のある人」だ。(中略)

(以上、『「ありがとう名人」が人を元気にする』より)

>「煮られて」もいい、「焼かれて」もいい。そのうえで「変わらないもの」がある

>豆腐は、あくまで豆腐で、それがその人の「真の個性」で、「本当の地力」なのである。

人間も、周りの要望で色々なことをしないといけない。煮られ、焼かれ、・・・、でも自分は自分である。豆腐も、湯豆腐、田楽、冷やっこ、・・・、形や見た目は変われど、豆腐は豆腐である。

自分は何を大事に生きるか、目立たず、騒がず、自分に実力を日々検証し、「おれには芸は無い、しかしが何が正しいかを常に考え行動する」、それには何でも経験が必要と思います。

・失敗=経験と置き換える

16日東京の友人と生い立ちを語って居たら、若いときに似たような境遇の時期があった。彼が言う「何度も失敗して・・・」と。

失敗は、取り戻せないが、失敗=経験と置き換えると、それは次へのステップの「踏み台」に成る。自分の歴史を分厚いものにするのは、知識も在りますが、多様な経験が人間の地力をつける。結果には、周りの見た目から成功と失敗の評価が出る。しかし、当人が「良き経験だった」と思えば、それは、自分の肥やしとなり、血・肉となる。

・あれこれ考えすぎて、一歩が出ない

何でも考え方だと思う。やらない内に、あれこれ考えすぎて、一歩が出ない。周りから、奨められたら、臆せず「やってみます」、「引き受けました」とやってみることが、素材である豆腐(自身)を研くことになるではないかと思います。

・スペシャリストは、ゼネラリストでもなければならない

人間、芸がない分、努力をする。「いぶし銀」という言葉が、芸達者に使う言葉でない。地道に自分を鍛え、晩年その世界の存在感を出す「プロフェッショナル」の人を言うように思います。

宮本武蔵は、色々な芸に関心を持ち、その知った極意を剣に向上に使ったと言われます。スペシャリストは、ゼネラリストでもなければならないの意味を、「五輪の書」で訓示しています。要は、専門馬鹿で行けないの意味です。

・環境が人を創る

「孟母三遷」は、子ども(孟子)の教育環境のために、母が三度引越しをした、と言う教えです。

豆腐(自分)を、いかに料理す(鍛え)るかは、自分の居る環境に以外に左右されるのかもしれない。

みなさんの周りは、いかがでしょうか。自分がその環境(鍛える場)に無ければ、その

環境を自分で作る(移る)ことも必要と思います。

*参考資料:齋藤茂太著『「ありがとう名人」が人を元気にする』

2010年06月15日

「未来は、足下の変化にある」(政経)昭和・平成→未来社会

「未来は、足下の変化にある」(政経)昭和・平成→未来社会

昨日、15年近く政経に関わる世の中の事象を、解説して頂く師から1時間ほど話を聞いた。現在の民主党政権、参院選を前の内閣改編劇、どうして連合政権なのかも含め、40年以上日本の政経を分析、提言して来た視点は、鋭いと思いました。

・政権交替とハネムーン・シーズン

ここ3年の日本権力の奪取闘争には、どうしても小沢一郎のようなカリスマ的、牽引者が必要だった。前回の参院選、昨年の衆議院選と、大きく流れを変え、55年体制が崩れ去った。この功績は、良かったと思います。しかし、政権奪取までは、国民は民主党を支持したが、リーダーたちの中身が見えて来て、国民の支持が白け始めた。

アメリカ大統領選挙の後の100日間を「ハネムーン・シーズン」と言うそうだ。現在のオバマ氏に支持率は、20%に近づくいている。鳩山政権も100日間は、お祭り気分で良かったが、内閣の本質を国民が検証し始め、だんだん期待と違うことが分かり始めたのだと思う。

・日本の経済成長と冷戦構造

さて、日本のバブル崩壊から平成になり、20年が過ぎた。戦後の55年体制は、日本を高度成長へ導いたし、世界の冷戦構造は日本の経済成長に大きく影響を与えた。

冷戦構造崩壊の原因の一つが、情報機器の発達にあるように思います。特に1990年代のインターネット技術の発達は、世界を狭くし、国境を低くして来たと思います。

戦後政治の自民党の安定は、この冷戦構造と中央集権、知らされない政治の密約など、日本特有の政経の中身から、時代やアジアの現状も、日本の経済成長が叶った原因ではないかと思います。

・「中央集権+官僚任せ」の政経が機能不全

しかし、日本も21世紀になり、インターネットを中心とする情報技術の普及で、経済構造が大きく変化し、東アジアの人の流れも大きき変わって来た。その原因の一つに、中国の政経の安定と成長があることはまちがいありません。また外交のアメリカ一辺倒、国家経営を「中央集権+官僚任せ」の政経の考えでは、解決できない社会問題、経済問題が増えて来たことに在ると思います。

自民党の政治体制が、社会の実情から乖離したことにあると、昨日の師からの話から、特に感じたところです。

・「政治と経済の乖離」徳川幕府の幕末の政治状況

幕末に詳しく、横井小楠の研究者でもある松浦玲氏が、勝海舟の分析した著書「勝海舟」に、徳川幕府の幕末の政治状況を分析した一節がありました。

(本文)

支配階級と生産力の乖離は、近世封建社会が兵農分離体制の上に成立したときにすでにはじまっていた。そうして、事実上の農民的・市民的土地所有や、封建権力に規制下にあった特権商人流通をのりこえる農民的流通が、幕府や藩による規制を破って進行する幕末においては、武士身分なるものの社会的生産の上での無意味さが、いよいよ深刻に露呈されてくる。(中略)

・・、武士が生まれながらに支配階級であるという社会通念は、きわめて強固なのである。しかし、それが意識にのぼろうとのぼるまいと、その事実は、藩の財政窮乏という形できわめて直接的につきつけられた。つまり、かつてはそれが経済の動きのほとんどすべてであった封建貢租の収受が、いまや大きくひろがった社会経済の全体の中でごく小さい比重しか占めることができず、したがって、もっぱらそれに依拠しながら前と同じ支配機構を維持している権力側は、生存が不可能となるのである。(中略)

(以上、「勝海舟」より)

・日本の政経の推移は、40年周期で上下

熊本出身で政治評論家の内田健三氏に、以前、日本の政治の近代史のことをお聞きしたとき、「日本は、明治維新以来、40年周期で上がったり、下がったりしている」と。その話からすると、日露戦争↑、敗戦↓、バブル崩壊↓、次は↑の予定だが、はたして現在の政治状況で、上昇気流になるのだろうかと考える。

・次期政治機構は、「民主党+?」

しかし、ともかくも、「自民党+官僚」体制が崩壊し、「民主党+?」体制が構築されるか不明ですが、暗中模索の中、国民も参加して、次世代の社会をより良きものに変えることが大事と思います。

・前例踏襲の政策をバブル崩壊後もやり過ぎた

徳川幕府以来、官僚機構(行政体制)は、権力のトップを変えながら、平成まで生き続けてきた。国家統治には、官僚機構必要なものではあるが、生活現場、生産現場から、あまりにも遠いところから、机上の空論(前例踏襲)をバブル崩壊後もやり過ぎた、その結果、国民が民主党のマニフェストを支持したと思います。

・「未来は、足下の変化にある」、国民一人ひとりが挑戦すること

民主党政権はもちろんですが、それを選んだ国民自身が、先の見えない未来へ不安を持っています。しかし、幕末も、敗戦時もやはり、暗中模索の中を思案し、色々試しながらやって来たと思います。

「未来は、足下の変化にある」と言われるように、発達し続ける情報技術を敬遠することなく、新しい未来社会の構築に、国民一人ひとりが挑戦することが大事と思います。

*参考資料:松浦玲著「勝海舟」

昨日、15年近く政経に関わる世の中の事象を、解説して頂く師から1時間ほど話を聞いた。現在の民主党政権、参院選を前の内閣改編劇、どうして連合政権なのかも含め、40年以上日本の政経を分析、提言して来た視点は、鋭いと思いました。

・政権交替とハネムーン・シーズン

ここ3年の日本権力の奪取闘争には、どうしても小沢一郎のようなカリスマ的、牽引者が必要だった。前回の参院選、昨年の衆議院選と、大きく流れを変え、55年体制が崩れ去った。この功績は、良かったと思います。しかし、政権奪取までは、国民は民主党を支持したが、リーダーたちの中身が見えて来て、国民の支持が白け始めた。

アメリカ大統領選挙の後の100日間を「ハネムーン・シーズン」と言うそうだ。現在のオバマ氏に支持率は、20%に近づくいている。鳩山政権も100日間は、お祭り気分で良かったが、内閣の本質を国民が検証し始め、だんだん期待と違うことが分かり始めたのだと思う。

・日本の経済成長と冷戦構造

さて、日本のバブル崩壊から平成になり、20年が過ぎた。戦後の55年体制は、日本を高度成長へ導いたし、世界の冷戦構造は日本の経済成長に大きく影響を与えた。

冷戦構造崩壊の原因の一つが、情報機器の発達にあるように思います。特に1990年代のインターネット技術の発達は、世界を狭くし、国境を低くして来たと思います。

戦後政治の自民党の安定は、この冷戦構造と中央集権、知らされない政治の密約など、日本特有の政経の中身から、時代やアジアの現状も、日本の経済成長が叶った原因ではないかと思います。

・「中央集権+官僚任せ」の政経が機能不全

しかし、日本も21世紀になり、インターネットを中心とする情報技術の普及で、経済構造が大きく変化し、東アジアの人の流れも大きき変わって来た。その原因の一つに、中国の政経の安定と成長があることはまちがいありません。また外交のアメリカ一辺倒、国家経営を「中央集権+官僚任せ」の政経の考えでは、解決できない社会問題、経済問題が増えて来たことに在ると思います。

自民党の政治体制が、社会の実情から乖離したことにあると、昨日の師からの話から、特に感じたところです。

・「政治と経済の乖離」徳川幕府の幕末の政治状況

幕末に詳しく、横井小楠の研究者でもある松浦玲氏が、勝海舟の分析した著書「勝海舟」に、徳川幕府の幕末の政治状況を分析した一節がありました。

(本文)

支配階級と生産力の乖離は、近世封建社会が兵農分離体制の上に成立したときにすでにはじまっていた。そうして、事実上の農民的・市民的土地所有や、封建権力に規制下にあった特権商人流通をのりこえる農民的流通が、幕府や藩による規制を破って進行する幕末においては、武士身分なるものの社会的生産の上での無意味さが、いよいよ深刻に露呈されてくる。(中略)

・・、武士が生まれながらに支配階級であるという社会通念は、きわめて強固なのである。しかし、それが意識にのぼろうとのぼるまいと、その事実は、藩の財政窮乏という形できわめて直接的につきつけられた。つまり、かつてはそれが経済の動きのほとんどすべてであった封建貢租の収受が、いまや大きくひろがった社会経済の全体の中でごく小さい比重しか占めることができず、したがって、もっぱらそれに依拠しながら前と同じ支配機構を維持している権力側は、生存が不可能となるのである。(中略)

(以上、「勝海舟」より)

・日本の政経の推移は、40年周期で上下

熊本出身で政治評論家の内田健三氏に、以前、日本の政治の近代史のことをお聞きしたとき、「日本は、明治維新以来、40年周期で上がったり、下がったりしている」と。その話からすると、日露戦争↑、敗戦↓、バブル崩壊↓、次は↑の予定だが、はたして現在の政治状況で、上昇気流になるのだろうかと考える。

・次期政治機構は、「民主党+?」

しかし、ともかくも、「自民党+官僚」体制が崩壊し、「民主党+?」体制が構築されるか不明ですが、暗中模索の中、国民も参加して、次世代の社会をより良きものに変えることが大事と思います。

・前例踏襲の政策をバブル崩壊後もやり過ぎた

徳川幕府以来、官僚機構(行政体制)は、権力のトップを変えながら、平成まで生き続けてきた。国家統治には、官僚機構必要なものではあるが、生活現場、生産現場から、あまりにも遠いところから、机上の空論(前例踏襲)をバブル崩壊後もやり過ぎた、その結果、国民が民主党のマニフェストを支持したと思います。

・「未来は、足下の変化にある」、国民一人ひとりが挑戦すること

民主党政権はもちろんですが、それを選んだ国民自身が、先の見えない未来へ不安を持っています。しかし、幕末も、敗戦時もやはり、暗中模索の中を思案し、色々試しながらやって来たと思います。

「未来は、足下の変化にある」と言われるように、発達し続ける情報技術を敬遠することなく、新しい未来社会の構築に、国民一人ひとりが挑戦することが大事と思います。

*参考資料:松浦玲著「勝海舟」

2010年06月14日

6/26異業種交流会「夏の会」。(6/15-16東京行き)

6/26異業種交流会「夏の会」。(6/15-16東京へ行きます)

こんにちは、ノグチです。私の主催する異業種交流会で「龍馬」がテーマの講演会を開催します。

色々なところから来れるように、熊本のバスセンターに隣接するホテルで開催します。熊本へ、よろしければ来て頂けると、龍馬の違った視点の話が聞けると思います。

<ご案内>

2010異業種交流会「夏の会」

講演テーマ「坂本龍馬が愛した熊本」

環境共生施設研究所 理事長 野口修一

ご案内

恒例の異業種交流会2010年「四季の会」第2回を開催致します。今回は、NHKの大河ドラマ「龍馬伝」で人気が沸騰している「坂本龍馬」について、坂本龍馬の師匠の一人である横井小楠の研究者が、小楠の目線で熱く語ります。

坂本龍馬は、幕末に三度熊本へ来ています。もちろん横井小楠と会うためですが、最初は福井藩で対面し、薩長連合の締結前にも小楠と意見を交わしたと言われています。龍馬は、海舟と小楠の交友の中で、橋渡し役を務める中で、小楠の先駆的な政治思想を学びました。龍馬は、小楠の構想を越える発想で、大政奉還、薩長連合を作り上げます。

坂本龍馬が、横井小楠とどんな話をし、どんな行動に出たか、横井小楠の研究者であり、幕末の志士たちの書簡や意見書、遺品等の収集家でもある徳永洋氏をお招きして異業種交流会を開催致します。

徳永氏は、学生時代に横井小楠と出会い、以来日本銀行時代から小楠に関する資料集に奔走されました。その収集の中には、坂本龍馬の似顔絵の掛け軸や書簡、西郷隆盛の書簡等、幕末の貴重な資料もお持ちで、坂本龍馬を中心に語っては頂きますが、横井小楠、勝海舟の周りで活躍した志士たちのこぼれ話も聞けると思います。

今回は、話題の「龍馬伝」にも出ない、龍馬、海舟、小楠の関係等も含め、新しい歴史の発見があると思います。幕末と聞くと遠い歴史のようですが、つい150年前の日本のことです。興味ある方は、友人知人をお誘い合わせの上ご参加下さい。懇親会にもたくさんの参加をお待ちしています。

記

日 時 2010年6月26日(土)19:00(開場18:30)

場 所 熊本交通センターホテル3F

講 師 徳永 洋 氏(横井小楠研究家)

テーマ 「坂本龍馬が愛した熊本」(約60分)

参加費 セミナー 1,000円(資料代・会場使用料等)約60分

交流会 4,000円(交流が主な懇親会)

主 催 環境共生施設研究所・異業種交流会「四季の会」

申込先 事務局 (申し込みはメール・FAXで6月22日まで)

〒869-0913 熊本県熊本市尾ノ上1丁目48-6 環境共生施設研究所内

Fax 096・381・0384 Email : aande@lime.ocn.ne.jp

詳しい問い合わせ 理事長 野口修一

異業種交流会「夏の会」申し込み(6/22まで)は、氏名・連絡先・所属等と、講演会・交流会の参加有無を記入し、申し込みください。(講演は、当日参加も可能です)

メールの方は、参加内容、氏名・所属・連絡先(TEL/Email)明記し申し込み下さい。

<申込み内容>∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

氏 名: 所属

住所等: Email

連絡先:TEL Fax

*食事の準備等がありますので参加内容を記入ください。

1. セミナーのみ 2.セミナー+交流会

<関連の日記>

・(龍馬の魅力)人間の一級品主義、独創的人間関係。向上心。

http://noguchi.otemo-yan.net/e310151.html

<東京へ行きます>6月15・16日

今年から始める、環境関連ビジネスのネットワーク「環成経」の準備のために、東京の事務局へ打ち合わせのために行きます。日程は、6月15・16日です。「環成経」の打ち合わせは、6月15日の午後で、後のスケジュールは、これからです。

宇土高校の同級生のジャーナリストから、「久々に会おう」と電話がありました。この人は、28歳~37歳まで、足かけ10年、延べ期間5年間をかけ、世界93ヶ国をバイクで、18万キロの取材旅行をした人です。久々に、世界を違った視点で、意見が交わせると思っています。

・ネットワーク「環成経」

http://www.kanseikei.net/

こんにちは、ノグチです。私の主催する異業種交流会で「龍馬」がテーマの講演会を開催します。

色々なところから来れるように、熊本のバスセンターに隣接するホテルで開催します。熊本へ、よろしければ来て頂けると、龍馬の違った視点の話が聞けると思います。

<ご案内>

2010異業種交流会「夏の会」

講演テーマ「坂本龍馬が愛した熊本」

環境共生施設研究所 理事長 野口修一

ご案内

恒例の異業種交流会2010年「四季の会」第2回を開催致します。今回は、NHKの大河ドラマ「龍馬伝」で人気が沸騰している「坂本龍馬」について、坂本龍馬の師匠の一人である横井小楠の研究者が、小楠の目線で熱く語ります。

坂本龍馬は、幕末に三度熊本へ来ています。もちろん横井小楠と会うためですが、最初は福井藩で対面し、薩長連合の締結前にも小楠と意見を交わしたと言われています。龍馬は、海舟と小楠の交友の中で、橋渡し役を務める中で、小楠の先駆的な政治思想を学びました。龍馬は、小楠の構想を越える発想で、大政奉還、薩長連合を作り上げます。

坂本龍馬が、横井小楠とどんな話をし、どんな行動に出たか、横井小楠の研究者であり、幕末の志士たちの書簡や意見書、遺品等の収集家でもある徳永洋氏をお招きして異業種交流会を開催致します。

徳永氏は、学生時代に横井小楠と出会い、以来日本銀行時代から小楠に関する資料集に奔走されました。その収集の中には、坂本龍馬の似顔絵の掛け軸や書簡、西郷隆盛の書簡等、幕末の貴重な資料もお持ちで、坂本龍馬を中心に語っては頂きますが、横井小楠、勝海舟の周りで活躍した志士たちのこぼれ話も聞けると思います。

今回は、話題の「龍馬伝」にも出ない、龍馬、海舟、小楠の関係等も含め、新しい歴史の発見があると思います。幕末と聞くと遠い歴史のようですが、つい150年前の日本のことです。興味ある方は、友人知人をお誘い合わせの上ご参加下さい。懇親会にもたくさんの参加をお待ちしています。

記

日 時 2010年6月26日(土)19:00(開場18:30)

場 所 熊本交通センターホテル3F

講 師 徳永 洋 氏(横井小楠研究家)

テーマ 「坂本龍馬が愛した熊本」(約60分)

参加費 セミナー 1,000円(資料代・会場使用料等)約60分

交流会 4,000円(交流が主な懇親会)

主 催 環境共生施設研究所・異業種交流会「四季の会」

申込先 事務局 (申し込みはメール・FAXで6月22日まで)

〒869-0913 熊本県熊本市尾ノ上1丁目48-6 環境共生施設研究所内

Fax 096・381・0384 Email : aande@lime.ocn.ne.jp

詳しい問い合わせ 理事長 野口修一

異業種交流会「夏の会」申し込み(6/22まで)は、氏名・連絡先・所属等と、講演会・交流会の参加有無を記入し、申し込みください。(講演は、当日参加も可能です)

メールの方は、参加内容、氏名・所属・連絡先(TEL/Email)明記し申し込み下さい。

<申込み内容>∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

氏 名: 所属

住所等: Email

連絡先:TEL Fax

*食事の準備等がありますので参加内容を記入ください。

1. セミナーのみ 2.セミナー+交流会

<関連の日記>

・(龍馬の魅力)人間の一級品主義、独創的人間関係。向上心。

http://noguchi.otemo-yan.net/e310151.html

<東京へ行きます>6月15・16日

今年から始める、環境関連ビジネスのネットワーク「環成経」の準備のために、東京の事務局へ打ち合わせのために行きます。日程は、6月15・16日です。「環成経」の打ち合わせは、6月15日の午後で、後のスケジュールは、これからです。

宇土高校の同級生のジャーナリストから、「久々に会おう」と電話がありました。この人は、28歳~37歳まで、足かけ10年、延べ期間5年間をかけ、世界93ヶ国をバイクで、18万キロの取材旅行をした人です。久々に、世界を違った視点で、意見が交わせると思っています。

・ネットワーク「環成経」

http://www.kanseikei.net/

Posted by ノグチ(noguchi) at

06:00

│Comments(0)

2010年06月11日

「住吉地域学教室」200年前の馬頭観音の清掃作業

「住吉地域学教室」200年前の馬頭観音の清掃作業

6月6日16時から、(熊本県)宇土市の宇土半島山中にある、200年前に建立された馬頭観音周りの草刈り・掃除と、供養に3年ぶりに上りました。

この観音は、宇土半島が幕末まで細川藩の軍用馬の放牧場として使われたいてもので、現在は、牧場の外周を囲っていて、空掘りの一部が残っています。その境界部分の一角に、200年前に馬門石で造られた「3面観音」があり、観音の側面に、赤く塗られた馬が彫られています。

馬頭観音

言い伝えを聞くと、同じ場所で馬が3頭死に、それを供養するために、牧場の管理をしていた人たちが、建てたと記されています。年代は、1809年で、今は崩れていますが、祠の屋根には、細川家の九曜紋が彫られています。

この牧場は、1000年代から、幕末で軍用馬の牧場に使われた場所で、歴上の名を残す名馬の出た逸話もあり、相当重要な軍用の施設だったようです。江戸期の地図には、白くなって何も記されておらず、軍事機密だったのだろうと推測します。

私たち「住吉地域学教室」、網津小学校や緑川小学校のPTA役員OBで作る、地域の歴史の現場調査と、昔から言い伝えを聞き取りする会を、不定期続けて来ました。今回で、16回目ですが、これまで学校では聞いたことのない地域の歴史が発見し、地域の皆さんに紹介続けています。

発見時の清掃作業メンバー

この馬頭観音は、地域学のメンバーの古老の一人が、「子どものころ、アケビを取りに山に登った時に見た」から、始まり、2度記憶をたどりながら、山中を探索し探し当てた。今回の清掃と供養に一緒に登った先輩から、

「この観音さんを、元のように復元したいね。ただ石造なので、人も機械を居るな。地域の技術者の協力を得れるように活動をはじめよう」

と提案がありました。「馬頭観音」再建活動の話題を広げ、200年前に建てた思いを、後世に伝えられるようにしたいと思います。

私の参加する、地域の小さな活動ですが、歴史オタクたちの行動が、地域に新しい歴史の興味を作るようになればと願っています。

2010年06月09日

坂本龍馬の「人間的魅力」とは何か、己を知る人

坂本龍馬の「人間的魅力」とは何か、己を知る人

坂本龍馬は、郷士で、土佐では階級やとても厳しく、出生など決して望めない下級武士でした。しかし、なぜあれだけの活躍をしたのか、まだ研究段階ですが、勝海舟の坂本龍馬の評価を現す言葉、いくつかあります。童門冬二著「坂本龍馬に学ぶ」の一節からの抜粋、

(本文)

たとえば勝海舟はのちにこう語っている。

「龍馬が西郷に会ってきたときのことさ。おれがどうだった、と聞いたら、茫漠(ぼうばく)としてとらえどころがない。大きく叩けば大きい答が返ってくるし、小さく叩けば小さく返ってくる。そう答えた。これはこのとき、龍馬の言葉に感じ入ったね。およそ人を見る目がどうかいによってその人の人物がわかるものさ」

「土佐が大政奉還を建白したのは、坂本がいたからのことだ。土佐藩自体はいつも日和見さ」

こうして勝の心を捕らえた龍馬は、勝という日本にとって有益な人材を師として独占することなく、自分の多くの後輩を勝海舟の門下生に加えた。こうゆうところもまた、龍馬が人に愛されるゆえんだ。龍馬は自分の知己も独占しないし、物や金も独占しなかった。何に対してもおよそ欲がないのだ。

(以上、「坂本龍馬に学ぶ」)

人生は、「一期一会」の出会いで決ると思っている私ですが、最初の出会いこそ、最も緊張しますが、人物像が一番現れる瞬間と思います。龍馬は、人を観察し、その人物をどう生かすかまで考えて、色々な議論をしたのではないかと思います。

この本の一文に、龍馬の性格を分析したものがあります。

>豪胆で、いつも生命がけであったこと。

>傲慢のように見えるが、実は非常に謙虚であったこと。自己の限界を良く認識していたこと。

とありました。日々、一生懸命に生きた。友人には、とても親切でやさしい人だった。龍馬は、机上の勉強は(我慢)出来なかったが、一級の人物に会い、人から学ぶ実学の面で、とても秀でていたのではないかと思います。

「犬も歩けば棒に当たる」ではないですが、興味ある分野、興味ある人物に、臆せず体当たりで面談を試み「勇気」の一歩が、龍馬の人生を切り開いて行ったのかも知れません。出会いこそ人生の分岐点、摩擦を恐れず行動を起すことから、新たな人生、歴史が始まると思います。

*参考資料:童門冬二著「坂本龍馬に学ぶ」

心養塾(こころを育てる)

http://shinyojuku.exblog.jp/

・能あるものは、黙っていても現れる(ゲーテ)

・君子に三つの畏れ敬うことあり

坂本龍馬は、郷士で、土佐では階級やとても厳しく、出生など決して望めない下級武士でした。しかし、なぜあれだけの活躍をしたのか、まだ研究段階ですが、勝海舟の坂本龍馬の評価を現す言葉、いくつかあります。童門冬二著「坂本龍馬に学ぶ」の一節からの抜粋、

(本文)

たとえば勝海舟はのちにこう語っている。

「龍馬が西郷に会ってきたときのことさ。おれがどうだった、と聞いたら、茫漠(ぼうばく)としてとらえどころがない。大きく叩けば大きい答が返ってくるし、小さく叩けば小さく返ってくる。そう答えた。これはこのとき、龍馬の言葉に感じ入ったね。およそ人を見る目がどうかいによってその人の人物がわかるものさ」

「土佐が大政奉還を建白したのは、坂本がいたからのことだ。土佐藩自体はいつも日和見さ」

こうして勝の心を捕らえた龍馬は、勝という日本にとって有益な人材を師として独占することなく、自分の多くの後輩を勝海舟の門下生に加えた。こうゆうところもまた、龍馬が人に愛されるゆえんだ。龍馬は自分の知己も独占しないし、物や金も独占しなかった。何に対してもおよそ欲がないのだ。

(以上、「坂本龍馬に学ぶ」)

人生は、「一期一会」の出会いで決ると思っている私ですが、最初の出会いこそ、最も緊張しますが、人物像が一番現れる瞬間と思います。龍馬は、人を観察し、その人物をどう生かすかまで考えて、色々な議論をしたのではないかと思います。

この本の一文に、龍馬の性格を分析したものがあります。

>豪胆で、いつも生命がけであったこと。

>傲慢のように見えるが、実は非常に謙虚であったこと。自己の限界を良く認識していたこと。

とありました。日々、一生懸命に生きた。友人には、とても親切でやさしい人だった。龍馬は、机上の勉強は(我慢)出来なかったが、一級の人物に会い、人から学ぶ実学の面で、とても秀でていたのではないかと思います。

「犬も歩けば棒に当たる」ではないですが、興味ある分野、興味ある人物に、臆せず体当たりで面談を試み「勇気」の一歩が、龍馬の人生を切り開いて行ったのかも知れません。出会いこそ人生の分岐点、摩擦を恐れず行動を起すことから、新たな人生、歴史が始まると思います。

*参考資料:童門冬二著「坂本龍馬に学ぶ」

心養塾(こころを育てる)

http://shinyojuku.exblog.jp/

・能あるものは、黙っていても現れる(ゲーテ)

・君子に三つの畏れ敬うことあり

2010年06月06日

「鉄杵を磨す」、貫き通してこそ人生が意味を成す。

「鉄杵を磨す」、貫き通してこそ人生が意味を成す。

中国の「詩仙」と敬慕される李白は、ある出来事から発憤します。故事に使われることが下記に一節です。

「鉄杵(てっしょ)を磨(ま)す」(李白)

(現代語訳)

唐の李白がまだ少年のとき学業未だ成らずして棄て帰る。

その時、道に一人の老婆が鉄杵を砥石で一生懸命磨いているのに出逢う。

李白がたずねると、老婆は「鍼(はり)を作らんと欲す」と答えた。

李白はその言葉に感激し、戻って学業を成し終えた。

(意味)

唐の李白がまだ少年の頃、学業を途中で廃して故郷に帰って来ました。その時、一人の老婆が鉄の杵を砥石にかけて一心に研いでいるのを見ました。李白がたずねると、老婆は「鍼を作ろうと思うのです」と答えました。李白はその言葉に感激して、もう一度引き返し行ってついに学業を卒えました。

(解説)

鉄杵は鉄の棒のような道具のことです。げんこつ3~4つ分ぐらいの長さでしょうか。

それを砥石で磨いて針(鍼)の大きさにまでしようというのですから、いつになるかわからないような仕事です。

でも、先は見えませんが、磨けば磨いただけ確実に小さくなっていきます。やった分だけゴールには近づくわけです。とにかく努力すること。その大切さを教えられる言葉です。

ここの李白とは、あの唐代の大詩人、「詩仙」と呼ばれる李白その人。

名も無き老婆が詩仙を生んだ…のかもしれません。人生とは、出逢いで変わるのかもしれません。

人はなんらかの目標をたてる。

達成するために、近道を探さない方がよいでしょう。要は、目標を実現することが肝心なのではないか。目標に向かって一歩一歩進むことが大切なのである。

もともと人間の寿命は約束されていない。人生とは行き続けることである。生きることに張合いを感じること、そこに人生の喜びがある。到達が問題なのではない。過程こそが人生のすべてなのである。

(感想)

千厘の道も一歩から、なんでも始めないと始まらない。

しかし、続けないと目標に到達しない。その努力にこそ、人生があるのかもしれません。誰でも到達できない、目標であればあれこそ、努力を長く続けないといけません。李白もまた、努力の途中で投げ出したくなったのだと思います。しかし、大きな鉄の塊を削り、針(鍼)にまで細く削ろうとする老婆の姿に、(学問の)継続の意味を教えられたのだと思います。

「継続は力なり」

努力は、必ず形になって現れます。諦めず、懲りず、投げ出さず、目標へ進むことに意味があるのだと思います。

*参考資料:谷沢永一編著「名言の智恵 人生の智恵」

中国の「詩仙」と敬慕される李白は、ある出来事から発憤します。故事に使われることが下記に一節です。

「鉄杵(てっしょ)を磨(ま)す」(李白)

(現代語訳)

唐の李白がまだ少年のとき学業未だ成らずして棄て帰る。

その時、道に一人の老婆が鉄杵を砥石で一生懸命磨いているのに出逢う。

李白がたずねると、老婆は「鍼(はり)を作らんと欲す」と答えた。

李白はその言葉に感激し、戻って学業を成し終えた。

(意味)

唐の李白がまだ少年の頃、学業を途中で廃して故郷に帰って来ました。その時、一人の老婆が鉄の杵を砥石にかけて一心に研いでいるのを見ました。李白がたずねると、老婆は「鍼を作ろうと思うのです」と答えました。李白はその言葉に感激して、もう一度引き返し行ってついに学業を卒えました。

(解説)

鉄杵は鉄の棒のような道具のことです。げんこつ3~4つ分ぐらいの長さでしょうか。

それを砥石で磨いて針(鍼)の大きさにまでしようというのですから、いつになるかわからないような仕事です。

でも、先は見えませんが、磨けば磨いただけ確実に小さくなっていきます。やった分だけゴールには近づくわけです。とにかく努力すること。その大切さを教えられる言葉です。

ここの李白とは、あの唐代の大詩人、「詩仙」と呼ばれる李白その人。

名も無き老婆が詩仙を生んだ…のかもしれません。人生とは、出逢いで変わるのかもしれません。

人はなんらかの目標をたてる。

達成するために、近道を探さない方がよいでしょう。要は、目標を実現することが肝心なのではないか。目標に向かって一歩一歩進むことが大切なのである。

もともと人間の寿命は約束されていない。人生とは行き続けることである。生きることに張合いを感じること、そこに人生の喜びがある。到達が問題なのではない。過程こそが人生のすべてなのである。

(感想)

千厘の道も一歩から、なんでも始めないと始まらない。

しかし、続けないと目標に到達しない。その努力にこそ、人生があるのかもしれません。誰でも到達できない、目標であればあれこそ、努力を長く続けないといけません。李白もまた、努力の途中で投げ出したくなったのだと思います。しかし、大きな鉄の塊を削り、針(鍼)にまで細く削ろうとする老婆の姿に、(学問の)継続の意味を教えられたのだと思います。

「継続は力なり」

努力は、必ず形になって現れます。諦めず、懲りず、投げ出さず、目標へ進むことに意味があるのだと思います。

*参考資料:谷沢永一編著「名言の智恵 人生の智恵」

2010年06月06日

坂本龍馬と横井小楠が、三度対談した部屋を訪問

坂本龍馬と横井小楠が、三度対談した部屋を訪問

所用で熊本市東部に行き、帰りに横井小楠記念館「四時軒」を、半年ぶりに訪れた。15年前以来、何度ここを訪れたことか。昨年は、3度行きました。でも、今年は初めてです。

・坂本龍馬、吉田松陰の志士が訪ねた「四時軒」

平日の3時過ぎ、訪れている人はいませんでした。これは、ラッキーと、坂本龍馬と横井小楠が、国論、国際関係の議論を昼夜を問わず、三度の交わした部屋は、以前のままに残っています。

この部屋には、安政の大獄で命を落とした、長州の松下村塾の塾長・吉田松陰も訪れ、昼から夜中まで、酒を酌み交わしながら、国家論、国際論を語ったところでもあります。龍馬も、松陰も、小楠も凶刃倒れます。

幕末維新の人を怒涛の如くの見込み、新しい時代の流れを起こした、発端を作った三人ですが、150年を時を越えても、その存在感は、益々威光が増しているように思います。

・坂本龍馬と横井小楠が対峙した部屋

さて、坂本龍馬と横井小楠が対峙した部屋は、襖や畳は改修していますが、床柱や、縁川、天井の一部が当時のままで、写真のように、二人が向き合った距離に座布団が二つ置いてありました。「竜馬伝」のせいか、竜馬を資料は増えている気がしました。

・私塾「四時軒」の居間と風景

もう一つが、小楠が思索を重ねた部屋「四時軒」の額のある居間です。ここで、塾生に向け政治思想を語りました。居間から見える風景は、当時のままに田園が一望に見え、九州山地の麓の風景は、素晴らしい景観(借景)庭になっています。

今は、熊本城から連なる都市拡大で、住宅群が近くにありましが、当時は、城下から四里以上ある地区で、のどかで閑散として田園地帯だったと思います。

・机上の学問でなく、実践(現場)からの政治

ちょうど田植え準備の農家の仕事眺めたのですが、今は機械化進み田植えを数日の仕事ですが、当時は、牛と人間が泥まみれになり、田植えはとても重労働でした。その時に、田植え歌を痛いながら、実りを願うのですが、小楠は、家人にその歌を次に要に語ったそうです。

「あれは、実りを願う歌ではあるが、きびしい年貢や飢饉苦労を忘れる歌だ」

と語ったと言います。遠い城下の役人は、農民の苦労を考えてない、毎年、毎年違う天気の向き合い、苦労と知恵で、忍耐強く生きている農民こそ大事と言いたかったのではと思います。そんな話も、坂本龍馬と語ったのでしょうか。

・小楠から龍馬への思想のバトンタッチ

坂本龍馬は、横井小楠に思想形成で大きく影響を受けました。船中八朔のヒントは、小楠の国是十二条や、幕府へ指導した国策の提言にもあるように思います。小楠は、一を聞くと十が分かる人物と勝海舟が評したように、日々、思考が日々ではなく、刻々と発展して行く天才肌の学者でした。あまりにもひらめきは早く、それを政策の組み立てるので、凡庸な一般人には、理解が難しかったのではと推測します。

帰りに、横井小楠の有名な漢詩「大義を四海に」のレプリカを、今度(6/15・16)、東京へ行く土産にしようと買い求めました。

「四時軒」を出て、横井小楠の髪が収められた神社のある公園(銅像)回り帰りました。

・龍馬伝の放送で、来客を期待している

昨年は、横井小楠生誕200年で顕彰事業をやり、今年は「竜馬伝」と言うことで、少しづつですが、土日の訪問者や、県内の歴史講座の訪問が増えているそうです。みなさんも、坂本竜馬座った部屋の座布団に座ってみませんか、坂本龍馬なった気分で、師である横井小楠と向き合った疑似体験をするのも良いかもしれません。

<横井小楠記念館に行くには>

熊本交通センターから、横井小楠記念館近くまで直行バスがあり、横井小楠記念館「四時軒」バス停から歩いて5分のところにあります。

小楠の遺品や提言書の他に、幕末の志士たちの遺品や資料も多く展示してあります。ぜひ、一度訪問頂ければ幸いです。

・横井小楠記念館

熊本市沼山津1丁目25-91

Tel 096-368-6158

休館:月曜日(祝日の場合は翌日)

*横井小楠記念館の関連サイト

http://www.manyou-kumamoto.jp/contents.cfm?type=A&id=64

http://www8.ocn.ne.jp/~s-yokoi/4.yukarishisetsu/shisetsu-1.htm

・甥の左平太・大平の洋行に際して贈った送別の辞

<大義を四海に>

明堯舜孔子之道、尽西洋器械之術。

何止富国、何止強兵、布大義於四海而巳。

有逆於心勿尤人、尤人損徳。

有所欲為勿正心、正心破事。

君子之道在修身。

(現代語訳)

堯舜孔子の道を明らかにし、西洋器械の術を尽くす。

何ぞ富国に止まらん、何ぞ強兵に止まらん、大義を四海に布かんのみ。

心に逆ふこと有るも人を尤むること勿れ、人を尤むれば徳を損ず。

為さんと欲する所有るも心に正にすること勿れ、心に正にすれば事を破る。

君子の道は身を修むるに在り。

所用で熊本市東部に行き、帰りに横井小楠記念館「四時軒」を、半年ぶりに訪れた。15年前以来、何度ここを訪れたことか。昨年は、3度行きました。でも、今年は初めてです。

・坂本龍馬、吉田松陰の志士が訪ねた「四時軒」

平日の3時過ぎ、訪れている人はいませんでした。これは、ラッキーと、坂本龍馬と横井小楠が、国論、国際関係の議論を昼夜を問わず、三度の交わした部屋は、以前のままに残っています。

この部屋には、安政の大獄で命を落とした、長州の松下村塾の塾長・吉田松陰も訪れ、昼から夜中まで、酒を酌み交わしながら、国家論、国際論を語ったところでもあります。龍馬も、松陰も、小楠も凶刃倒れます。

幕末維新の人を怒涛の如くの見込み、新しい時代の流れを起こした、発端を作った三人ですが、150年を時を越えても、その存在感は、益々威光が増しているように思います。

・坂本龍馬と横井小楠が対峙した部屋

さて、坂本龍馬と横井小楠が対峙した部屋は、襖や畳は改修していますが、床柱や、縁川、天井の一部が当時のままで、写真のように、二人が向き合った距離に座布団が二つ置いてありました。「竜馬伝」のせいか、竜馬を資料は増えている気がしました。

・私塾「四時軒」の居間と風景

もう一つが、小楠が思索を重ねた部屋「四時軒」の額のある居間です。ここで、塾生に向け政治思想を語りました。居間から見える風景は、当時のままに田園が一望に見え、九州山地の麓の風景は、素晴らしい景観(借景)庭になっています。

今は、熊本城から連なる都市拡大で、住宅群が近くにありましが、当時は、城下から四里以上ある地区で、のどかで閑散として田園地帯だったと思います。

・机上の学問でなく、実践(現場)からの政治

ちょうど田植え準備の農家の仕事眺めたのですが、今は機械化進み田植えを数日の仕事ですが、当時は、牛と人間が泥まみれになり、田植えはとても重労働でした。その時に、田植え歌を痛いながら、実りを願うのですが、小楠は、家人にその歌を次に要に語ったそうです。

「あれは、実りを願う歌ではあるが、きびしい年貢や飢饉苦労を忘れる歌だ」

と語ったと言います。遠い城下の役人は、農民の苦労を考えてない、毎年、毎年違う天気の向き合い、苦労と知恵で、忍耐強く生きている農民こそ大事と言いたかったのではと思います。そんな話も、坂本龍馬と語ったのでしょうか。

・小楠から龍馬への思想のバトンタッチ

坂本龍馬は、横井小楠に思想形成で大きく影響を受けました。船中八朔のヒントは、小楠の国是十二条や、幕府へ指導した国策の提言にもあるように思います。小楠は、一を聞くと十が分かる人物と勝海舟が評したように、日々、思考が日々ではなく、刻々と発展して行く天才肌の学者でした。あまりにもひらめきは早く、それを政策の組み立てるので、凡庸な一般人には、理解が難しかったのではと推測します。

帰りに、横井小楠の有名な漢詩「大義を四海に」のレプリカを、今度(6/15・16)、東京へ行く土産にしようと買い求めました。

「四時軒」を出て、横井小楠の髪が収められた神社のある公園(銅像)回り帰りました。

・龍馬伝の放送で、来客を期待している

昨年は、横井小楠生誕200年で顕彰事業をやり、今年は「竜馬伝」と言うことで、少しづつですが、土日の訪問者や、県内の歴史講座の訪問が増えているそうです。みなさんも、坂本竜馬座った部屋の座布団に座ってみませんか、坂本龍馬なった気分で、師である横井小楠と向き合った疑似体験をするのも良いかもしれません。

<横井小楠記念館に行くには>

熊本交通センターから、横井小楠記念館近くまで直行バスがあり、横井小楠記念館「四時軒」バス停から歩いて5分のところにあります。

小楠の遺品や提言書の他に、幕末の志士たちの遺品や資料も多く展示してあります。ぜひ、一度訪問頂ければ幸いです。

・横井小楠記念館

熊本市沼山津1丁目25-91

Tel 096-368-6158

休館:月曜日(祝日の場合は翌日)

*横井小楠記念館の関連サイト

http://www.manyou-kumamoto.jp/contents.cfm?type=A&id=64

http://www8.ocn.ne.jp/~s-yokoi/4.yukarishisetsu/shisetsu-1.htm

・甥の左平太・大平の洋行に際して贈った送別の辞

<大義を四海に>

明堯舜孔子之道、尽西洋器械之術。

何止富国、何止強兵、布大義於四海而巳。

有逆於心勿尤人、尤人損徳。

有所欲為勿正心、正心破事。

君子之道在修身。

(現代語訳)

堯舜孔子の道を明らかにし、西洋器械の術を尽くす。

何ぞ富国に止まらん、何ぞ強兵に止まらん、大義を四海に布かんのみ。

心に逆ふこと有るも人を尤むること勿れ、人を尤むれば徳を損ず。

為さんと欲する所有るも心に正にすること勿れ、心に正にすれば事を破る。

君子の道は身を修むるに在り。

2010年06月04日

小さな市民のグループが世界を変える【一燈照隅 万燈照国】

小さな市民のグループが世界を変える【一燈照隅 万燈照国】

安岡正篤先生の言葉を紹介します。

志高い政治家も、良からぬ取り巻きに潰されたり、党派の論理で身動き取れなかっ

たり、様々な制限が加えられます。これは、世の常と思いますが、巷の我々が誰を

支持するかが、最も問題と思います。

安岡先生は、世を変えるのは一人の崇高な精神しか、周りに影響を与える事が出来

ない。行動で示して行くことが大事と訓示されています。

人類学者のマーガレット・ミード博士も「考えに考え抜いた、悩みに悩みぬいた、献身的な小さな市民のグループが世界を変える」の遺訓があります。今日は、安岡先生の高い志を持つ青年の行動を呼びかけた訓示を紹介します。

【一燈照隅 万燈照国】

要するに、少数の真剣な求道者のみが時勢の運命を徹見(てっけん)し、社会を善導することができるのである。

能(よ)く一隅(いちぐう)を照す者にして始めて、能く照衆・照国することもできるのである。

微力(びりょく)をあきらめてはならぬ。

冷に耐え、苦に耐え、煩(はん)に耐え、また閑にも耐えて、激せず、躁(さわ)がず、競(きそ)わず、随わず、自強してゆこう。

同志諸賢の精進を万祷します。

(以上、「安岡正篤 一日一言」)

一人ひとりが、周りに関心を持ち、志ある人の声を聞き、自分のできるところから、地域の元気作りに参加して行くことが大事と思います。

>小さな市民のグループが世界を変える

諦めず、続けることが大事と思います。

*参考資料:安岡正泰編「安岡正篤 一日一言」

安岡正篤先生の言葉を紹介します。

志高い政治家も、良からぬ取り巻きに潰されたり、党派の論理で身動き取れなかっ

たり、様々な制限が加えられます。これは、世の常と思いますが、巷の我々が誰を

支持するかが、最も問題と思います。

安岡先生は、世を変えるのは一人の崇高な精神しか、周りに影響を与える事が出来

ない。行動で示して行くことが大事と訓示されています。

人類学者のマーガレット・ミード博士も「考えに考え抜いた、悩みに悩みぬいた、献身的な小さな市民のグループが世界を変える」の遺訓があります。今日は、安岡先生の高い志を持つ青年の行動を呼びかけた訓示を紹介します。

【一燈照隅 万燈照国】

要するに、少数の真剣な求道者のみが時勢の運命を徹見(てっけん)し、社会を善導することができるのである。

能(よ)く一隅(いちぐう)を照す者にして始めて、能く照衆・照国することもできるのである。

微力(びりょく)をあきらめてはならぬ。

冷に耐え、苦に耐え、煩(はん)に耐え、また閑にも耐えて、激せず、躁(さわ)がず、競(きそ)わず、随わず、自強してゆこう。

同志諸賢の精進を万祷します。

(以上、「安岡正篤 一日一言」)

一人ひとりが、周りに関心を持ち、志ある人の声を聞き、自分のできるところから、地域の元気作りに参加して行くことが大事と思います。

>小さな市民のグループが世界を変える

諦めず、続けることが大事と思います。

*参考資料:安岡正泰編「安岡正篤 一日一言」

2010年06月03日

私たちは常に田を耕しながら、運を切り開いていく

私たちは常に田を耕しながら、運を切り開いていく

最近、私も年を取って来たのか、周りの方に俳句や短歌に興味ある人が増えてきたように感じます。かつての日本人は、こと有るごとに「詩」を読み、自分の心境を語った歴史がありますが、最近はなかなか、そんな風景に出会わなくなりました。

昨日、俳人の黛まどか氏が編集した「知っておきたいこの一句」を読み、人生を再生、再出発の実現は、強烈な熱意と実行力にあると思える一句に出会いました。明治生まれの女性の五〇才からの再出発、安定した仕事を捨て、自分の思いを実現すべく、裸一貫、貧乏のどん底から事業(小料理屋)を起こし、コツコツと実績を積み上げた晩年の生き様は凄いなと思います。

その女性は、俳人でもあり、その踏み出したばかりの挑戦の思いを俳句にしています。

「夏帯びや運切りひらき切りひらき」(鈴木真砂女)

(本文転載)

昭和32年、愛する人を追ってハンドバック一つで家を出た真砂女は、アパートさえ借りる余裕もないまま、店に素泊まりし銭湯通いをする日々だったといいます。借金を返すまでは着物一枚作ることもなく帯に汗してがんばり抜いた真砂女の横顔には、明治生まれの女性特有の忍耐強さと矜持(きょうじ)が感じられますが、作句を始めて以来、いかなる境遇にあったときも、決して欠詠することがなかったという作句姿勢にもそれを感じることができます。

幸運はただ待っていても決してあちらからやってきてはくれません。私たちは常に田を耕しながら、運を切り開いていくのです。

(以上、「知っておきたいこの一句」)

句の解説がありました。意味は、

(本文より)

(小料理屋で働くために)少し胸高にきりりと締められた夏帯。華やかな場に行くために装いの帯ではありません。働く帯びです。汗が襦袢や着物を通して帯まで及んでいます。それでも片時も休むことなく働き続ける女性。゛切りひらき切りひらき゛のリフレインに毅然とした決意を覚悟が現れています。

(以上、「知っておきたいこの一句」)

>゛切りひらき切りひらき゛のリフレインに毅然とした決意を覚悟

昨秋に生まれた民主党の鳩山政権は、一年を待たずに国民の期待を得れず、辞任に至りました。

まして、私たち庶民の生活は、更に思い通りに行かないのが現実です。安定した生活を捨て、新たな挑戦に向うには、強烈な意志と、それを実現すべく頑張り抜く忍耐力が必要と思います。

>私たちは常に田を耕しながら、運を切り開いていくのです。

日々、心を新たにしながら、明日を目指し前へ進むしかありません。今日も一日、出来ることを精一杯にやっていくしかありません。

*参考資料:黛まどか編著「知っておきたい この一句」

最近、私も年を取って来たのか、周りの方に俳句や短歌に興味ある人が増えてきたように感じます。かつての日本人は、こと有るごとに「詩」を読み、自分の心境を語った歴史がありますが、最近はなかなか、そんな風景に出会わなくなりました。

昨日、俳人の黛まどか氏が編集した「知っておきたいこの一句」を読み、人生を再生、再出発の実現は、強烈な熱意と実行力にあると思える一句に出会いました。明治生まれの女性の五〇才からの再出発、安定した仕事を捨て、自分の思いを実現すべく、裸一貫、貧乏のどん底から事業(小料理屋)を起こし、コツコツと実績を積み上げた晩年の生き様は凄いなと思います。

その女性は、俳人でもあり、その踏み出したばかりの挑戦の思いを俳句にしています。

「夏帯びや運切りひらき切りひらき」(鈴木真砂女)

(本文転載)

昭和32年、愛する人を追ってハンドバック一つで家を出た真砂女は、アパートさえ借りる余裕もないまま、店に素泊まりし銭湯通いをする日々だったといいます。借金を返すまでは着物一枚作ることもなく帯に汗してがんばり抜いた真砂女の横顔には、明治生まれの女性特有の忍耐強さと矜持(きょうじ)が感じられますが、作句を始めて以来、いかなる境遇にあったときも、決して欠詠することがなかったという作句姿勢にもそれを感じることができます。

幸運はただ待っていても決してあちらからやってきてはくれません。私たちは常に田を耕しながら、運を切り開いていくのです。

(以上、「知っておきたいこの一句」)

句の解説がありました。意味は、

(本文より)

(小料理屋で働くために)少し胸高にきりりと締められた夏帯。華やかな場に行くために装いの帯ではありません。働く帯びです。汗が襦袢や着物を通して帯まで及んでいます。それでも片時も休むことなく働き続ける女性。゛切りひらき切りひらき゛のリフレインに毅然とした決意を覚悟が現れています。

(以上、「知っておきたいこの一句」)

>゛切りひらき切りひらき゛のリフレインに毅然とした決意を覚悟

昨秋に生まれた民主党の鳩山政権は、一年を待たずに国民の期待を得れず、辞任に至りました。

まして、私たち庶民の生活は、更に思い通りに行かないのが現実です。安定した生活を捨て、新たな挑戦に向うには、強烈な意志と、それを実現すべく頑張り抜く忍耐力が必要と思います。

>私たちは常に田を耕しながら、運を切り開いていくのです。

日々、心を新たにしながら、明日を目指し前へ進むしかありません。今日も一日、出来ることを精一杯にやっていくしかありません。

*参考資料:黛まどか編著「知っておきたい この一句」